げんしょう‐てんのう〔ゲンシヤウテンワウ〕【元正天皇】

元正天皇

719年按察使(「あぜち」奈良時代後期の「令外官」で唐の地方行政監察制度を模したものといわれている。

)が設置された。

720年には舎人親王らによる「日本書紀」が完成し撰上された。

また、723年には「三世一身法」(さんぜいっしんのほう)が制定され、人口の増加に対応するため、田の開墾に際して灌漑施設を設置した場合は三世の用益権を認めた。

748年に崩御。

この天皇も次の世代への中継ぎの役割を果たした天皇といわれている。

| 第44代天皇 | |

| 天皇名 | 元正天皇 |

| 読み方 | げんしょうてんのう |

| 名・諱等 | 日本根子高瑞浄足姫天皇 |

| 読み方 | やまとねこたかみずきよたらしひめ |

| 時代区分 | 古代 |

| 天皇在位 | 715年から724年 |

| 生年 | 680 |

| 没年 | 748 |

| 父 | 草壁皇子 |

| 母 | 阿閉皇女(元明天皇) |

| 兄弟 | 軽皇子・吉備内親王 |

| 配偶者 | □□□ |

| 皇子女 | □□□ |

| 即位宮 | 平城京 |

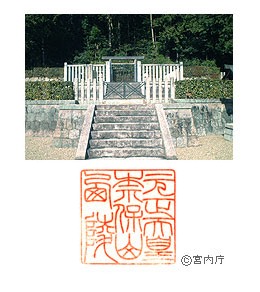

| 天皇陵 | 奈保山西陵 |

| 所在地 | 奈良県奈良市奈良阪町 |

元正天皇 奈保山西陵

(げんしょうてんのう なほやまのにしのみささぎ)

- げんしょうてんのうのページへのリンク