カストラ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/01 13:10 UTC 版)

種類

最もよく知られている種類のカストラとは、行軍中や戦闘中以外の兵士たちが寝泊りし、その装備や兵站を蓄えておく野営地または軍事都市である。軍団が戦場に赴く際、毎日帰ってこられる適切な場所にカストラを建設しておくのが決まりだった。

| 「 | ……行軍して敵地に到着するやいなや、戦いの前に彼らは野営地を壁で囲む。彼らの設置する塀は間に合わせの粗末なものではないし、囲いの中の配置も無作為ではない。選んだ場所が平らでない場合、最初に整地を行う。野営地は四角形になるよう測量され、大人数の大工が道具を手につき従い、建設を行う。[4] | 」 |

このため、行軍の隊列の中にはカストラの建設資材や兵站を運ぶ馬車の一隊も含まれ、兵士の後について行った。

野営地建設は各種専門技術者が属する工兵隊で、architecti(技師長)がそれを監督した。また、建設に必要とされる肉体労働には一般兵士が駆りだされた。敵の攻撃にさらされた野営地は、簡単なものでは数時間で撤収できるようになっていた。カストラには tertia castra(3日間の野営地)、quarta castra(4日間の野営地)など、その場所で軍団が過ごすであろう期間に対応したいくつもの建設プランが用意されていた[5]。

より恒久的なカストラとして「カストラ・スタティヴァ(常設野営地)」がある。それより恒久性が低いものとして、「カストラ・アエスティヴァ」または「アエスティヴァリア」すなわち「夏季野営地」があり、そこでは兵士たちは「テントに (sub pellibus または sub tentoriis)」寝泊りした。夏は遠征の季節だった。冬になると兵士たちは「カストラ・ヒベルナ」に後退した。こちらには兵舎などもっとしっかりした施設があり、石積みの城壁もあった。

野営地はローマ兵が休息し、兵員を補充する場だった。ケルト人やゲルマン人の軍隊にはこのような仕組みがなかった。したがって彼らは集結して数日後には分散する必要が生じた。その間、無防備な野営地は守備が不十分な場合に攻撃されることがあった。

語源

ユリウス・ポコルニー編の『印欧語源辞典』の kes- (palatal k) の項によると、オスク語の castrous (属格)とウンブリア語の castruo, kastruvuf (主格)はどちらも本来はカストルムと同義で、地所または土地を意味したという。これらは個人所有の不動産を意味する語と見られるが、ラテン語の castrum は柵や木製または石製の壁で囲まれた土地を意味すると見られ、コルネリウス・ネポスの著作の一節にもそのような記述がある[7]。

American Heritage Dictionary ではユリウス・ポコルニーの記述を踏襲した後、*kes- の語源として "cut"(切る)を挙げている。カストルムは土地を切り取って (cut off) 軍用に供することを指すという見方もできる。「カストルム・モゴンティアークム(現在のマインツ)」のように軍事基地全体を指すこともあれば、要塞化された単一の建物を指すこともある。後者の例であるカステッルム (castellum) が後に英語で城を意味する "castle" となった。

ラテン語の "castrum" は地名にもよく使われた。例えば、Castrum Album、Castrum Inui、Castrum Novum、Castrum Truentinum、Castrum Vergium などがある。

複数形の「カストラ」は複数の建物の集合体を指して使われた。初期の野営地は皮革や布を切り取ったテントを設営したものだったと考えられ、カストルムは1つのテントを指し、カストラはテント群を指したと考えることもできる[1]。完全に恒久的な軍事基地を除いて、多くのカストラは外形が四角形であり、番号の付いた通りに沿ってテントや兵舎が置かれ、そこに兵士が寝泊りした。その後カストラという語は、「行軍中の野営地」、「一時的な野営地」、「恒久的な野営地」、「要塞化した野営地」、「要塞」などを指す語となり、常に多人数の野営を意味している。

カストラも Castra Cornelia のように地名によく使われた。また、ウィンチェスターやランカスターなど、英語の地名の語尾によく見られる -caster や -chester はカストラに由来する。

castra についての一般的なラテン語のシンタグマは次のとおりである。

- カストラ・スタティヴァ (castra stativa): 恒久的な野営地/要塞

- カストラ・アエスティヴァ (castra aestiva): 夏季の野営地/要塞

- カストラ・ヒベルナ (castra hiberna): 冬季の野営地/要塞

- カストラ・ナヴァリア (castra navalia) またはカストラ・ナウティカ (castra nautica): 海軍の野営地/要塞

スペイン人の氏名およびスペイン/イタリア/バルカン半島の地名によく見られる「カストロ」もカストルムに由来する。例えば、アルバニアのジロカストラもその1つである。

設計と構成

出典と起源

古代ローマの野営地が当初から1つの理想形に基づいて建設されていたことは、同時代の2つの資料にある。1つはヒュギヌス・グロマティクスの De Munitionibus Castrorum(偽書の可能性あり)[8]で、もう1つはポリュビオスの著作である[9]。ウェゲティウスも堀で囲まれた野営地について記述を残している。使われている用語には違いがあるが、基本設計はどれも同じである。「リグ・ヴェーダ」にはアーリア人が鉄器時代のインドに侵入して作った村の様子が描かれているが、カストラの設計はそれによく似ている。これはインド・ヨーロッパ民族以外が同様の設計を使わなかったという意味ではない。エトルリアを起源とする仮説もある[10]。

配置

(1)Principia

(2)Via Praetoria

(3)Via Principalis

(4)Porta Principalis Dextra

(5)Porta Praetoria(正門)

(6)Porta Principalis Sinistra

(7)Porta Decumana(裏門)

野営地の理想形は直線的な設計である。1軍団かそれ以下の規模の軍の野営地は正方形、2軍団の場合は長方形で、その場合各軍団の本部が隣り合わせになっていて、全体を2分してそれぞれの軍団が使用するようになっていた。配置を決定するのは、 と呼ばれる decempedae(10フィート)と呼ばれる測量用の棒を使う技師たち (metatores) と、グロマと呼ばれる照準器(垂直な棒の先に十字形の水平な部分があり、その先端に錘をつけた糸をたらしたもの)を使う技師たち (gromatici) である。理想的には配置はまず中央の本部テントまたは建物 (principia) から始める。通りや他の部分は色つきのペナントや棒で示した。

壁と堀

カストラは攻撃への備えも構造に組み込んでいた。

基地 (munimentum) は全体が防壁 (vallum) に囲まれるよう配置された。この防壁は軍団が戦闘隊形で防御している中でも必要に応じて建設可能である。防壁は四角形で、基本的には東西南北に各辺が向くよう配置される。建設隊は溝 (fossa) を掘り、その土を溝の内側に積み上げることで塁壁 (agger) を形成する。その上に一種の杭(sudes または valli)を立てていって柵を形成する。この杭は行軍の際に一緒に運ぶ必要がある[11]。その野営地に長期間滞在する場合は、柵がレンガや石でできた壁に置換され、溝もよりしっかりした掘に置換された。軍団規模の野営地には常に壁に沿っていくつかの塔が置かれ、塔と塔の間に投石機部隊が配置された。

隙間

防壁 (vallum) の内側にはある程度の幅で何もない空間が配置され、これを intervallum と呼ぶ。これには敵の飛び道具(矢や石)を捕らえる役目があり、また牛 (capita) や戦利品 (praeda) をここに置いた。一般兵は敵襲があったときすぐさま防壁の所定の位置につく必要があったため、intervallum に面した辺縁帯に寝泊りした。一般兵の宿舎の内側には Via Sagularis(sagum は奴隷の着る外套を意味するため、「側道」の意と見られる)と呼ばれる通りがある。

通り、門、中央市場

全ての野営地には中央を南北に貫く幅広い通りがあった。かつてカストラがあった都市の目抜き通りの名称から、古代ローマではこの通りを cardo または Cardus Maximus と呼んでいたと見られている。この名称は古代の野営地よりも都市のほうによく当てはまる[注釈 2]。

この目抜き通りは一般に Via Principalis と呼ばれる。その中央には閲兵式用のグラウンドと本部区画がある。本部建物にはプラエトルまたは基地司令官やそのスタッフが寝泊りしたことから、praetorium と呼ばれた。軍団規模の野営地の場合、その司令官は執政官またはプロコンスル階級が普通だが、もっと下級の軍人が司令官になる場合もあった。

praetorium の一方に隣接して quaestorium という建物がある。これはクァエストル(財務官)または兵站担当の将校が使った。もう一方には都市のものより若干小さいフォルムがあり、そこで商売も行われた。Via Principalis に面した場所にはトリブヌス・ミリトゥムの住居またはテントがいくつか並び、その背後にそのトリブヌス・ミリトゥムが担当する部隊の兵舎が並んでいた。

Via Principalis が防壁とぶつかる位置に Porta Principalis Dextra(右の主門)と Porta Principalis Sinistra(左の主門)があり、これらの門には turres と呼ばれる塔がある。南北どちらに対応するかは、Praetorium の正面が東西のどちらを向いているかに依存し、その点は明らかでない。

Via Principalis の中央に位置し司令官らが使用する建物群を Principia(principium の複数形)と呼ぶ。そこで直角に交わっている通りが Via Praetoria で、praetorium がそれを遮っていることからこのように呼ばれている。Via Principalis と Via Praetoria により、野営地全体が4つの区画に大きく分断されている。

中央の建物群 (principia) の正面に相対しているのが正門で、Porta Praetoria と呼ぶ。軍はここから野営地内に入り、Via Praetoria を進み、本部前で隊列を解いた。軍団旗はその場所に掲げられていた。

Via Praetoria は praetorium の裏にも続いており、防壁とぶつかる位置に Porta Decumana という門がある。これが裏門だとされている。補給物資はこの門から搬入されたとみられ、それを表すように Porta Quaestoria とも呼ばれる。Decumena は「10番目の」という意味で、マニプルスを第1から第10まで順に配したとき、この門の近くに第10部隊が位置することに由来する。こちら側の Via Praetoria は Via Decumena と呼ぶことがあり、あるいは Via Praetoria 全体を Decumanus Maximus と呼ぶこともある[注釈 3]。

商店など

平時には野営地に原住民との交易所を設置した。原住民は門から5区画ぶんの位置まで(Praetoriumまでの半分)入ることを許されていた。そこに Via Praetoria と直角に交わる Via Quintana (5番街)と呼ばれる通りがあった。野営地にさらに門が必要となった場合は、Via Quintana が防壁と交わる場所に Porta Quintana が建設された。両側に作る場合はおそらく dextra と sinistra を付けて呼ばれたと思われる。それらの門を作らない場合は Porta Decumana が Porta Quintana の役目を果たし、そこに市場が形成された。

主な建物

Via Quintana と Via Principalis によりカストラは Latera Praetorii、Praetentura、Retentura という3つの部分に分けられる。latera(「脇」の意)には祭壇、アウグルの館 (Auguratorium)、裁判や紛争の調停を行う Tribunal、衛兵所、各種スタッフの区画、穀物倉庫 (horreae)、肉の倉庫 (carnarea) などがあった。遺跡内の便所の下水溝を調査した結果、カストラ内の主食は穀物だったことが判明している。Latera には他に Armamentarium という武器庫があり、防壁に設置されたものでない投石機などが置かれていた。

Praetentura(「正面への広がり」の意)には、レガトゥスより上の高級士官の区画である Scamnum Legatorum があった。Principia 付近には病院 (Valetudinarium)、住居 (Veterinarium)、木工や金属細工の工房 (Fabrica) があり、さらに特殊部隊の区画があった。特殊部隊とは、ローマ海軍 (Classici)、騎兵隊 (Equites)、偵察隊 (Exploratores)、戦場で軍団旗を持つ部隊 (Vexillarii) などである。

Retentura(「後方への広がり」の意)の中でも Principia に近い場所に Quaestorium がある。帝政後期には戦利品の保管庫や敵の中でも地位の高い人質の牢屋がそこに置かれた。Quaestorium の近くには、ケントゥリア2隊ぶんの人員を抱える司令部の近衛隊 (Statores) の区画がある。インペラトルがカストラにいる場合は、彼らがそのボディガードを務めた。

兵舎

Qaestorium から一番遠いところに外人部隊である Nationes のテントがあり、さらに通常の軍団兵のテントや兵舎 (Strigae) が2列に並んでいた。1つの Striga は最低でも 60フィート (18 m) の幅があった。半分の 30-フート (9 m) のテントは Hemistrigia と呼ばれた。テントの前に荷車が置かれていて、武器もそこに置かれていた。反対側は通路になっていた。

1つのテントは10フィート×12フィート(うち2フィートは通路)で、その中に10人が寝泊りした。基本的には10個のテントでケントゥリア1隊となり、10隊分のテントが一列に並んでおり、Porta Decumana 付近に第10部隊が位置していた。1人の寝台スペースは 100 sq ft (9.3 m2) で、ほぼ2×5フィートとすると、頭が通路に飛び出したと見られている。このテントをコントゥベルニウム (contubernium) と呼ぶ。コントゥベルニウムに8人未満の兵員が寝泊りした時代もある。

ケントゥリアの司令官ケントゥリオは別の区画に約2倍の広さのテントを与えられており、そこがそのケントゥリアの公式エリアにもなっていた。このような過密な住環境だったため、士官が一般兵を忙しく働かせることが非常に重要だった。

屋根付きの柱廊がテントに沿った歩道にかけられる場合もあった。兵舎を建設する場合、ケントゥリア1隊に1つの兵舎が建設され、一方の端に武器庫、もう一方の端に共有エリアが設けられた。共有エリアは台所やゲームなどを行う娯楽室として使われた。軍は食料や外のオーブンで焼いたパン (panis militaris) を供給したが、基本的に料理を作るのは兵士自身だった。食堂で金を払って食事したり、商店で補助的な食料を買うこともできた。士官には使用人が与えられた。

衛生設備

衛生設備として、カストラには公衆便所と個人用便所があった。公衆便所は水の流れている水路の上に便座が並んでいるものである。カストラの建設場所の選定の重要な考慮点の1つとして、水の流れがあるかどうかという点がある。技術者がそれを衛生設備に使用した。飲料水は井戸を掘って得たが、より恒久的で大規模なカストラの場合、水道を数マイル離れたところから建設することもあった。praetorium には専用の便所があり、高位の士官の住む区画にも専用の便所があったと見られている。一般兵用の便所は intervallum 付近に設置された。また Via Principalis 付近に建設された公衆浴場にも便所があった。

周辺地域

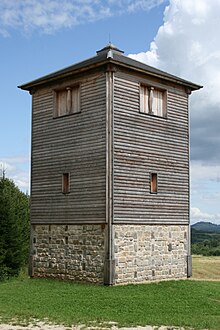

カストラはその防壁を越えて周辺地域に影響を及ぼした。恒久的基地として維持する場合に必要とされる土地を territoria と呼ぶ。その範囲の自然や地形から基地の維持に必要な資源(牧草地、木材用の森林、採石場、鉱山、運動場、村など)を探し出す。その地域の中心的なカストラの場合、周囲に(それ自体は自給自足できない)軍事施設を設ける場合もあった。それは例えば、speculae(見張り台)、castella(小規模な軍事拠点)、海軍用の基地などである。

川の側に建設された主要なカストラは海軍の基地としても機能し、川や湖に面するように建設された。それ以外の面は通常通りに多角形の防壁と掘で囲まれ、門や見張り用の塔があった。水に面したところには船着場とドックが設けられた。使っていない船はドックに引き上げられ、修理され保護された。カストラは丘の上が最適であるため、海軍用施設は防壁の外に置かれることが多かった。ローマ海軍の恒久的基地には常にカストラによる防御が必要とされた。海軍の兵には一般にカストラの中でもよい区画が割り当てられた。

現場における部分的修正

カストラの理想形は、現場の地形に応じて修正された。実際、発掘されたカストラはそれぞれレイアウトや建築上の特徴が異なり、いずれも軍事的観点から意味のある変更が加えられている。

例えば、カストラを岩盤の上に建設する場合、その外形に沿った形で建設された。カストラの建設に最も適した地形は、ゆるやかな起伏のある平原である。中でも小川が流れていて、牛馬の食料になる牧草地になっている低い丘の頂上がカストラに最適だった。攻撃という観点では、丘の上の方が矢や投槍や石などの武器の効果が高い。防御という面でも、丘の上であれば防壁の外に出て戦線を形成でき、防壁の塔からの矢で援護することができる。

通りや門や各種建物が建設されるかどうかは、そのカストラでの必要性や使える資材の量に依存した。門の数は2つから6つまであり、常に各辺の中心にあったわけではない。また、上で説明した建物や通りが全てのカストラに存在するわけではない。

後世における四角形の野営地

ヨーロッパには、その原点が古代ローマのカストラだったという都市が多く、当時の街区の名残が見られる都市も多い(例えば、フランスのカストルやスペインのバルセロナ)[12]。スペインによるアメリカ大陸の植民地化の際にも、このパターンが新世界での新都市建設に流用された。

イングランドには castra という単語が地名に含まれている町が多く、たいていは "-caster" または "-chester" が語尾についている。例えば、ランカスター、チェスター、マンチェスターなどである。城を意味する "castle" も同じ語源であり、直接的にはより小さなカステッルム (castellum) に由来する。

注釈

- ^ Julius Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Woerterbuch, page 586 の kes- (palatal k) の項によると、オスク語の castrous (属格)とウンブリア語の castruo, kastruvuf (主格)はどちらも本来はカストルムと同義で、地所または土地を意味したという。オスクやウンブリアの文化についてはよくわかっていないため、それらの語が軍事的地所を意味したかどうかは不明である。

- ^ Cardo はドアの蝶番部分の直線を意味し、そこから派生して何らかの主軸を意味する。野営地建設にあたっては、最初に南北の中心線が引かれた、そこから左右に配置が決定されていった。Via Principalis は確かに一種の cardo である。

- ^ Decumana(女性形が decumanus)は decima manus に由来し、「10番目の部分」のほかに「10倍」を意味する。10倍は同時に「多大」の意味もある。また10番目の意味で解釈する場合、「またぐ」という意味もあり、cardo を最初に直角にまたぐ道であることを示すという説もある。なぜ10番目が「またぐ」という意味になるのかはわかっていない。通りに番号を付与することはよくあるので、via decumana を「直角にまたぐ通り」と解釈するよりも「10番街」と解釈した方が自然である。

- ^ ラテン語: buccina(ブッキナ/「ブ」にアクセント)もしくはラテン語: bucina(ブーキナ)。

出典

- ^ a b Lewis, Charlton T.; Short, Charles. “Castrum/Castra”. A Latin Dictionary. The Perseus Digital Library. 2010年6月5日閲覧。

- ^ a b c Vegetius Renatus, Flavius; Clarke, Lieutenant John (translator); unknown editor (2001年). “The Military Institutions of the Romans (De Re Militari)”. Digital Attic 2.0. Brevik, Mads. 2010年6月5日閲覧。 第3巻まで。抄訳になっている部分がある。

- ^ See D. B. Campbell, Roman Auxiliary Forts 27 BC-AD 378, Oxford 2009, page 4.

- ^ フラウィウス・ヨセフス、『ユダヤ戦記』 III.5.1

- ^ Ramsay, William (1875年). “Castra”. William Smith A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray, republished on Bill Thayer's LacusCurtius site. 2010年6月5日閲覧。

- ^ Hanson, W.S.; Friel, J.G.P. (1995). “Westerton: A Roman Watchtower on the Gask Frontier” (PDF). Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland (Proc. Soc. Ant. Scot.) 125: pages 499–519 2010年6月5日閲覧。.

- ^ コルネリウス・ネポス、『英雄伝』、アルキビアデス、9.3

- ^ pseudo-Hyginus. “De Munitionibus Castrorum”. The Latin Library. Ad fontes Academy. 2010年6月5日閲覧。 (ラテン語)

- ^ Polybius. “The Histories (English translation) Book VI”. The Loeb Classical Library, Volume III Section VI. 2010年6月5日閲覧。 on Bill Thayer's Polybius site.

- ^ Bell, Anders (2001年). “Castra et urbs romana: An Examination of the Common Features of Roman Settlements in Italy and the Empire and a System to aid in the Discovery of their Origins.”. CAC Undergraduate Essay Contest for 2000-2001. Classical Association of Canada. 2010年6月5日閲覧。

この文献では、ギリシアの影響で四角形の設計となったという説を挙げている。この場合もインド・ヨーロッパ民族起源説を否定するものではない。 - ^ Smith, William (1875). “Vallum”. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London: John Murray. pp. 1183 2010年6月5日閲覧。

sudes は単純な杭ではなかった。組み合わせることで3つまたは4つの枝を持つ形にできた。 - ^ Miranda, Frank (2002年). “Castra et Coloniae: The Role of the Roman Army in the Romanization and Urbanization of Spain” (pdf). Quaestio: The UCLA Undergraduate History Journal. Phi Alpha Theta: History Honors Society, UCLA Theta Upsilon Chapter, UCLA Department of History. 2010年6月5日閲覧。

- ^ Roby, Henry John (1872). A Grammar of the Latin Language from Plautus to Suetonius: Second Edition. London: Macmillan. pp. 453 2010年6月5日閲覧。

- ^ a b Verboven, Koenraad (2007). “Good for Business. The Roman Army and the Emergence of a 'Business Class' in the Northwestern Provinces of the Roman Empire (1st century BCE - 3rd century CE)”. In Lukas, De Blois; Elio, Lo Cascio. The Impact of the Roman Army (200 BC - AD 476). Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects. Leiden & Boston: Brill. pp. 295–314. ISBN 90-04-16044-2 2010年6月5日閲覧。

- ^ Population of Vindolanda (100 AD). “(the Tablets)” (shtml). Vindolanda Tablets Online: The Roman Army: Activities. Centre for the Study of Ancient Documents, Academic Computing Development Team at Oxford University. 2010年6月5日閲覧。

- ^ a b Scheidel, Walter (2005年11月). “Marriage, Families and Survival in the Roman Imperial Army: Demographic Aspects” (pdf). Princeton/Stanford Working Papers in Classics. Princeton University. 2010年6月5日閲覧。

- ^ Roman government (160 AD). “(Military Diploma)”. Military Diploma of Discharge and Roman Citizenship 160 AD. Metz, George W. 2010年6月5日閲覧。 Legion xxiv website.

- 1 カストラとは

- 2 カストラの概要

- 3 生活

- 4 カストルムのあった主な場所

- カストラのページへのリンク