ヘッド‐スライディング【head sliding】

スライディング

(ヘッド・スライディング から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/23 20:13 UTC 版)

スライディング (Sliding) とは、地面に身体を擦り付けて滑り込むことである。

スライディングはスポーツで、目標とする位置に早く到達する、または確実に停止するなどの目的で使用される技術である。

野球等におけるスライディング

二塁・三塁の進塁・帰塁時と一塁への帰塁時に、主に以下のようなことを目的として行われる。

- 塁を踏み越えてオーバーランしないように、かつ急減速するため

- 低い位置から滑り込んで野手に触球されるまでの時間を稼ぎつつ、伸ばした手足で素早く塁に触れるため

- 塁上の野手(特に捕手)から離れた位置で滑り込み、手だけで塁に触れて触球をかわすため

- 野手との不要な衝突を避け、危険防止を図るため。

- かつては逆に落球(クロスプレイ#本塁上の捕手へのタックルやブロックについて参照 )や併殺成立阻止を狙ってタックルのような激しいスライディングをする場合もあった。現在は規則改正によりタックルは禁止とされその走者がアウトになるのみならず他の走者もアウトになるケースがある。

また本塁でのクロスプレイ時にも行われる。本塁では減速する必要は無いが、平坦なベースが確認しにくいこともあって駆け抜けはあまり行われない。かつては本塁に構える捕手に向かってタックルすることが認められていたが、現在はコリジョンルールで禁止されている。

フットファーストスライディング

進行方向に足を延ばして滑り込む方法。野球において単にスライディングと言った場合は通常こちらを指す。ストレートスライディングともいう。

足からの滑り込み(foot first slide , フット・ファースト・スライド[1][2][3][4])は、通常は右足が利き足の場合、進行方向に対してやや左側に体を傾け、右足を鋭く伸ばし、左足を折り畳んだ形で、左臀部から太ももにかけてをグラウンドに接する形で滑り込みを行う。選手によっては例えば送球の逸れた方向とは逆側に滑り込んで触球を遅らせる目的等、状況に応じてどちらの足でも滑り込めるよう練習をしている。

スタンドアップスライディング

フットファーストスライディングの応用で、足から滑り込んだ際、伸ばした足先が塁に触れると同時に折り畳んだ側の足で体を支え起こし、滑り込んだ勢いを利用して素早く塁上に立ち上がるスライディング技術。

自身が進塁しようとしている塁に送球されていないと思われる場合や、間違いなくセーフになるタイミングだが念のため素早く安全に塁上に停止したい場合等に行われるともされるが、勢いを殺しやすいため通常のスライディングよりも速さと安全性に優れ、常に行っている選手が多い。

フックスライディング

フットファーストスライディングの応用で、曲げた足をベースに引っ掛けるような形で滑り込む。野手の触球を避けやすく、手でベースに触れるより安全かつ速いという利点がある[5]。19世紀のメジャーリーガーであったキング・ケリーが開発したとされる。

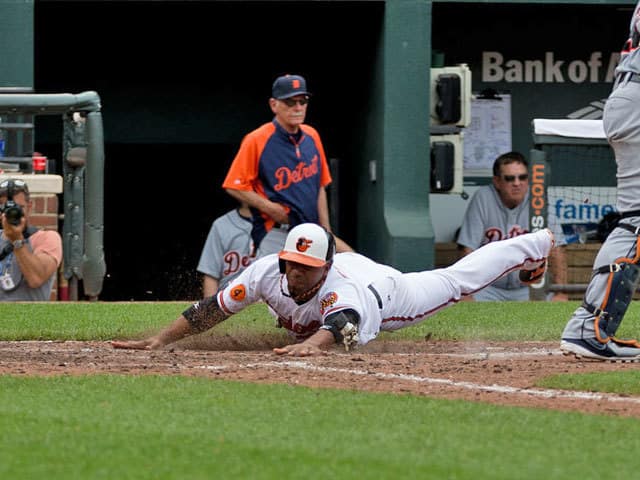

ヘッドスライディング

進行方向に対して両手を前に出しながら塁に飛びつくように頭から滑り込む方法。「ヘッドファーストスライディング(head first slide)[1][2][3][4]」ともいい、日本では略して「ヘッスラ」と呼ばれることもある。

ヘッドスライディングは足からのスライディング以上に危険を伴うプレーであり、しばしば突き指や骨折、肩の脱臼など野球・ソフトボール選手にとって致命的な怪我に繋がることがあるため[注 1]、イチローや福本豊[7]など、走塁・盗塁の際これをあえて行わないことを信条とする選手も存在する。また、桑田真澄は、怪我予防の理由以外にも、ヘッドスライディングが与える物理的な衝撃が成長過程の子供に大きな影響を与えるとし、ボーイズリーグや高野連に対してヘッドスライディングの禁止を提唱している[8]。技術的にフットファーストスライディングが出来ないため仕方なくヘッドスライディングを行っている選手も中にはいる。なおリトルリーグでは禁止されており進塁方向へのヘッドスライディングを行った場合は即座にアウトとなる。このことから、フットファーストスライディングを覚えなければリトルリーグの試合における走塁は事実上成り立たず、言い換えればフットファーストスライディングは小学生レベルで覚えるべき走塁の基礎中の基礎である。

また、プロ野球の試合では雨天による中断や中止となった際に、観客に対するパフォーマンスとして、雨水の溜まったビニールシートや泥の中へのヘッドスライディングを披露する選手がいる。これらを日本では1990年代初頭にマット・ウィンタースが披露して以降広まった。諸積兼司も現役時からこれを得意としており、コーチ就任後にも何度か行っている。所謂パフォーマンスであると言えるだろう。

打者走者の一塁へのヘッドスライディング

打者走者が行う一塁へのヘッドスライディングは、危険性の観点の他に「駆け抜けた場合とどちらが速いか」という点でもしばしば議論の対象となる。

本来、打者走者は一塁上で止まる必要がなく[注 2]、スライディングは行わずにそのまま一塁を踏んで駆け抜けるのが基本とされており、塁に触れるタイミングの面では、伝統的に「駆け抜けた方が早いに決まってる」という説が有力とされてきた。その根拠として挙げられるのが、「陸上選手はヘッドスライディングをしない」ということ[注 3]、ヘッドスライディングの体勢に移行する際に発生する「無駄な動き」や地面を滑る際に発生する摩擦などによって一塁の手前で減速する可能性があることなどである[7]。

しかし近年は、ハイスピードカメラなど測定機材の技術進歩によってより詳細な分析・検証が可能となったこともあり「駆け抜けるよりヘッドスライディングをした方が速い」との指摘がされることも多く(桑田真澄は「昔はビデオやテレビを超スローとかで見れなかったので、イメージだけで伝えてこられたんですよね」と述べている[11])、実際にそのような研究結果が複数示されている[12][13][14]。特に、2018年3月に発表された立命館大学スポーツ健康科学部の研究では「技術があれば」という条件が重要であることが強調されており、同学教授の岡本直輝はそれを踏まえ、正しいヘッドスライディング習得のための新たなトレーニング導入の必要性にも言及している[15]。ヘッドスライディングでも駆け抜けは有効であり、左手で触れた後にベースを体全体が通過するくらいの勢いが求められる。

その他、「一塁審へのセーフのアピールのため」や「チームの士気を高めるため」などの非科学的な効果への期待から一塁へのヘッドスライディングが行われることも多い[15]。また、日本の高校野球では明らかにアウトの場合でも(中にはアウトが既に確定していても)内野ゴロを放った最後の打者が一塁にヘッドスライディングをすることが慣例のようになっており、メジャーリーグベースボールでは一塁へのヘッドスライディングは歓迎されない行為とされている[16]。

盗塁ヘッドスライディング

前述のとおり、盗塁時にヘッドスライディングを避ける選手がいる一方で、エステバン・ヘルマンやドミンゴ・グスマン、大和など、盗塁の際にヘッドスライディングすることを好む選手もいる。

サッカーにおけるスライディング

サッカーにおいては、他の選手のドリブルを逸らしたり、ボールを奪ったりする目的でスライディングタックルが行われる。

脚注

注釈

- ^ 10.8決戦では中日ドラゴンズの立浪和義が平凡な内野ゴロを一塁にヘッドスライディングをして内野安打にしたが、その際に肩を脱臼して退場した。立浪は、打者走者としての一塁へのヘッドスライディングは後にも先にもこの時だけで、思わずやってしまったということと、負傷した左肩はついに完治せず、ネクタイを締めるときにも痛みが走ることがあったということを、引退後に刊行された自著『負けん気』に書いている[6]。

- ^ 打者走者は一塁へ進塁する場合に限って、一塁に到達後に二塁へ進塁する意思がないと審判員が判断している限り、直ちに一塁へ戻ってくることを条件として、この離塁中にボールを持った野手に触球されてもアウトにならない。

- ^ 愛甲猛や福本らが「ヘッドスライディングの方が速いなら、陸上選手はみんなゴール前でヘッドスライディングをしている」「陸上競技で使わないということは駆け抜けた方が速いということ」という旨を述べているが[9][10]、陸上の場合は胴体部分がフィニッシュラインを通過したときが「ゴール」になるというルールであり胸を張ってゴールするため普通に駆け抜けるわけではない。

出典

- ^ a b “Legal slide:” (英語). eteamz. 2009年1月12日閲覧。

- ^ a b “Slide” (英語). Open Site. 2009年1月12日閲覧。

- ^ a b “General Rules - Sliding” (英語). North Miami Valley Baseball League. 2009年1月12日閲覧。

- ^ a b “Sliding Rule - February 27, 2005” (英語). HTUA RULINGS. 2009年1月12日閲覧。

- ^ フックスライディング その1/走塁編 ザ・ドゥー : nikkansports.com 2011年10月14日

- ^ 立浪『負けん気』文芸社、2010年。ISBN 978-4286088532。120-124ページ

- ^ a b 「一塁走塁ヘッスラより駆け抜けが速い?」を福本豊氏が解説 NEWSポストセブン 2013年4月14日

- ^ スポーツ報知 2009年9月25日閲覧

- ^ 愛甲猛「愛甲猛のプロ野球ガチンコ観戦ノート」

- ^ ヘッドスライディングは有効なプレーなのか? スパイア 2018年5月3日

- ^ 『S☆1』(TBSテレビ)2010年9月19日放送回より

- ^ ソフトボール競技の異なるスライディング技術による塁間所要時間の差

- ^ 淵本 隆文 (1995). “一塁ベースへのヘッドスライディングに関する動作学的分析”. 日本体育学会大会号.

- ^ 下村 裕 (2015). “走り抜けるよりベースタッチが速いヘッドスライディングの方法]”. 慶應義塾大学法学研究会 教養論叢No.136, p.111-119.

- ^ a b “一塁到達、頭からの方が速い 立命大分析、野球の定説覆す”. 京都新聞. (2018年3月20日) 2018年3月20日閲覧。

- ^ “The unwritten rules of sports -- in writing” (英語). Seattle PI. (2005年1月12日) 2010年9月29日閲覧。

{{cite news}}: 不明な引数|coauthors=が空白で指定されています。 (説明)⚠

関連項目

ヘッドスライディング

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 04:09 UTC 版)

「ウルトラマンダイナ」の記事における「ヘッドスライディング」の解説

走る際の勢いを利用して頭から滑り込み、そのまま腹這いの状態で地面を滑走する。ギガンテス(雄)に足で踏み潰されそうになったリョウ隊員のγ号を救出する際に使用した。

※この「ヘッドスライディング」の解説は、「ウルトラマンダイナ」の解説の一部です。

「ヘッドスライディング」を含む「ウルトラマンダイナ」の記事については、「ウルトラマンダイナ」の概要を参照ください。

「ヘッドスライディング」の例文・使い方・用例・文例

- ヘッド・スライディングのページへのリンク