せん‐き【戦旗】

せんき【戦旗】

戦旗

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/01 05:02 UTC 版)

| 戦旗 | |

|---|---|

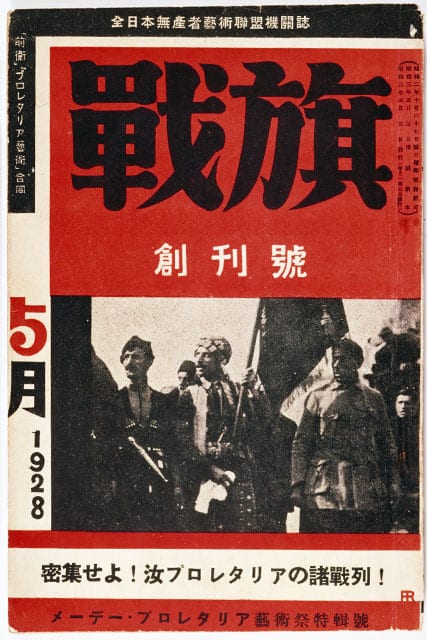

1930年2月号。エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)所蔵品。

|

|

| ジャンル | 文芸・総合 |

| 刊行頻度 | 月刊 |

| 発売国 | 日本 |

| 言語 | 日本語 |

| 出版社 | 戦旗社 |

| 発行人 | 山田清三郎(1928年5月~1930年8月) 壺井繁治(1930年9月~11月) 上野壮夫(1930年12月~1931年12月) |

| 刊行期間 | 1928年5月1日(1928年5月号) - 1931年12月30日(1931年12月号) |

『戦旗』(せんき)は、1928年5月から1931年12月にかけて刊行されていた日本の文芸雑誌である。全41号。プロレタリア文学の作品の重要な発表舞台となっていた。

歴史

1928年、当時プロレタリア文学の陣営は、いくつかの団体が乱立していた。その中で、日本共産党の影響を強く受けていた、〈日本プロレタリア芸術連盟(プロ芸)〉(中野重治たちが所属)と、〈前衛芸術家同盟(前芸)〉(蔵原惟人たちが所属)とは、3月15日のいわゆる〈三・一五事件〉の弾圧をきっかけに、組織の合同をはかり、全日本無産者芸術連盟(ナップ)を結成した。その機関誌として発行されることになったのが雑誌『戦旗』であった。

『戦旗』は、小林多喜二の「一九二八年三月十五日」「蟹工船」、徳永直の「太陽のない街」などの話題作を次々と掲載し、プロレタリア文学の代表的な雑誌となった。発禁処分もしばしば受けたが、処分が出る前に定期購読者への直接頒布や、発売と同時に購入する読者たちに支えられて、発行を継続できた。

1929年からは独立した戦旗社が発行母体となり、1930年には「労農大衆のための政治的アジプロの雑誌」として、ナップから完全に独立した雑誌として発行を続けた。この時期には〈壁小説〉と呼ばれる短い作品への試みもなされた。一方、ナップは新たに機関誌として『ナップ』を発行した。

1930年度の発行回数は13を数え、このうち12回までが発売禁止処分を受けた。店頭販売せず、各地に支局を置いて直接販売を行っていたが想像以上の売上を計上、毎月の本社への入金は1500円より2000円を突破する勢いを見せた[1]。

1931年に、日本プロレタリア文化連盟(コップ)へと、運動が発展し、『ナップ』が『プロレタリア文化』・『コップ』へと発展的解消をとげていくなかで、『戦旗』は終刊を迎えた。

別冊から発展した姉妹誌として、『少年戦旗』『婦人戦旗』も刊行された。

脚注

- ^ 発行禁止処分決定か『東京朝日新聞』昭和5年12月10日(『昭和ニュース事典第2巻 昭和4年-昭和5年』本編p293 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

参考文献

『復刻版 戦旗』解題(祖父江昭二執筆、1977年)

外部リンク

- エル・ライブラリー(「蟹工船」掲載写真)

戦旗

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 21:41 UTC 版)

Ver3.1の徳川家の武将のみが持つ特技。タッチアクションでフィールド上に戦旗を配置し、専用のゲージを溜めることができるが敵が戦旗上に立つと一定時間後に破壊される。計略は戦旗ゲージを参照するものと消費するものの二つに分けられ、後者の計略は各自に定められたゲージ数未満では計略を使用できない。

※この「戦旗」の解説は、「戦国大戦」の解説の一部です。

「戦旗」を含む「戦国大戦」の記事については、「戦国大戦」の概要を参照ください。

「戦旗」の例文・使い方・用例・文例

- 休戦旗

戦旗と同じ種類の言葉

- >> 「戦旗」を含む用語の索引

- 戦旗のページへのリンク