こうれいうんてんしゃ‐ひょうしき〔カウレイウンテンシヤヘウシキ〕【高齢運転者標識】

読み方:こうれいうんてんしゃひょうしき

70歳以上の自動車の運転者が、車体の前後に付けるマーク。平成9年(1997)に導入された「紅葉(もみじ)マーク」と平成23年(2011)からの「四つ葉マーク」があり、どちらも使うことができる。高齢者マーク。シルバーマーク。→初心運転者標識 →身体障害者標識 →聴覚障害者標識

[補説] 道路交通法に基づく標識で、高齢者の自動車事故の増加に伴って導入された。当初は75歳以上を対象とし努力義務だったが、平成14年(2002)に対象年齢が70歳以上に変更。平成20年(2008)6月から75歳以上の運転者には表示義務が課せられるも、平成21年(2009)4月に努力義務に戻り、罰則もなくなった。

高齢運転者標識

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/14 14:48 UTC 版)

| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)とは、日本の道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が、運転する普通自動車に表示する。シルバーマークや高齢者マークと呼ばれることもある。

1997年に定められ、当初は通称「もみじマーク」と呼ばれるデザインであったが、2011年に現行の四葉のクローバーを模したデザインに変更された。

概説

(マツダ・NA系ロードスター)

ただでさえ垂直な鋼板面がないことに加え、リアウインドーがビニール製のため無理にステッカータイプを使用すればオープンドライブを楽しめないばかりか幌への悪影響すら懸念される。さらにはこの個体はトランク部にルーフキャリアが装着されており、もはや車体後部にはスペースが残っていない。

高齢者ドライバーの事故が増加傾向にあることを鑑みて、1997年の改正道路交通法で高齢者ドライバーを対象に新たに設けられた標識である。当初は75歳以上に努力義務としていたが、2001年の改正で70歳以上となる。その後、2008年に罰則有りの義務化されるも、反発が大きく翌2009年に努力義務に戻った。

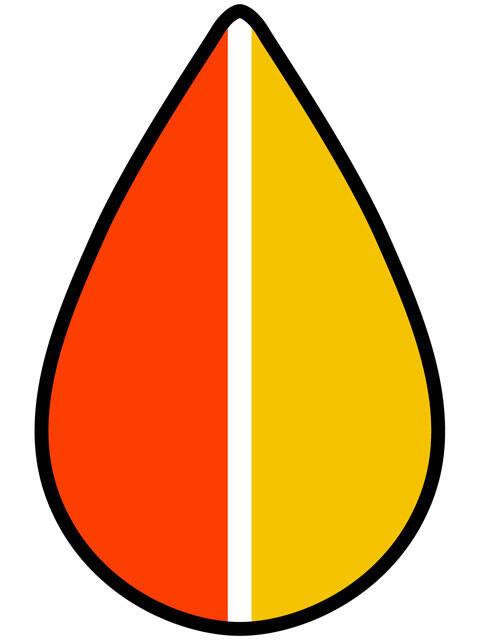

1997年当時の当初のデザインは橙色と黄色の2色に塗り分けた水滴や葉に似るデザインで、初心者マーク(初心運転者標識)の通称「若葉マーク」に掛けて「もみじマーク」と呼ばれていたが、「枯れ葉マーク」や「落ち葉マーク」の俗称(蔑称)も広く普及していた。このため、2011年2月1日に現行の「四つ葉のクローバー」をモチーフに「四つ葉」に相当する部分をそれぞれ4色に塗り分けたものに変更された。

70歳以上の者は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある」場合は、この標識をつけて普通自動車を運転するように努めなければならないと、道路交通法は定めている[1]。表示する際は、「地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。」と道路交通法施行規則は定めている[2]が、車種によってはデザインやサイズ、素材等の物理的制約から適切な取り付けができないケースもあるのが実情である。デザイン変更後も、当分の間は以前のデザインの標識を表示しても構わないとされている。

周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定めており[3]、違反者は初心運転者等保護義務違反に問われる。

市販される高齢運転者標識は、裏面が磁石で車体に貼付する「マグネットタイプ」と、車内から窓ガラス等に貼付する「吸盤タイプ」の2種類がある。

関連法規の詳細

義務規定

道路交通法第71条の5第2項に、「七十五歳以上のものが高齢運転者標識を付けないで普通自動車を運転すること」を禁じる規定があるが、この規定は、道路交通法附則第22条により、当分の間、適用しないこととされているので、現在、高齢運転者標識の表示義務及び違反者に対する罰則はない。

法改正により道路交通法附則第22条が削除されるなどして道路交通法第71条の5第2項が適用されることとなった場合は、この規定に違反すると高齢運転者標識表示義務違反[注 1]に問われる。この規定に違反する罪を犯した者は、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があり[4]、過失によりこの禁止規定に違反する罪を犯した者も同様に、2万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性がある[5]。酒酔い・酒気帯び運転等でない場合は、高齢運転者標識表示義務違反は交通反則通告制度の対象で、検挙された違反者は4000円[6]の反則金の納付が通告される。反則金の納付は任意であるが、納付した場合は刑事訴追を受けて前述の罰金・科料に処せられることは無い[注 2]。違反者は違反点数として1点が付される[7]。本規定は普通自動車に適用され、タクシーなどの営業運転も運転者が75歳以上であれば対象となるが、大型バスや中型自動車以上の車種は対象とならない。

努力義務規定

道路交通法附則第22条により読み替えて適用される道路交通法第71条の5第3項は、「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」のある70歳以上の者は、高齢運転者標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならないとする。これは努力義務で違反者に罰則はない。

保護義務規定

高齢運転者標識を表示すべき者が高齢運転者標識を付けて車を運転している場合、周囲の車の運転者はそれを保護する義務を負う。道路交通法第71条第5号の4は、表示車に対してやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをしてはならないと定めている。同条は、初心運転者標識、身体障害者標識、聴覚障害者標識の表示車に対する保護義務も同様に規定しており、本規定に対する違反者は初心運転者等保護義務違反[注 3]が問われる。詳細は割り込み (運転)#初心運転者等保護義務違反を参照。

経過

努力義務として導入

1997年(平成9年)10月30日の道路交通法改正で、75歳以上を対象に努力義務規程として導入された。

2002年(平成14年)6月1日に、努力義務の対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。

表示義務化

その後、表示義務化を検討していた警察庁交通局は、2006年(平成18年)12月に表示義務化を含む「道路交通法改正試案」を公表してパブリックコメントを募集した。2007年(平成19年)3月2日に、表示義務化を含む道路交通法の一部を改正する法律案[8]が閣議決定[9]され、第166回国会に提出された。

法案は参議院先議で審査された。付託を受けた参議院内閣委員会で、自らが高齢者であるとの表示を強制することによって、事件に巻き込まれる等する危険性の増えるリスクが考えられる一方、現実的な有効性は疑わしいと指摘されたが、より重大な問題と思われる飲酒運転や、ひき逃げ等に関する改正が同法案に含まれることから議論が深まらなかった。委員会は2007年(平成19年)4月17日に全会一致で、同法案を原案通り可決すべきものと決定し、「表示義務については、本法施行後の事故実態等を分析し、関係者の意見を十分聴取しつつその在り方に検討を加え、必要に応じ見直しを行うこと。」と附帯決議をした。4月18日に本会議で採決され、賛成183反対4で同法案は可決[10]されて衆議院へ送付された。反対票は社会民主党・護憲連合の4名であった。

送付を受けた衆議院で、法案は衆議院内閣委員会に付託されたが、参議院に引き続いて飲酒運転問題や認知症対策などが質疑の中心となり、75歳以上の運転者全員に高齢運転者標識の表示を義務化すること、についての質疑はほぼ皆無であった。委員会は6月13日に全会一致で、同法案を原案のとおり可決すべきものと決定し、6月14日に本会議で採決されて起立多数で同法案は可決成立した。

法案の成立をうけて6月20日に、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)が公布された。

2008年(平成20年)4月25日に、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成20年政令第148号)が公布され、6月1日から表示が義務化された。違反の名称や反則金の額、違反点数を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第149号)も同時に公布された。

義務化施行が目前の5月8日に、衆議院内閣委員会で民主党の泉健太衆議院議員が高齢運転者標識の義務化について発問して審議された[11]。5月20日に、市川一朗参議院議員[注 4]が自民党総務会で「後期高齢者医療制度問題で紛糾しているときに高齢者マークの義務化をすれば大変な問題になる。そもそも高齢者に『枯れ葉マーク』とは失礼ではないか」と、本法施行を批判したことが報じられた[12]。

5月20日に警察庁は、6月1日施行分の道路交通法改正に対する交通警察としての運営方針について、警察庁交通局長名の通達[13]を発し、留意事項として「高齢運転者標識については、違反の取締りについては、1年の間、指導にとどめること。」の指示を明記した。

表示義務の不適用化

2009年(平成21年)4月24日に、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、75歳以上の運転者の高齢運転者標識表示義務の規定は当分の間適用しない[14]、とされて即日施行され、75歳以上の運転者も高齢運転者標識の表示は努力義務とされた。

デザインの変更

2009年(平成21年)7月23日、警察庁は9月に代替案を再公募してデザイン変更を検討すると発表した[15]。2009年11月から2010年1月にかけてデザイン案が一般公募され、検討委員会で応募14573点の中から4案に絞られ[16]、警察庁は現行マークを含めた5案について6月18日から7月17日まで意見を募った。

新デザイン決定

2010年(平成22年)8月19日に、四葉のクローバーにシニアの白いSの文字を組み合わせた「四つ葉マーク」に変更することが発表された[17]。

新デザイン公布、施行

2010年(平成22年)12月17日に、新しい高齢運転者標識の様式を定める道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成22年内閣府令第54号)が公布され、2011年(平成23年)2月1日から施行された。高齢運転者標識の様式については、改正後の道路交通法施行規則の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる[18]もの、とされて従前の高齢運転者標識(もみじマーク)は改正後も使用が可能である。

脚注

注釈

出典

- ^ 道路交通法第71条の5第3項。

- ^ 道路交通法施行規則第9条の6。

- ^ 道路交通法第71条第5号の4。罰則は道路交通法第120条第1項第9号。

- ^ 道路交通法第121条第1項第9号。

- ^ 道路交通法第121条第2項。

- ^ 道路交通法施行令別表第五の十五の項。

- ^ 道路交通法施行令別表第二の一。

- ^ [1]

- ^ [2]

- ^ [3]

- ^ 第169回国会衆議院内閣委員会議録第13号 2008年(平成20年)5月8日

- ^ “「もみじマーク」義務化に与党からも異論 6月から改正道交法施行”. MSN産経ニュース. (2008年5月25日). オリジナルの2009年3月2日時点におけるアーカイブ。

- ^ 警察庁丙交企発第59号、丙交指発第23号、丙規発第15号、丙運発第14号 道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う交通警察の運営について (PDF)

- ^ 道路交通法附則第22条。

- ^ “もみじマーク、代替案公募 警察庁方針、高齢運転者の不満強く…”. NIKKEI NET. (2009年7月23日). オリジナルの2009年9月2日時点におけるアーカイブ。

- ^ “不評もみじマーク 代替4案公表”. 東京新聞. (2010年6月17日)

- ^ “「もみじ」改め「四つ葉マーク」に 高齢運転者標識”. 日本経済新聞. (2010年8月19日)

- ^ 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成22年内閣府令第54号)附則第2項。

関連項目

高齢運転者標識と同じ種類の言葉

- 高齢運転者標識のページへのリンク