ぼうえん‐レンズ〔バウヱン‐〕【望遠レンズ】

望遠レンズ

望遠レンズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/22 17:44 UTC 版)

|

|

キヤノンEF300mmF4L IS USM

望遠レンズ(ぼうえんレンズ)は、写真レンズの分類の1つである。スペックの点から見た分類では「望遠レンズ」を定義する厳密な基準はなく、標準レンズよりも「画角の狭いレンズ」・「焦点距離が長いレンズ」ということになる。望遠鏡のように遠くを写すために、また近距離にある被写体を大きく写すために使われる。

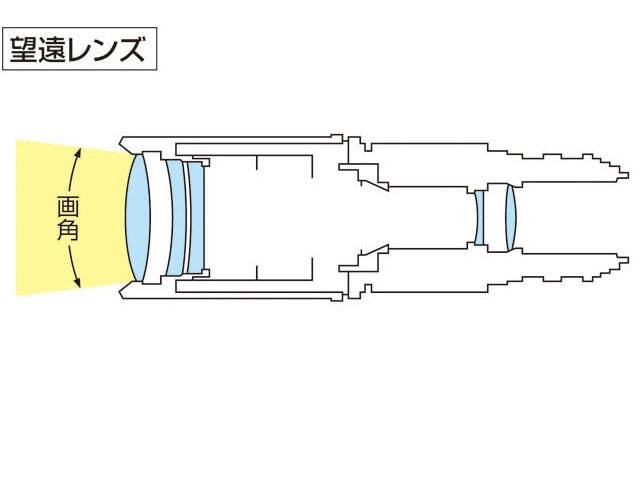

レンズの構成から見た分類としては、2種類に分けられ、焦点距離に応じた全長をもついわゆる「長焦点型」と、一般の望遠鏡と同様の、全体として凸レンズの性質を持つ前群と、凹レンズの性質を持つ後群から成る、光学的な焦点距離が鏡筒より長いいわゆる「望遠型」(テレフォト型)がある。後者の逆の構成を逆望遠または「レトロフォーカス」などという。

特性

望遠レンズは、以下の特性も持つ。焦点距離が長くなるほど、その特性がより顕著になる。

- 切り取り効果

- 画角が狭いため、狭い範囲を切り取るように写すことができ、主題を強調できる。

- 圧縮効果

- 近くの被写体も遠くの被写体も大きさの変化が少なくなり、遠近感が少ない写真になる。

- 圧縮効果により、カメラに対して傾斜した面の傾斜角が、極端に急角度に見える。

- 被写界深度が浅い

- 焦点距離が長くなるほど、被写界深度が浅くなる。

- この特性により、ボケを生かした描写に用いられる。

- ブレに弱い

- 望遠レンズは、拡大倍率が高いため手ブレによる画像のブレが起きやすい。また、焦点距離が長いほど手ブレを起こしやすくなる。

- 撮影者の技術にも影響されるが、「焦点距離分の1秒[注釈 1]」よりも速いシャッター速度で撮影すれば手ブレが起きにくいとされる[1]。つまり焦点距離500 mmレンズであれば、500分の1秒以上が目安である。

- しかし、イメージセンサーの高画素化などの要因により、上記の目安が必ずしも当てはまらなくなっている。

- 特に35mm判で300 mm以上の焦点距離を持つ望遠レンズでの撮影には、三脚や一脚・ビーンズバックなどの支持器具を使った方が、良好な画像を安定して得られる。

- 焦点距離だけでなく、大口径レンズや中判カメラ用レンズなど非常に重量が大きいレンズを使う場合も、支持器具を使ったほうが確実である。

- レンズまたはデジタル一眼レフカメラのボディに、「手ぶれ補正機構」を搭載している機種は、シャッター速度を手ブレを起こさない目安より2 - 5段分遅くしても、手ブレを回避できる。

| 被写界深度の例ピント位置:5m | ||||

| 焦点距離(35mm判) | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm |

| ピントが合う範囲(F2.8) | 4.2〜6.1m | 4.8〜5.2m | 4.942〜5.059m | 4.985〜5.015m |

| 被写界深度(F2.8) | 約1.9m | 約0.4m | 約0.12m | 約0.03m |

| ピントが合う範囲(F11) | 2.9〜18.7m | 4.2〜6.1m | 4.781〜5.240m | 4.943〜5.058m |

| 被写界深度(F11) | 約15.8m | 約1.9m | 約0.46m | 約0.11m |

| 許容錯乱円径:0.033mmにおける計算値 | ||||

- 標準レンズと望遠レンズの特性の比較

-

標準レンズ

50mm(35mm判)

対角線画角46° -

中望遠レンズ

100mm(35mm判)

対角線画角24° -

望遠レンズ

200mm(35mm判)

対角線画角12° -

超望遠レンズ

400mm(35mm判)

対角線画角6°10′

-

標準レンズ

56mm相当

(35mm判換算) -

中望遠レンズ

112mm相当

(35mm判換算) -

望遠レンズ

216mm相当

(35mm判換算) -

超望遠レンズ

480mm相当

(35mm判換算)

望遠単焦点レンズ

キヤノンEF85mmF1.8USM

キヤノンEF200mmF2.8L USM

ミノルタAFレフレックス500mmF8

望遠レンズを分類する基準は、諸説あり下記は一例である。

- 35mm判用の望遠単焦点レンズの分類基準

-

- 35mm判(ライカ判)で標準レンズとして作られた最長焦点距離のレンズはコニカの「ヘキサノン60mmF1.2」であり、その対角線画角は39°である。そのため、対角線画角が39°未満のレンズを「望遠レンズ」とする。

- 35mm判用単焦点レンズでは、60mmの次に長い焦点距離は、85mmであることが多い。そのため一般的には、85mm以上の焦点距離のレンズが35mm判の「望遠レンズ」と分類する。

- 以下では「中望遠レンズ」・「望遠レンズ」・「超望遠レンズ」として説明する。無論このような分類はメーカー・ユーザーによって異なり定説はない。

- 中望遠レンズ

- 焦点距離が85mmから100mmまでのレンズは、望遠レンズの特性があまり強くないので、「中望遠レンズ」と分類される。焦点距離が135mmのレンズまでを「中望遠レンズ」と分類するメーカーもある。

-

特に85mmから105mm程度までのレンズは、以下の人物撮影に向いた特性を持っているので、「ポートレート・レンズ」と呼ばれることがある。

- ある程度近距離を写す場合に遠近感が標準レンズよりも自然で、被写体と撮影者の間に適当な距離を置くことができる。

- 被写界深度が浅いので被写体が背景や前景から浮き上がるように写る。

- また、この特性はマクロ撮影用途にも有効である。現在は、35mm判マクロレンズの焦点距離は100mm前後のものが多い。

- 望遠レンズ

- 焦点距離135〜300mm前後の焦点距離のレンズを「望遠レンズ」と分類する。この分類は、「中望遠レンズ」・「超望遠レンズ」の特性などに対して用いられる。

- 標準レンズと比較すると、望遠レンズの特性が顕著になる。

- 超望遠レンズ

- 焦点距離が400mm以上のレンズは、望遠レンズの特性がきわめて強くなり、「超望遠レンズ」と分類される。

- なお、超望遠レンズは乗り物の撮影で利用されることが多い。(航空機撮影や鉄道、船舶、車など)

- つまり遠くの物を撮るのが超望遠レンズである。

望遠ズームレンズ

|

本セクションは、35mm判のレンズの焦点距離で記述する。

|

Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF)

SIGMA APO 200-500mm F2.8 / 400-1000mm F5.6 EX DG

望遠ズームレンズとは、一般に望遠レンズの焦点域のみをカバーするズームレンズをいう。

焦点距離は、広角端が70〜100mm、望遠端が200〜300mmのレンズを指すことが多い。100-400mmのレンズも「望遠レンズ」と分類するメーカーもある[注釈 2]。

しかし望遠側の焦点距離が200〜300mmで望遠域をカバーしていても、標準域(35mm判で焦点距離50mm)を中心とするレンズは、「高倍率ズームレンズ」と分類する[注釈 3]。

- 大口径望遠ズームレンズ

- 開放F値がF2.8より明るい望遠ズームレンズは、「大口径望遠ズームレンズ」などと分類される。焦点距離が70-200mm前後、ズーム比で3倍前後のレンズが多い。

- 超望遠ズームレンズ

- 焦点距離400mm以上の超望遠域をカバーする望遠ズームレンズを「超望遠ズームレンズ」と分類するメーカーもある。

|

この節の加筆が望まれています。

|

機構上の特徴

望遠レンズは被写界深度が浅い特性を持つので、より精密なピント合わせが必要である。このため、本格的な望遠レンズの使用は使用するレンズの焦点距離にかかわらず測距精度が一定の距離計連動式カメラでは難しく、ピントを直接確認できる一眼レフカメラが望遠レンズに適する。

望遠レンズは光学設計上、長く重くなることが不可避である。これを直進式ヘリコイドで、全体を前後させるピント合わせ機構にすると、ピントリングの回転が重く回転数も膨大なものになってしまう。このためマニュアルフォーカス時代には、ノブやクランクを回転させてフォーカシングを行うラック&ピニオン式(比較的最近の製品ではペンタックス67用800ミリF6.7ED等)や、ノボフレックスのスーパーラピッドフォーカシングレンズシステムのようなピストン方式のレンズが製造された。マニュアルフォーカス時代には、撮影者が握力を鍛えて重いヘリコイドを回転する努力をしたり、ヘリコイド部分に自作のハンドルを設けたり、前述のノブ式やピストン式でレンズ繰り出しの重さを改善する対策がなされることで対処された。

オートフォーカスカメラ用のレンズでは、レンズ繰り出しトルクがあまり重いとモーターで動かせなくなる。また構造上カメラ本体に近い部分でまとめたい場合も多く(特にカメラ内部から駆動する場合)、そのため、いわゆるインナーフォーカス・リアフォーカスなど、レンズ構成の一部だけを前後させる方式が専ら採用され、また、そのような方式でのフォーカシングができる構成の研究開発が進んだ。

焦点距離が長くなればなるほど、ピント合わせ時のレンズ繰り出し量が長くなる。そのため、最短撮影距離は焦点距離が増えるにつれて長くなっていく傾向がある。

冒頭で少し説明した「望遠型の構成を持つレンズ」として(「望遠タイプ」などと呼ばれる)、もっと焦点距離の短い標準ないし広角に属する仕様のレンズを、コンパクトにまとめるためにあえて望遠の構成とした例もある(例えばオリンパスXA)。構成にもよるがインナーフォーカスにできることもカメラのコンパクト化に有利である。

脚注

注釈

- ^ 焦点距離分の1秒…「焦点距離分の1秒」は、ライカ判のカメラの場合の目安である。APS-CサイズDSLRやマイクロフォーサーズシステム、中判カメラなど他のフォーマットでは、いわゆる35mm判換算焦点距離を目安とする。

- ^ ニコンは、「Ai AF VR Zoom-Nikkor ED 80-400mm F4.5-5.6D」を「超望遠レンズ」とし、キヤノンは、「EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM」を「望遠ズームレンズ」としている

- ^ キヤノンの場合、「EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM」は「望遠ズーム」と分類し、35mm判換算で29-320mm相当の焦点距離イメージを持ちつ「EF-S18-200mm F3.5-5.6 IS」は「高倍率ズームレンズ」と分類している。

出典

- ^ “技術・研究開発|VR(手ブレ補正)システム”. キヤノン (2008年3月). 2011年6月21日閲覧。“技術ルーム - 手ブレ補正”. ニコン (2008年3月). 2011年6月21日閲覧。

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 田中希美男、並木 隆・佐々木啓太、他『交換レンズ活用バイブル』モーターマガジン社〈MotorMagazinMook・カメラマンシリーズ〉、2010年。ISBN 978-4-86279-132-0。

関連項目

外部リンク

望遠レンズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 01:47 UTC 版)

標準レンズより焦点距離が長く狭い画角を持つレンズ。焦点距離が標準レンズに近く穏やかな表現になるものを「中望遠レンズ」、特に焦点距離が長く狭角のものを超望遠レンズと呼ぶことも多いが明確な定義はない。光学的理由により、被写界深度が浅い。狭い画角により、遠近感が乏しくなる(圧縮効果)。詳細は「望遠レンズ」を参照

※この「望遠レンズ」の解説は、「写真レンズ」の解説の一部です。

「望遠レンズ」を含む「写真レンズ」の記事については、「写真レンズ」の概要を参照ください。

「望遠レンズ」の例文・使い方・用例・文例

望遠レンズと同じ種類の言葉

- 望遠レンズのページへのリンク