都々古別神社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 06:39 UTC 版)

都都古和氣神社 (棚倉町棚倉)

| 都都古和氣神社 (馬場都々古別神社) | |

|---|---|

|

拝殿 | |

| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町棚倉字馬場39 |

| 位置 | 北緯37度1分55.46秒 東経140度22分33.30秒 / 北緯37.0320722度 東経140.3759167度 |

| 主祭神 | 味耜高彦根命 |

| 社格等 |

式内社(名神大)論社 陸奥国一宮 旧国幣中社 別表神社 |

| 創建 |

(伝)大同2年(807年) (創祀:(伝)第12代景行天皇年間) (一説に弘仁2年(811年)頃の創建) |

| 本殿の様式 | 三間社流造 |

| 別名 | 馬場明神 |

| 札所等 | 近津三社 |

| 例祭 | 9月11日 |

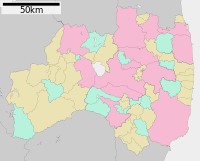

| 地図 | |

都都古和氣神社(つつこわけじんじゃ、馬場都々古別神社[注 1])は、福島県東白川郡棚倉町棚倉にある神社。式内社(名神大社)論社、陸奥国一宮。旧社格は国幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。

祭神

祭神は次の2柱[7]。

歴史

創建

社記(文禄3年(1549年)の社蔵縁起)によると、第12代景行天皇の時に皇子の日本武尊が奥羽に至り、都々古山(福島県白河市表郷三森の建鉾山)に鉾を立てて味耜高彦根命を地主神として祀ったのが創祀とする。その後、大同2年(807年)に坂上田村麻呂が現在の棚倉城跡(北緯37度1分47.56秒 東経140度23分8.32秒 / 北緯37.0298778度 東経140.3856444度)の地に社殿を造営し、日本武尊を相殿に配祀した。そして現在地に遷座したのは寛永2年(1625年)になるという。[7][8]

創祀地とされる建鉾山は5世紀代の東北有数の祭祀遺跡として知られる[3]。一方、前述のように弘仁2年(811年)頃の陸奥・常陸間の新道設定に伴う創建と推測する説もある[8]。

概史

『続日本後紀』承和8年(841年)条の「都々古和気神」、ならびに延長5年(927年)成立の『延喜式』神名帳の名神大社「都都古和気神社」の論社とされる[2]。

中世からは山岳信仰が入って修験化し、別当の高松家が管掌した[8]。別当寺は不動院[8]。高松家の系譜によれば、建武年間(1334年-1338年)からこの高松家が高野郡北郷一帯の宗教・政治・軍事面を掌握し、同じく南郷を掌握した八槻都々古別神社別当の八槻家と並立したとされる[8]。

近世には代々の領主から社領寄進・社殿造営を受けた。寛永2年(1625年)には、棚倉藩主の丹羽長重が棚倉城を築城するに際して棚倉城跡から現在地に移築・遷座されている[7]。この際に別当高松家は還俗して藩家老となった[8]。社領は近世初期で363石であったが、慶長8年(1603年)に150石となった[8]。

明治維新後、明治6年(1873年)に近代社格制度において国幣中社に列した[2]。明治8年(1875年)から3年間は、会津藩家老を務めた西郷頼母(保科近悳)が馬場都々古別神社宮司を務めたことが知られる[11]。戦後は神社本庁の別表神社に列している。

境内

社殿のうち本殿は、文禄3年(1594年)の佐竹義宣による再建とされる。寛永2年(1625年)の神社遷座の際に、元々の棚倉城の地から移築されたという。三間社流造で南面し、屋根は銅板葺。彫刻がないなど全体に簡素な造りになるほか、東北地方では数少ない桃山期の本殿建築とされる。この本殿は国の重要文化財に指定されている[12]。

なお本殿後背には「馬場古墳」と称される古墳がある。

摂末社

- 甲山天満宮 - 祭神:菅原道真公

祭事

馬場都々古別神社で年間に行われる祭事は次の通り[11]。

- 月次祭 (毎月11日)

- 歳旦祭 (1月1日)

- 節分祭 (2月3日)

- 祈年祭 (2月17日)

- 天神講 (3月25日)

- 神楽講祭 (5月1日)

- 大祓祭 (6月30日)

- 例大祭 (9月11日)

- 新嘗祭 (11月23日)

- 大祓祭 (12月31日)

文化財

重要文化財(国指定)

- 本殿(建造物)

- 桃山時代。平成26年12月10日指定[12]。

- 長覆輪太刀 中身無銘(工芸品)

- 白河集古苑に所在。鎌倉時代末期。全長118.1センチメートル。大正10年4月30日指定[13]。

- 長覆輪太刀 中身無銘(工芸品)

- 白河集古苑に所在。鎌倉時代。大正10年4月30日指定[14]。

- 赤絲威鎧残闕(附 二十五間四方白星兜鉢1頭)[注 4](工芸品)

福島県指定文化財

- 重要文化財(有形文化財)[16]

- 馬場都々古別神社御正体 4面(工芸品) - 昭和57年3月30日指定。

- 鉾型祭具 3本(工芸品) - 平成15年3月25日指定。

- 馬場都々古別神社文書等 22点(古文書) - 平成17年4月15日指定。

現地情報

所在地

交通アクセス

周辺

- ^ a b 棚倉町棚倉の都都古和氣神社の由緒書では、正式名称は「都都古和氣神社」、「馬場」を冠する場合は「馬場都々古別神社」と表記されるので、本項ではそれに従った。

- ^ 陸奥国一宮としては、他に宮城県塩竈市の鹽竈神社が知られる。

- ^ この兜の鉢は、重要文化財指定名称は「二十五間四方白星兜鉢」であるが、寄託先の東京国立博物館では「二十間四方白星兜鉢」として展示されている。ここで言う「○○間」とは、兜の表面の「筋」(すじ)の数をかぞえたものであり、「四方白」とは、兜の前後左右4方向に鍍金銀の板を伏せたものの意である。鍍金銀の板で覆われた部分の「筋」の数をかぞえるか否かによって、間数の差が生じる。

- ^ 読み方は「あかいとおどしよろい ざんけつ つけたり にじゅうごけんしほうじろ ほしかぶとばち」

- ^ a b 中世諸国一宮制 & 2000年, p. 308.

- ^ a b c d e f g h i j 都都古和氣神社(式内社) & 1986年.

- ^ a b c d e f g h i 都都古別神社(神々) & 1984年.

- ^ a b c d e f g h 棚倉町史 第1巻 & 1982年, pp. 136–145.

- ^ 都々古和気神社(角川) & 1981年.

- ^ 県内神社のご案内 > 東白川郡 > 2(福島県神社庁)。

- ^ a b c d 馬場都々古別神社由緒書。

- ^ a b c d e f g h i 都々古別神社(棚倉町棚倉)(平凡社) & 1993年.

- ^ a b c d e f g 都々古別神社(棚倉町八槻)(平凡社) & 1993年.

- ^ 「屋代郡」 『日本歴史地名大系 7 福島県の地名』 平凡社、1993年。

- ^ a b 馬場都々古別神社の境内説明板。

- ^ a b 都々古別神社本殿 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 長覆輪太刀 中身無銘 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 長覆輪太刀 中身無銘 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 赤絲威鎧残闕 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ a b c d e 「国・県指定文化財(市町村順)」 (PDF) (福島県教育委員会)。

- ^ a b c d e f g 八槻都々古別神社由緒書。

- ^ 『新編日本古典文学全集 5 風土記』小学館、2003年(ジャパンナレッジ版)、pp. 466-469。

- ^ a b 八槻都々古別神社の境内説明板。

- ^ a b 都々古別神社の御田植 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 銅鉢 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 都々古別神社の御田植 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 1 都々古別神社とは

- 2 都々古別神社の概要

- 3 歴史

- 4 都都古和氣神社 (棚倉町棚倉)

- 5 都々古別神社 (棚倉町八槻)

- 6 脚注

- 7 関連項目

- 都々古別神社のページへのリンク