ブレイトンサイクル

ガスタービンの理想サイクルで、圧縮と膨張は断熱変化、加熱と排熱は定圧変化で構成される。連続的に気体を圧縮し、熱エネルギーが供給され、ガスの膨張によりタービンを回転させるサイクル。このタービンにより気体を圧縮すると同時に、外部に対して仕事を行う理論サイクル。通常のガスタービンは圧縮、膨張とも速度型の機関を使うが、容積型機関を使用しても理論的には実現可能であり、アメリカのブレイトンが1873年に圧縮・膨張とも、往復ピストン型を使って等圧燃焼機関を製作した。ブレイトンの往復型機関は熱効率が低く、構造が複雑で耐久性が劣っていたので実用化には至らなかったが、これを記念して単純ガスタービンサイクルをブレイトンサイクルと呼ぶ。ガスタービンエンジンの原型。

ブレイトンサイクル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/06 05:31 UTC 版)

ブレイトンサイクル(英: Brayton cycle)は、断熱圧縮、等圧加熱、断熱膨張、等圧冷却から構成される熱力学サイクルであり、ジュールサイクルとも呼ばれる。

当初は、ピストン・シリンダ方式のガス機関のサイクルとして実現されたが、現在では、等圧燃焼ガスタービン機関の理論サイクルとして用いられている。

歴史

等圧燃焼のガスタービン機関のサイクルは、もとは英国の技術者ジョン・バーバー(en)が1791年に提案して特許取得したものであるが、実際に該当する熱機関を作ったのはアメリカの技術者ジョージ・ブレイトン(en)であり、彼の名にちなんでブレイトンサイクルと呼ばれている。

ジョージ・ブレイトンは、1872年に「Ready Motor」と名づけた往復動式定圧燃焼機関の特許を申請した。その熱機関はピストン・シリンダ式の圧縮機と膨張機で構成されていた。気化器でガスと空気の混合気を作り、それを圧縮機で圧縮してリザーバー・タンクに溜める。それを膨張機に導き、膨張機へ入る直前でパイロット火炎により点火燃焼させて、膨張機で仕事を取り出す。膨張機はクランク軸を介して圧縮機に繋がり、圧縮機を駆動して残りの仕事が出力として取り出された。当初は石炭ガスを燃料としたが、後には灯油等の石油系燃料を使用した。揚水ポンプ、製粉、さらには船舶の推進などの用途に用いられた。また、1878年にジョージ B. セルデンはブレイトンの熱機関で駆動される四輪自動車を開発した。

ブレイトンサイクルという名称は、近年ではガスタービン機関の理論サイクルを表すのに用いられている。単純なガスタービン機関は、回転翼式の圧縮機とタービンおよび燃焼器で構成されており、ブレイトンの熱機関と同じブレイトンサイクルを行う。また、ターボジェット、ターボファンなどのジェット機関もブレイトンサイクルであり、空気取入れ口ディフューザが圧縮機前段の役割を担い、推力用ノズルがタービン後段の役割を担っている。

単純サイクル

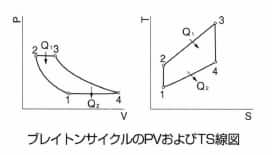

単純なブレイトンサイクルの P–v 線図および T–s 線図を図 1 、2 に示す。図の番号は次の機器(状態変化)に対応している。

- 1 → 2 : 圧縮機 (断熱圧縮)

- 2 → 3 : 燃焼器 (等圧加熱)

- 3 → 4 : タービン (断熱膨張)

- 4 → 1 : 大気中への排気と給気 (等圧冷却)

比熱一定の理想気体の可逆変化を仮定することにより、各点の状態量は下表のように求まる。ただし、

実際のガスタービン機関では、燃焼ガスにさらされるタービン翼の高温強度上の制約により、タービン入口のガス温度

タービンを複数に分割して膨張途中のガスを別の燃焼器(再熱器)に導き、再度燃料を噴射して燃焼加熱(再熱)して温度を上昇させて、次のタービンへ入れる。この再熱サイクルの p–v 線図の例を図 4 に示す。サイクルは 123ab4' の経路をたどる。図の ab が再熱器内の等圧加熱であり、ab4'4 で囲まれる面積が単位質量あたりの仕事増加量となる。理想的には再熱圧力を

圧縮機を複数に分割して圧縮途中の空気を中間冷却器に導いて(または、水スプレーにより)冷却し、比体積を減少させた上で次の圧縮機へ入れる。この中間冷却(再熱)サイクルの p-v 線図例を図 5 に示す。サイクルは 1cd2'3ab4' の経路をたどる。図の cd が中間冷却器内の等圧冷却であり、圧縮機では cd2'2 で囲まれる面積に相当する所要仕事量が削減されるので、結果的に出力の増加となる。

水をスプレーする場合は、冷却効果に加えて、(水蒸気を含めた)燃焼ガス量の増加となり、タービン出力が増加する効果もある。

再熱サイクルおよび圧縮機の中間冷却は断熱変化を等温変化に近づけることになる。これを多段に行えば、

- 圧縮機+多段中間冷却(等温圧縮)

- 再生器(等圧加熱)

- タービン+多段再熱(等温膨張)

- 再生器(等圧冷却)、

となり、エリクソンサイクルに近づく。

再生サイクル

通常、ガスタービンの排気の温度は比較的高く、特に再熱や圧縮機中間冷却を行う場合は、圧縮機出口(燃焼器入口)温度より高温となる場合が多い。このような場合は、タービンの排気の熱の一部を回収して、燃焼器に入る前の圧縮空気を予熱することができ、大幅な熱効率改善が可能となる。もとのサイクルで廃棄する熱を利用して必要な加熱量を削減したサイクルを、再生サイクルという。

再生サイクル(再熱再生サイクル)の説明図 (T–s 線図)を図 6 に示す。

図の番号(記号)は下記の機器(状態変化)に対応している。

- 1 → 2 : 圧縮機 (断熱圧縮)

- 2 → e : 再生器 (等圧加熱)

- e → 3 : 燃焼器 (等圧加熱)

- 3 → a : 高圧タービン (断熱膨張)

- a → b : 再熱器 (等圧加熱)

- b → 4 : 低圧タービン (断熱膨張)

- 4 → f : 再生器 (等圧冷却)

- f → 1 : 大気中への排気と給気 (等圧冷却)

再生の有無は線図上のサイクルの形状には影響しないが、燃焼器および排気・給気の一部を再生器(一種の熱交換器)が受け持つことになる。排気の 4f の冷却で得られる熱量を回収して、圧縮空気を 2e の予熱に利用できる可能性がある。再生器として向流型の熱交換器を用いれば、理想的には

| 部品 |

|

|---|---|

| 原理 |

- フレームホルダー

- ジェット燃料

- エアスタートシステム

- 補助動力ユニット (APU)

- ブリードエアシステム

- 油圧システム

- 防氷システム

- ブレイトンサイクルのページへのリンク