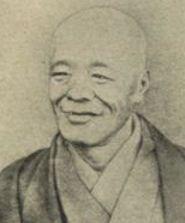

古賀謹一郎(こがきんいちろう 1816-1884)

古賀謹一郎は、江戸の昌平黌儒者古賀侗庵の子として同官舎で生まれた。

昌平黌の儒者として儒学を教える立場であったが、洋学の必要性を早くから感じて、独学で西洋事情を習得したという。そのとき「古賀先生は儒者でありながら、洋書ばかり読みすぎる」と非難されるほどであったという。

幕府役人として立ち会ったアメリカへの漂流者から聞き取り調査、そしてロシアとの交渉を通じて、日本の学問や教育状況が不十分であると感じたという。嘉永6年(1853)ごろには、外国技術の導入に必要な技術者育成のための「洋学所の設立について」、安政2年(1855)には「外国領事館の設置」、「日本沿海測量に関して」などの意見書を提出した。

とくに、日本沿海測量に関して、「日本には伊能忠敬の実測図があって、それは経度・緯度も正しいが、海中にある岩礁などは表現されていない。今後、幕府が外国船を購入し、洋船を新たに建造して航海しようとしても、日本近海の航路が不案内では、安全航行はできないだろう。日本近海の測量の必要性は高い。諸外国による日本近海測量の申し出の機会に、要求を受け入れて、日本人を乗船させ、測量方法を学ぶべきだ」と述べている。

さらに、「外国人が日本近海を測量することをスパイ行為だというものもいるが、そういった考えは時代おくれだ」とも。

「洋学所の設立について」の意見書に基づいて設立された蕃書調所では、地図測量、物理、造船、兵学などにおいて、ものの「真を写し取る」画学の必要性に理解を示した。こうした考えの延長で、迅速測図に影響を与えた川上冬崖らが蕃書調所に出仕することになったのだと思われる。

- こがきんいちろうのページへのリンク