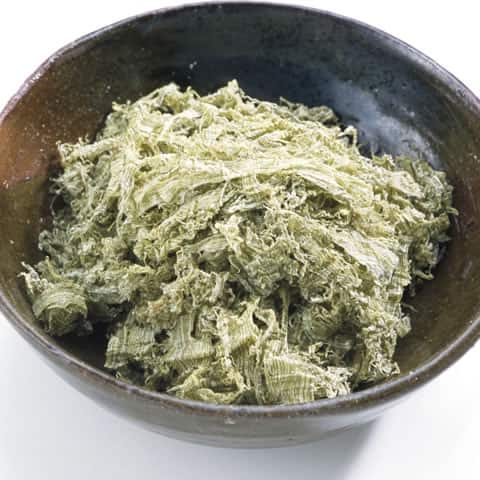

とろろ‐こんぶ【とろろ昆布】

とろろ昆布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 21:02 UTC 版)

とろろ昆布(とろろこんぶ、とろろこぶ、薯蕷昆布)は、コンブ(昆布)を細長く糸状に削った昆布加工品の一種[1]。手加工のものは稀になっており、昆布の耳や端材を集めてブロック状にプレスしたものの側面を機械で削った食品である[1]。削りこんぶともいう[2]。市販の製品は一般的にマコンブなどを削った製品であり、生物種としてのトロロコンブとは異なる[3]。

なお、おぼろ昆布は酢に漬けて柔らかくした昆布の表面を、職人が帯状に削った昆布加工品でとろろ昆布とは加工法も形状も異なる[1](おぼろ昆布を削る技術は機械化が困難とされている[1])。おぼろ昆布やとろろ昆布は細工昆布に分類される[4]。本項では便宜的に同じ細工昆布に分類されるおぼろ昆布についても述べる。

歴史

北海道産の昆布は鎌倉時代の後期には若狭国の敦賀・小浜から陸路で大阪に運ばれていた[5]。本格的な昆布加工業の発展は18世紀からとされ、敦賀では宝暦年間に高木(米屋)善兵衛がおぼろ昆布やとろろ昆布といった細工昆布の加工業を始めた[4]。一方、北前船の寄港地として直接昆布がもたらされるようになった堺には、刃物の技術(堺打刃物)があり、昆布を削ったおぼろ昆布やとろろ昆布の加工業が盛んになった[5]。

福井県では1947年(昭和22年)3月1日に福井県昆布商工業協同組合が設立された[6]。

加工

とろろ昆布

とろろ昆布は昆布の耳や端材を集めてブロック状に圧縮し、それを側面から糸状に細く削ったもので機械加工が主になっている[1][5]。

おぼろ昆布

おぼろ昆布は酢に浸して柔らかくした乾燥昆布の表面を職人が専用の包丁で帯状に削ったもので、厚めの一枚物の昆布を必要とし、加工にも熟練の技術が必要なため機械化も困難とされている[1][5]。

昆布を削る際に刃をわずかに内側へ曲げることを「アキタをかける(いれる)」という[7]。

昆布は表面に近い外側ほど黒く風味が強く、内側ほど白く柔らかく、削り始めの外側の部分を「さらえ(黒おぼろ)」、表面から芯に近い部分を「むきこみ」、さらに中心に近い部分を「太白(白おぼろ)」という[7]。

副産物

- 白板昆布

- おぼろ昆布を削り出した後に最後に残った芯の部分が白板昆布(バッテラ昆布)である[5][7]。ただし、おぼろ昆布を削ったものだけではバッテラ寿司の需要をまかないきれないため、昆布の粉を固めた「バッテラシート」が販売されている[5]。

- 根昆布(爪昆布)

- 昆布の根元にあたる爪の形に似た部分で、おぼろ昆布を削る際に手で持つために削れない部分である[8]。そのまま食べたり湯豆腐に用いる[8]。

- 耳昆布

- 昆布の縁(両端)にあたる部分で加工前に切り落としたもの[8]。とろろ昆布の原料に混ぜて利用されるため一般にはほとんど販売されない[7][8]。そのままか素揚げにすると美味しいとされる[8]。

利用

- 北陸地方では、使用する原料や加工方法などの違いにより、色々な種類のとろろ昆布が販売されている。特に富山県の昆布消費量はとろろ昆布を含め日本一(全国平均の約2倍)で、とろろ昆布のおにぎりなど昆布を使った料理が郷土料理として数多く食されている[9]。

脚注

出典

- ^ a b c d e f “敦賀のおぼろ昆布加工技術調査報告”. 敦賀市教育委員会. p. 4. 2025年3月31日閲覧。

- ^ 吉田 宗弘、永松 秀麻「削り昆布摂取後の尿中ヨウ素排泄量」『微量栄養素研究』第35巻、83-86頁。

- ^ 阿部 秀樹, 野田 三千代, 神谷 充伸『海藻: 日本で見られる388種の生態写真+おしば標本』誠文堂新光社、2012年、110頁。

- ^ a b “敦賀のおぼろ昆布加工技術調査報告”. 敦賀市教育委員会. pp. 9-10. 2025年3月31日閲覧。

- ^ a b c d e f g 郷田 光伸. “大阪の昆布・堺の昆布”. 大阪府. 2025年3月31日閲覧。

- ^ “敦賀のおぼろ昆布加工技術調査報告”. 敦賀市教育委員会. p. 12. 2025年3月31日閲覧。

- ^ a b c d “食文化ストーリー 敦賀のおぼろ昆布加工技術”. 文化庁. 2025年3月31日閲覧。

- ^ a b c d e “敦賀のおぼろ昆布加工技術調査報告”. 敦賀市教育委員会. pp. 6-7. 2025年3月31日閲覧。

- ^ 食事バランスガイド (PDF) - 富山県

外部リンク

- こんぶネット - 昆布の情報たくさん!昆布ポータルサイト(一般社団法人 日本昆布協会)

- 手加工の歴史 - 昆布ざっくばらん - ウェイバックマシン(2004年11月30日アーカイブ分)

- THE MAKING(274)おぼろ昆布ととろろ昆布ができるまで

「とろろ昆布」の例文・使い方・用例・文例

とろろ昆布と同じ種類の言葉

- とろろ昆布のページへのリンク