とろろ‐こんぶ【とろろ昆布】

トロロコンブ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 21:00 UTC 版)

| トロロコンブ | ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Saccharina gyrata (Kjellman) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders, 2006[1][2][3][4][5] |

||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| トロロコンブ、チヂミコンブ[要出典] |

トロロコンブ(学名:Saccharina gyrata)は、オクロ植物門褐藻綱コンブ目コンブ科の海藻である[1]。北海道釧路町以東の太平洋沿岸から得撫島までに分布する[9]。葉体は 2年生である[9]。

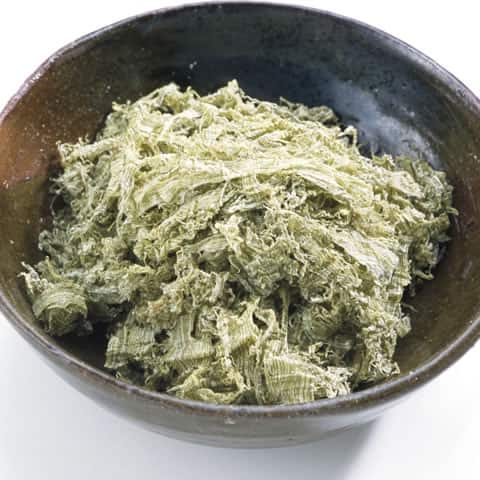

刻んで湯を注ぐととろろ状になるためこの名を持つ。なお、市販のとろろ昆布は一般的にマコンブなどを削った製品である[10]。

特徴

根は繊維状となって分岐し絡み合い、数層に輪生して径 5 - 8センチメートル の付着器となる[9]。

茎は長さ 3 - 6センチメートル で形状は下部では円柱状となり、上部ではしだいに扁平となってくさび状に広がり葉に連なる[9]。粘液腔道は皮層中に小さくまばらに1列となる[9]。

葉の基部は円形から楔状と変異が多い[9]。

葉の形状は帯状から倒卵形まで変異の幅が広く、帯状のものでは長さ 1.5–4メートル、幅 7 - 15センチメートルとなり、他の形状では長さ 1 - 1.5メートル、幅 20 - 30センチメートル となる[9]。中帯部は平坦で紋様がなく幅は狭く 1 - 3センチメートル で、おもて面でわずかに凹む[9]。葉には本種の特徴となる龍紋状の凹凸紋が、葉の長軸に対し直交する方向に並んで形成される[9]。粘液腔道は大きく、横断面からみて皮層に 1列となる[9]。

1年目の葉体の形状は、概ね細長い線状あるいは帯状となる[11]。6 - 7月ころの若い葉体では、葉が薄く縁は波打ち縮れる[12]。8月過ぎの葉が充実してくる頃になると、発芽時期の早いものでは葉の縁辺が平滑なものが見られる[12]。

2年目の葉は、1年目の葉の基部から再生して、後に1年目の葉が流出して完全に2年目の葉となる[13]。再生の始期は11月以降と推測されている[13]。再生は、新葉の先に旧葉が残る突出型となる[13]。再生中の葉は、1年目の葉よりも広い幅でその縁は強く波打ち縮むが、生長とともに縁は平滑となる[14]。形状は、帯状の細長いものから長楕円形の幅の広いものまで見られる[14]。

葉の質は革質で、その色は黄色がかった褐色から生育が進むにつれて濃い褐色となり、粘質に富む[9]。葉の質の充実は 9月から11月まで進むが、その時期は他のコンブよりも遅いもので、採取時期も10月とナガコンブが終わってからとなっている[15]。

龍紋状凹凸紋は、1年目の生育のごく初期では見られないが生長が進むにつれ明瞭になり、単純な形から複雑な形となる[16]。2年目の再生期には凹凸紋は不規則なものであるが、生長とともに凹凸紋も次第に規則正しく複雑なものとなる[14]。帯状の葉では紋様の並びは規則的であるが、幅が広いものでは不規則となる傾向にある[14]。

子嚢斑は1年生及び2年生の葉のどちらにも形成される[14]。形成時期は2年目のものが早く、9月下旬には始まる(1年目では確認されない)[17]。最初にうら面の下部からできて上下及び中帯部をはさんだ葉の中央から縁へと進み、ほどなくおもて面でも同じように下部から上部に向けて形成される[18]。いずれも龍紋状紋様の凹部に形成される[9]。10月下旬には遊走子が放出される[18]。

生育環境は、内湾から外洋までの潮間帯下部から漸深帯の浅いところ(水深1メートル付近[19])で主に生育し、平坦な磯で群生しナガコンブとは住み分けることがある[9]。

分類

胞子体の葉に見られる龍紋状の凹凸を特徴としてガゴメコンブとともにトロロコンブ属 (Kjellmaniella ) とされたが[9]、2006年にカラフトコンブ属 Saccharina に移された[20]。

産地によって葉体の形状に帯状から倒卵形まで変異の幅がひろく、Kjellmaniella gyrata f. linearis (Okamura) Okamura、f. latioris (Okamura) Okamura、f. obovata (Okamura) Okamura の 3品種がある[21][22]。基本種の属の移動に伴う関連付けがされていないため、これらの品種の属名は Kjellmaniella のままである[23][24]。var. crispata Miyabe があるが、これについては f. latioris のシノニムとする考え方がある[25]。

漁獲と利用

ナガコンブと混獲される[26]。

とろろ昆布、おぼろ昆布などの加工原料として利用されるが[27]、経済的な重要性はナガコンブ、ガッガラコンブなどよりも落ちる[28]。

脚注

- ^ a b c d e f g h i j トロロコンブ BISMaL (Biological Information System for Marine Life) 独立行政法人海洋研究開発機構構築 2013年6月15日閲覧。

- ^ a b c Guiry & Guiry 2011 in Algalbase

- ^ 海藻データベース

- ^ a b c NCBI Taxonomy Browser

- ^ a b c 日本産海藻目録(2010年改訂版).

- ^ 大野 (2004) ではこれを有効とする。

- ^ 吉田忠生・嶌田智・吉永一男・中嶋泰 (2005) 日本産海藻目録(2005年改訂版), 藻類 Jpn.J.Phycol. (Sorui) 53:179-228, 2005ではKjellmaniella gyrata を採用。

- ^ 総務省和英日本標準商品分類で採用する。AlgalbaseやNCBIに登録なし。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 日本産コンブ類の分類と分布(84), p. 570.

- ^ 阿部 秀樹, 野田 三千代, 神谷 充伸『海藻: 日本で見られる388種の生態写真+おしば標本』誠文堂新光社、2012年、110頁。

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(84), p. 571-572.

- ^ a b 日本産コンブ類の分類と分布(84), p. 572.

- ^ a b c 日本産コンブ類の分類と分布(84), p. 44.

- ^ a b c d e 日本産コンブ類の分類と分布(85), p. 45.

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(85), p. 44-45.

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(84), p. 572-573.

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(85), p. 45-46.

- ^ a b 日本産コンブ類の分類と分布(85), p. 46.

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(88), p. 453.

- ^ Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2013年). “Saccharina gyrata (Kjellman) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders”. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. 2013年6月15日閲覧。

- ^ 吉田忠生 『新日本海藻誌:日本産海藻類総覧』 内田老鶴圃、1998年、初版、ISBN 4753640493、P.348

- ^ (日本産海藻目録(2010年改訂版), p. 84) ではこの 3品種に加えて f. crispata が記載されている。

- ^ Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2013年). “Kjellmaniella Miyabe in Okamura, 1902: 43”. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. 2013年6月16日閲覧。

- ^ 鈴木雅大 (2013) “コンブ目”. 2013年6月16日閲覧。

- ^ 日本産コンブ類の分類と分布(85), p. 48.

- ^ 北海道水産業改良普及職員協議会.“こんぶ漁業(ナガコンブ)” 北海道の漁業図鑑、2013年7月8日閲覧。

- ^ 北海道水産物検査協会.“とろろこんぶの詳細”2013年6月16日閲覧。

- ^ 川嶋昭二 「6 コンブ」『有用海藻誌』 大野正夫 編、内田老鶴圃、2004年、初版、ISBN 4-7536-4048-5、pp.59-60.

参考文献

- 千原光雄著『標準原色図鑑全集第15巻』保育社、2000年(昭和45年初版)

- 大野正夫、2004年、『有用海藻誌:海藻の資源開発と利用に向けてーBiology and technology of economic seaweeds』、内田老鶴圃 ISBN 4-7536-4048-5

- 吉田忠生 『新日本海藻誌:日本産海藻類総覧』 内田老鶴圃、1998年、初版、ISBN 4753640493

- Guiry, M.D. & Guiry, G.M. (2011年). “Saccharina gyrata (Kjellman) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders”. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. 2011年10月29日閲覧。

- “Saccharina gyrata”. National Center for Biotechnology Information(NCBI) (英語).

- 川嶋昭二「日本産コンブ類の分類と分布(84)コンブ科-トロロコンブ属(1)トロロコンブ(1)」『海洋と生物』第23巻第6号、生物研究社、2001年12月、570-573頁、 NAID 40004393181。

- 川嶋昭二「日本産コンブ類の分類と分布(85)コンブ科-トロロコンブ属(2)トロロコンブ(2)」『海洋と生物』第24巻第1号、生物研究社、2002年2月、44-49頁、 NAID 40004393202。

- 川嶋昭二「日本産コンブ類の分類と分布(88)コンブ科-トロロコンブ属(5)ガゴメ(3)」『海洋と生物』第26巻第5号、生物研究社、2004年10月、448-454頁、 NAID 40006477281。

- 吉田忠生, 吉永一男「日本産海藻目録 : 2010年改訂版」(PDF)『藻類』第58巻第2号、日本藻類学会、2010年7月、69-122頁、 ISSN 00381578、 NAID 10026606743。

外部リンク

- 東邦大学, 吉崎誠. “トロロコンブ Saccharina gyrata (褐藻 Brown algae)”. 海藻データベース. 2011年10月29日閲覧。

- 国立科学博物館. “トロロコンブ”. 日本の海藻. 2013年6月21日閲覧。

- トロロコンブのページへのリンク