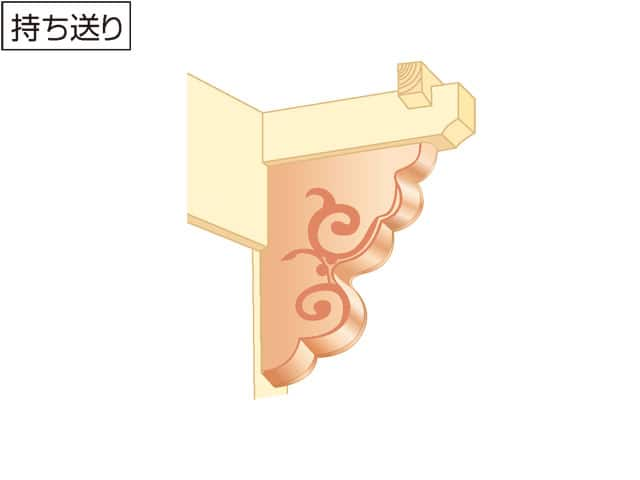

持ち送り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/12 22:13 UTC 版)

持ち送り(もちおくり)またはコーベル(corbel)は、壁から突き出した石などの構造物で、その上に張り出した重量を支持する建築技術の1つ。持出し・持送り積み・受け材ともいう。同じ構造でも木で出来たものは、「梁受け(tassel)」と呼ぶ[1]。

概要

持ち送り構造(corbelling)は、一連の持ち送りを壁に深くかみ合わせて、張り出した壁や手摺を支持する技法で、新石器時代から使われてきた[注釈 1]。中世の建築やスコットランドのゴシック・リヴァイヴァル建築(en)によく見られ、古典建築ではコリント式オーダーに見られる「軒持送り(modillion)」などがあり、古代中国でも持ち送りは使われていた。

"corbel" という語は古フランス語で、ラテン語の corbellus(すなわち corvus(大ガラス)の小さいものを意味する)に由来し、くちばしのような見た目を表している[1]。同様にフランス語では、室内の持ち送り構造を corbeau(カラス)と呼ぶ。cul-de-lampe(釣束飾り)はヴォールトを支持する一種の持ち送り構造だが、下に行くほど先細りになった持ち送り全般を指すこともある[2]。なお、イタリア語では mensola、ドイツ語では Kragstein と呼ぶ[1]。また、フランス語では古典建築の持ち送りを modillon と呼ぶのが一般的である。

中国で紀元前から使われてきた持ち送りは、石製でも木製でも「斗拱」と呼ばれている。日本の寺社建築によく見られる「組物」に相当する。

装飾としての持ち送り

ノルマン(ロマネスク)の持ち送りは簡素な見た目のものが多いが[1]、様式化された人間や動物や架空の獣の頭部を精巧に彫ったものもあり、その他のモチーフが使われることもある(例えば、ヘレフォードシャーのKilpeck教会には91個の精巧な彫刻を施した持ち送りのうち85個が現存している)[3]。

イングランドでも12世紀から13世紀にかけての時期、持ち送りには精巧な彫刻が施されたものがあった。例えば、リンカン大聖堂にある[1]。

持ち送りは壁の1点から円錐形に上に成長するように配置され、天使などの像が支えているような見た目となっていることがある。その後、古典建築の円柱の柱頭を真似て、群葉などの装飾を施すようになった[1]。

イングランドでよく見られる半木骨造の家では、出窓などの窓を下から支持する木製の持ち送り(梁受け)が見られ、彫刻を施していることが多い[1]。

古典建築

イタリアやフランスでバルコニーを支えている持ち送りの中には、大きくかつ彫刻を施したものがあり、特にイタリアの16世紀 (Cinquecento) スタイルのものによく見られる。19世紀のボザール様式の建築家もそれに倣って、様々な持ち送りを生み出した[要出典]。

コーベルテーブル

コーベルテーブル (corbel table) は、張り出した胴蛇腹 (string course) を一連の持ち送りで支持したものである。それをさらに発展させてアーケードとすることもある。コーベルテーブルは一般に樋の役割を果たすが、ランゴバルド人の建築では階層をさらに分割したり壁面を分けるのにコーベルテーブルによるアーチを使った。イタリアでは、コーベルテーブルの上に繰形を形成し、その上に手摺を形成する例が見られる[1]。

持ち送り構造

持ち送り構造 (corbelling) は、持ち送りをいくつか重ねて垂直な壁から張り出させるもので、ヴォールトの単純な形式として昔から使われてきた。例えば、新石器時代のチェンバード・ケアンは入り口上部が持ち送り構造でできている。

中世では、基本的な壁から張り出した上層や手摺を支持するのにこの技法が使われ、城を攻撃してきた者に上から物を落として攻撃するための出し狭間 (machicolation) などを形成した。その後装飾的に用いられるようになり、出し狭間としての開口部(石落とし)は無くなった。持ち送り構造で支持する上層、特に角に張り出したタレットは、スコットランドのゴシック・リヴァイヴァル建築の特徴となった。

中世の木造の家では、カンチレバーで張り出させた上階がよく見られるが、持ち送り構造と技法はよく似ている。

ギャラリー

-

同じくキルペック村の教会の2つの持ち送り。雄羊とライオンが彫られている。

-

13世紀に建造されたアイルランドのボイル修道院(Boyle Abbey)の石製持ち送り。

-

14世紀に建造されたフランスのモンマジュール修道院(Montmajour Abbey)の手摺付きの出し狭間を支持している持ち送り。

-

1600年ごろに建造されたスコットランドのニューアーク城(Newark Castle)の小塔を支持している持ち送り。

-

1626年完成のスコットランドのクレイギーヴァー城(Craigievar Castle)の持ち送り。張り出した上層の構造を支持している。

-

ケントの西ラングドン修道院(West Langdon Abbey)にある彫刻のある持ち送り。

関連項目

脚注

注釈

- ^ 例えば、スコットランドのメイズハウは新石器時代のチェンバード・ケアンとして有名。

出典

- ^ a b c d e f g h

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Corbel". Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press.

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む: Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Corbel". Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press. - ^ Die.net definition

- ^ CRSBI website: St Mary and St David, Kilpeck, Herefordshire

参考文献

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む:

Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Corbel". Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press.

この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含む:

Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Corbel". Encyclopædia Britannica (英語) (11th ed.). Cambridge University Press.- The CRSBI (Corpus of ROMANESQUE SCULPTURE in Britain and Ireland) ノルマン様式の持ち送りの例が数多くある。

- Curl, James Stevens (Paperback). A Dictionary of Architecture and Landscape Architecture (Second ed.). Oxford University Press. pp. 880 pages. ISBN 0-19-860678-8

「持ち送り」の例文・使い方・用例・文例

持ち送りと同じ種類の言葉

- 持ち送りのページへのリンク