等速ジョイント

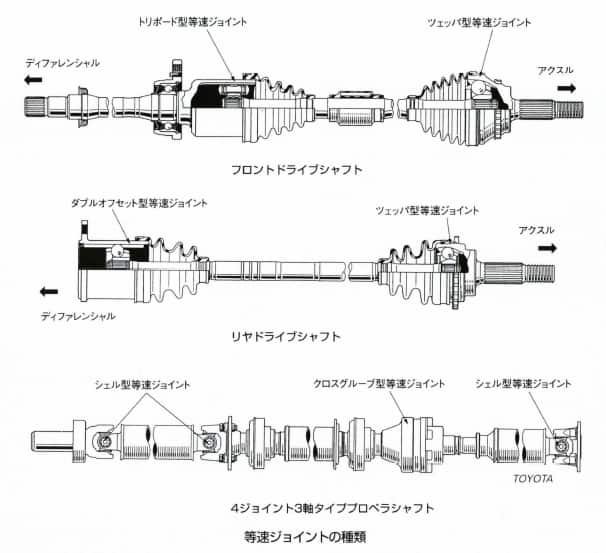

ジョイントへ入力する回転速度と、出力する回転速度が等しいジョイントをいう。十字軸ジョイントは、折れ角があると等速性がなく、回転の2次(1回転に2サイクル)の速度変動を生じる。等速性をもつジョイントの条件は、入力軸と出力軸がなす角の2等分面上に動力伝達点があることなので、それを満足するジョイントが考案され量産化されている。ダブルカルダン型ジョイントは、上記十字軸ジョイントを2つ合わせて不等速性を相殺したもので、ボールを使ったツェッパ型やクロスグルーブ型、ローラーを使ったトリボード型などが量産車で多く使用されている。軸方向に伸縮性をもたせたものも同様の型で量産され、FF車の終減速機側に使用されている。

参照 ダブルカルダンジョイント

等速ジョイント

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/31 21:44 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2022年7月)

|

等速ジョイント(とうそくジョイント、英: Constant-velocity joint)とは、入力側と出力側の速度を維持した状態で角度を自由に変化して回転力を伝達できる継手。

概要

等速ジョイントが実用化されるまでに同様の目的で使用されていた自在継手では、屈曲の角度に比して出力側の回転ムラが大きくなる欠点があり、これらを克服する目的で等速ジョイントが開発された。等速ジョイントが開発、量産化されたことにより、自動車では前輪駆動方式が増えた。2018年には最大作用角55°までが実用化された[1]。

歴史

等速ジョイントの原型であるツェッパジョイントが1930年代にハンガリーのアルフレッド H. ツェッパ(Alfred H. Rzeppa)により考案され、1956年にイギリスのハーディ・スパイサー社が(Hardy Spicer)が、インナーレース、ボールケージ、ボール、アウターレースからなる「バーフィールドジョイント」を実用化し、1959年にブリティッシュ・モーター・コーポレーション(BMC)のミニを始めとする前輪駆動車に採用され、日本国内では1963年(昭和38年)にスズキ・スズライトに採用された[2]。アメリカ合衆国のスパイサー社(Spicer Manufacturing Company)の特許を用いてフロントエンジン・リアドライブ方式では1976年に独立懸架を備えたトヨタ・マークIIで採用された。

出典

- ^ NTN:超高角高効率固定式等速ジョイント「CFJ-W」を開発 MotorFanTECH 2018年5月24日

- ^ “テクニカルレビュー No85 特集 自動車商品,電動モジュール商品 概説 等速ジョイントの歴史” (PDF). NTN株式会社. pp. 40-45 (2017年10月). 2024年5月6日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 等速ジョイントのページへのリンク