うち‐ぎぬ【打▽衣】

打衣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/28 06:42 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2024年8月)

|

打衣(うちぎぬ)とは、表地に光沢や張りをだす処理を施した衣類である。「擣衣(とうい)」と表記する場合もある。

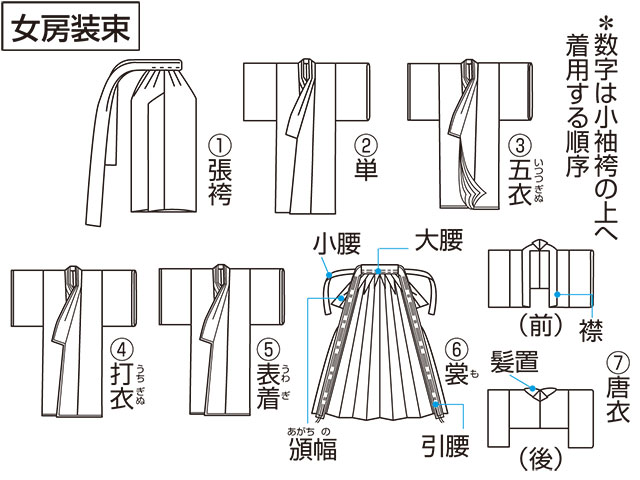

男性は衵(あこめ)に、女性は袿(うちき)に、正装時この処理をしたものを着用した。

同様の成果がある「板引」という処理が行われるようになると、主に板引方法が活用されるようになった。

技法・効果

生地に糊を付け、乾燥後に砧台(きぬただい)の上にて杵(きね)で叩き(この作業を砧打という)、糊の強張りを調整し、表面を貝殻で磨く。これにより防水効果を高めると共に生地に強い張りを出し、衣紋が整い、着用後の格好を良くする効果があった。砧打するため「打衣」であり名称の由来となっている。

関連項目

打衣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 06:08 UTC 版)

砧打(きぬたうち)をして張りや光沢をもたせた衣、正装時に表着の下に着用する。寸法は表着と同じである。紅色が多く、色合い調整の役割も果たしている。

※この「打衣」の解説は、「袿」の解説の一部です。

「打衣」を含む「袿」の記事については、「袿」の概要を参照ください。

- >> 「打衣」を含む用語の索引

- 打衣のページへのリンク