大隅源助(おおすみげんすけ? ?-1854)

大隅源助は、現存する引札(製品カタログ入りチラシ)などから、江戸から明治にかけて浅草茅町2丁目で、技術者向けに測量器具を製作して販売していたことが分かる。

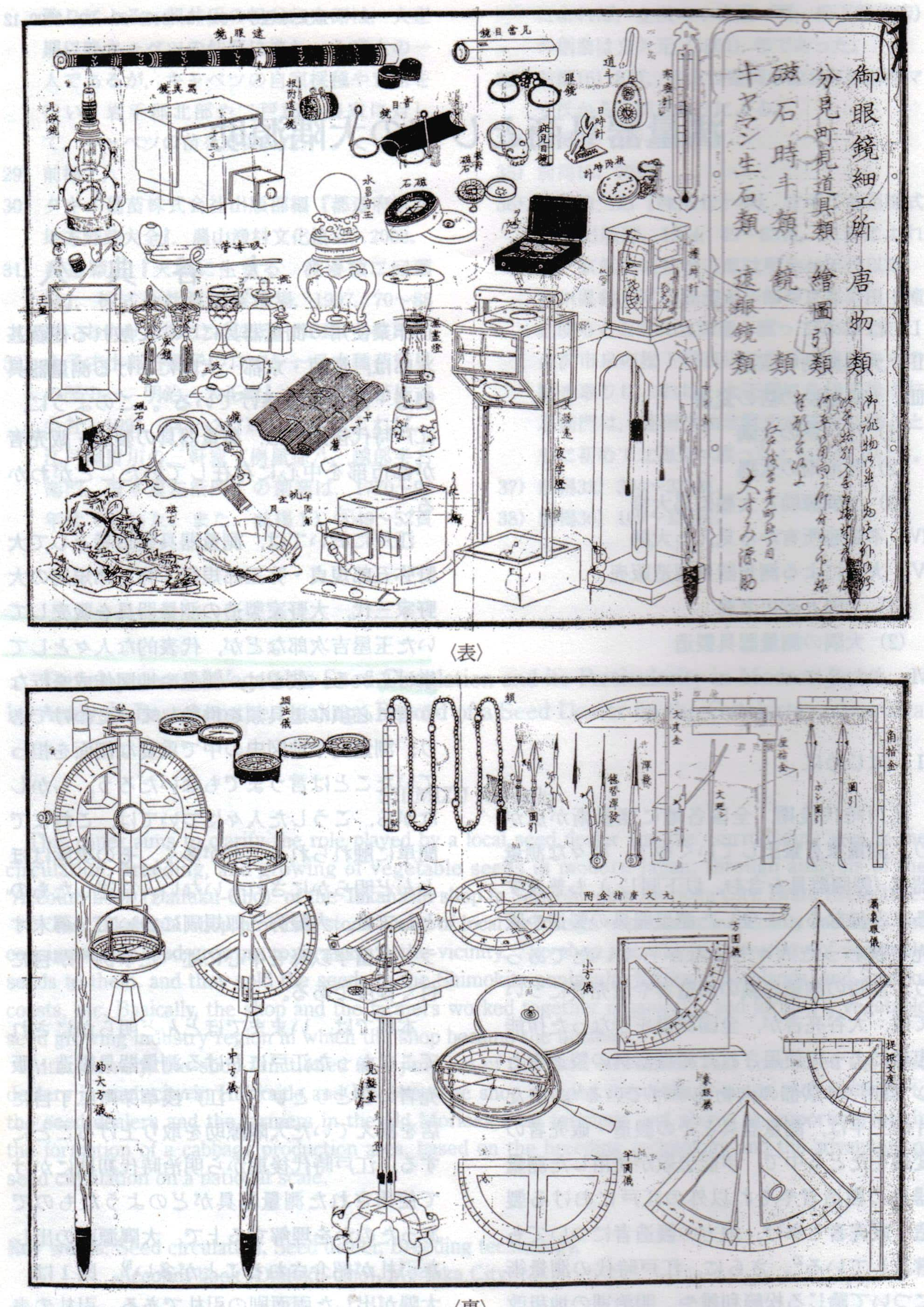

扱う商品の幅は広く、測量機器、オルゴール、望遠鏡、寒暖計、そして烏口などの製図道具も販売していた。幕末期江戸でのガラス製造者としても知られている。上野の和算家で、測量書「量地円起方成」の著者であった剣持章行(1790-1871)は、大隅源助へ羅針盤製造を依頼したという。白河の市川方静は、開発した「市川儀」(現在のトランシットといったもの)を大隅源助にその作製を依頼し販売した。また、柴田収蔵の日記には、「大隅に筆を買う」ともあるからも、地図製図に係る商品も扱っていたことがわかる(「柴田収蔵日記」安政3年10月5日)。

そしておもしろいことに、大隅源助店のあった同じ浅草茅町2丁目には、大墨但馬大掾と呼ばれる者が「御眼鏡玉類、見盤方針、夜学燈、文房具類」を扱っていた。大隅、大墨二つの店が併存していたようである。

大隅源助店は、引札(商品チラシ・カタログ)に見られるような多彩な測量機器の多くを自ら製造したのではなく、下請け職人に機器製作を依頼していた。それは、当時の大隅店だけに限ったことではなく、大墨店や両国橋西詰付近にあった玉屋店その他の測量機器販売店全般に言えることである。そこには、特定の販売店へ納入する測器師と特定の店を持たない測器師が共存していたと推測されている。詳細は不明にしろ、大隅源助が各地の技術者に販売した測量機器・製図器具は、明治維新後の地租改正などの全国測量に大きな役割を果たしたと思われる。

- 大隅源助のページへのリンク