ヒメオコゼ

ヒメオコゼ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/12 02:38 UTC 版)

| ヒメオコゼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Minous monodactylus (Bloch & Schneider, 1810) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Grey stingfish |

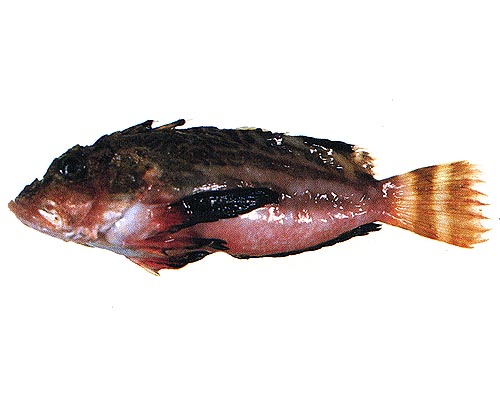

ヒメオコゼ Minous monodactylus(姫虎魚、英: Grey stingfish)は、カサゴ目フサカサゴ科に属する魚類。イザナギ[1]などともいう。

田中茂穂博士(1878-1874)による近代の命名のため「いざなぎ」等の異称が残る。

最大で全長15 cmになる[2]。日本では相模湾や新潟以南に棲息する。岩石に寄り添い、砂を掻き分けて腹部を砂中に埋めて擬態する。他のオニオコゼ亜科と同様、有毒の棘を持つ。同じヒメオコゼ属にはイトオコゼ・ヤセオコゼがある。

幼魚の生態

東インド諸島から南日本に分布。比較的に沿岸性、内湾性の小型魚であり、幼魚は2~3月と8~10月とに出現するが、10mm以下のものは後者の方が多く、前者は前年の夏のものと推測されている。出現温度は11~27.8℃。黄海から南下する冷水塊に棲息している。出現時刻は夜間に限定され、水深は40~94mほどと比較的浅い。昼間は底棲。

民俗

オコゼは姿が醜いことから醜い山の神が喜ぶ、山の神の妻や家来となるなどとされ、各地に奉納儀礼が残る。実物のほか、絵馬に描いての奉納の例もある。あまり食用にはされない。

参考文献

- ^ 小学館『日本国語大辞典』。

- ^ FishBase_Minous monodactylus

- 田中茂穂『原色日本魚類図鑑』風間書房1955年。

- 千田哲資「ヒメオコゼ及びアブオコゼ幼魚の出現水域について」「日本生態学会誌」1961年11月p224-226。

- 中坊徹次『日本産魚類検索』東海大学出版会1993年。

関連項目

固有名詞の分類

- ヒメオコゼのページへのリンク