薔薇戦争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/27 02:30 UTC 版)

背景

百年戦争とランカスター朝の成立

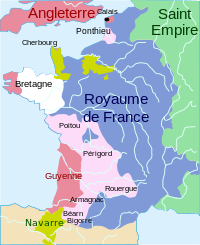

1330年代のスコットランド政策を巡ってのフランス王フィリップ6世とイングランド王エドワード3世との対立が百年戦争の発端となった[11]。当時のイングランド王は大陸に領地を有するアキテーヌ公を兼ねており、フランス王の封臣としての立場でもあった。フィリップ6世がエドワード3世の封臣礼の不備を理由にアキテーヌ領の没収を宣言すると、エドワード3世はヴァロワ家のフィリップ6世の即位の不法性を申し立て[12]、1340年に自ら「フランス王」を宣言してフィリップ6世と開戦した[11]。エドワード3世と有能な将帥であるエドワード黒太子はクレシーの戦い(1346年)とポワティエの戦い(1356年)でフランス軍に大勝して戦局を有利に進めた。1360年のブレティニー・カレー条約で王位請求権放棄の見返りに旧アンジュー王領の回復とカレー、ポンティユー、ギーヌの割譲をフランス王に呑ませることに成功する。だが、その後、国内では反乱が起こり、黒太子が病に倒れたことで戦況も不利になり、カレー、ボルドーを残して征服した領域のほとんどを失ってしまう[13]。

薔薇戦争につながる「大貴族間の抗争」はエドワード3世によって種をまかれた。エドワード3世と王妃フィリッパ・オブ・エノーは13人の子をもうけており、成人した男子は5人である。エドワード3世は彼らをイングランド貴族の女子相続人と娶わせ、クラレンス、ランカスター、ヨークそしてグロスターといったイングランド初の公爵家を創設させた。これら公爵家の子孫たちは、最終的には国王位を巡って相争うようになる[14]。

1377年にエドワード3世は死去し、王位はその前年に没したエドワード黒太子の子でわずか9歳のリチャード2世が継承した。エドワード3世の子で初代クラレンス公ライオネル・オブ・アントワープもまた後を追って死去しており、娘のフィリッパが残され、リチャード2世の王位継承権者(推定相続人)となった。フィリッパは第3代マーチ伯エドマンド・モーティマーと結婚した。1381年にエドマンドとフィリッパは相次いで死去した。子のないリチャード2世は彼らの息子の第4代マーチ伯ロジャー・モーティマーを王位継承者に指名したが、ロジャーは1398年に死去してしまい、第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーが残された。黒太子の系統が断絶した際には長男子相続権法に基づけばライオネル・オブ・アントワープの子孫である第5代マーチ伯が王位を継承するべきであった。だが、実際にはそうはならず、このことが薔薇戦争の決定的な要因となった[15]。

百年戦争に苦戦していたリチャード2世は、ワット・タイラーの乱をはじめとする頻発する民衆反乱に悩まされ[16]、国費の浪費と寵臣政治が議会から批判を受けた[17]。1399年に叔父のランカスター公ジョン・オブ・ゴーントが死去すると、リチャード2世はジョン・オブ・ゴーントの嫡子ヘンリー・ボリングブルックを領地没収と国外追放に処した[18]。ボリングブルックは帰国し、当初はランカスター公位の回復を主張していた。多くの貴族が彼を支持するようになると、彼はリチャード2世を廃位してヘンリー4世として即位し、ここにランカスター朝が成立した[18]。若年のエドマンド・モーティマーの王位継承権を支持する貴族はいなかった。しかし即位から数年がたつと、ヘンリー4世はウェールズ、チェシャーそしてノーサンバーランドでの反乱に直面することになり、これらの反乱は第5代マーチ伯エドマンド・モーティマーの王位継承を大義名分に利用した[19]。これらの反乱は、幾らかの困難を伴いながらも鎮圧された。

1413年、ヘンリー4世が死去するとヘンリー5世が王位を継承した。果断な性格であったヘンリー5世は、国内が安定していたことから中断していた百年戦争を再開すると、1415年自ら兵を率いてフランスへ侵攻し、アジャンクールの戦いにおいてフランス諸侯の連合軍を打ち破った。そして1420年、フランスとトロワ条約を結び、ヘンリー5世の子孫によるフランス王位継承権を認めさせた[20]。

ヘンリー5世の9年間の治世ではサウサンプトンの陰謀事件が起こっており、エドワード3世の第4子エドマンド・オブ・ラングリーの子であるケンブリッジ伯リチャード・オブ・コニスバラがアジャンクールの戦いに先立つ1415年に反逆罪で処刑されている[21]。ケンブリッジ伯の妻で王位継承権を有するアン・モーティマー(ライオネル・オブ・アントワープの曾孫でロジャー・モーティマーの娘)は1411年に死去している。アンの弟の第5代マーチ伯はヘンリー5世に忠実であり、1425年に子を残さずに死去しており、その王位継承権と称号はアンの子孫に相続された。

ケンブリッジ伯とアン・モーティマーの子のリチャードは父が処刑された時には4歳であった。ケンブリッジ伯は私権を剥奪されたが、後にヘンリー4世はアジャンクールの戦いで戦死したケンブリッジ伯の兄のヨーク公エドワードの称号と領地をリチャードに相続させている。ヘンリー5世には3人の弟がおり、彼自身も壮健で結婚もしており、ランカスター家の王位は揺るがぬものと見られていた。

ヘンリー6世の治世

作者不明、1620年頃。

穏和な性格で信仰心が篤く王者よりも聖人たる人物だったと言われる[22]。治世中に幾度か精神錯乱を起こしており、大貴族たちの権力闘争を招いた。

1422年8月31日にヘンリー5世が急死し、即位した一人息子ヘンリー6世はわずか生後9ヶ月だった。その2ヵ月後にフランス王シャルル6世も死去しており、トロワ条約に従えばフランス王位はヘンリー6世のものとなるが、王太子シャルル(シャルル7世)を擁するアルマニャック派はこれを容認しなかった。

ヘンリー6世にはベッドフォード公ジョンとグロスター公ハンフリーの2人の叔父がおり、年長のベッドフォード公が護国卿(摂政)となり、ベッドフォード公がイングランド不在時はグロスター公がその役割を果たすことになった。だが、グロスター公とランカスター家傍系のウィンチェスター司教ヘンリー・ボーフォート、サフォーク伯ウィリアム・ド・ラ・ポールとが反目するようになった[23]。

1429年、ジャンヌ・ダルクの活躍によってアルマニャック派がオルレアンを解放し、シャルル7世はランスでフランス国王の戴冠式を挙行した。イングランド側もパリを一時的に確保して1431年にヘンリー6世のフランス国王戴冠式を挙行するが[24]、1435年のアラスの和約で同盟者であったブルゴーニュ公フィリップ3世(善良公)がシャルル7世と講和し、イングランドにとって情勢は不利になった[25]。

ベッドフォード公が1435年に死去すると、ヘンリー6世は権力争いが絶えない評議員や顧問官に囲まれることとなった。グロスター公は護国卿の地位を求め、この目的を遂げるべく意図的に庶民の人気を得ようと画策したが[26]、枢機卿ヘンリー・ボーフォートやサフォーク伯の抵抗を受けた。

Martial d'Auvergne画、15世紀。

サフォーク伯はフランス国王との和平政策を推進し、シャルル7世の王妃マリーの姪にあたるアンジュー公ルネの公女マルグリット(マーガレット)とヘンリー6世との結婚を取り決めた[27]。1445年に結婚式が執り行われたが、この和平にはメーヌの割譲が含まれており、イングランド国内では大変に不評だった[28]。1447年、サフォーク侯[n 3]は和平に反対するグロスター公ハンフリーを反逆罪で逮捕し、その5日後にグロスター公はベリー・セント・エドマンズの牢獄で死去した[29]。

グロスター公を死に追いやったことで逆にサフォーク公[n 3]の立場が悪くなり、今度はフランスとの和議を破棄して攻撃を行うが、失敗してフランスの領土のほとんどを喪失してしまう[30]。1450年にサフォーク公は失脚し、国外追放の途上で殺害された[31]。

代わってサマセット公エドムンド・ボーフォートが和平派の中心人物となった[32]。一方、1446年まで「フランスおよびノルマンディーの総督」職に就いていたヨーク公リチャード(グロスター公の死により第一王位継承権者となった)が主戦派の中心となり[33]、宮廷とりわけサマセット公を対仏戦において資金と兵士の供給を滞らせたと激しく非難した[34]。

1450年、ケントにおいて民衆暴動が発生した(ジャック・ケイドの反乱)。ヨーク公の従弟を自称するケイドに率いられた一揆軍は政治的要求を掲げてロンドンに向かい、政府軍と衝突するがこれを打ち負かしてロンドンの一部を占拠し、ケント州長官と廷臣1名を殺害した[35]。政府が赦免状を出したことによって暴徒は四散したが、ケイドを含む幾人かが処刑された[36]。

1452年、アイルランド総督に左遷されていたヨーク公リチャードがイングランドに帰還し、サマセット公の排除と政府の改革を求めてロンドンへと進軍した。この時点では彼の大胆な行動に与する貴族は僅かであり[37]、ブラックヒースでヘンリー6世と会見するが欺かれて拘禁された[38]。彼は1452年から1453年にかけて投獄されるが[39]、恩赦により釈放されている[40]。

A Chronicle of England,1864年

宮廷での不協和音は国内全土にも反映されるようになり、貴族たちは私闘を繰り広げ、国王の権威や宮廷法に対する不服従を示すようになった。北東部でのパーシー家とネヴィル家の争いはこの時代の典型的な私闘で[41]、他の貴族たちも制約を受けることなくこれを行った。多くの場合は、それらは古くからの貴族とヘンリー4世以降に台頭するようになった新興貴族間で戦われた。古くからノーサンバーランド伯の地位を有するパーシー家とこれに比べると成り上がりのネヴィル家との争いはこのパターンであり、これ以外ではコーンウォールとデヴォンで行われたコートネイ家とボンヴィル家の私闘がある[42]。

フランスではシャルル7世がイングランド軍を追い詰め、1453年10月19日、イングランド軍最後の拠点であったボルドーを攻め落した。その後イングランド勢力による反撃が試みられたが、小競り合い程度であることから、これをもって百年戦争は終結したと見做されている[43][11]。

1453年8月にヘンリー6世は最初の発作に見舞われて精神錯乱に陥り、王子(エドワード・オブ・ウェストミンスター)の誕生さえ認識できない有様となった[44]。マーガレット王妃は自らを摂政にするよう要求したが容れられず、貴族院の指名によりヨーク公が護国卿に任命された[45]。彼はすぐにこの権力を大胆に行使し、サマセット公を投獄するとともにパーシー家のノーサンバーランド伯(ヘンリー6世の支持者)と私闘を行っていた彼の同盟者ネヴィル家(義理の兄弟のソールズベリー伯、その息子のウォリック伯)を支援した[46]。

1455年にヘンリー6世が回復すると、ヨーク公の政策は覆され、サマセット公が復帰した[47]。マーガレット王妃はヨーク公に対抗する党派を構築して、彼の影響力を奪う陰謀を画策した[48]。次第に追い詰められていったヨーク公とその一党は、身を守るために武力をもって対抗することを決意する[40]。

大貴族と軍隊

| 主な地域と都市 | |

|---|---|

15世紀のイングランドは神授権を主張し、民衆からは神に指示され導かれる「聖別された君侯」と信じられていた国王に統治されていた[49]。王権の主なる機能は敵から民衆を守ること、公正に統治すること、そして法を維持執行することであった[49]。このような社会での主権者の性格は自らの安全確保と臣下の安寧に依拠するがために肝要であった[50]。統治と君臨によって国王は強大な権力を振るうが、300万人の国民を擁する政府の複雑性は政府機関の数が増すとともに臣下への権限の委任の増加を導いた[50]。

王位継承法は明確なものではなかったが、一般的には年長の子とその相続人に継承させる長男子相続権の規則が適用されていた。12世紀の女君主マティルダの短い治世から、1399年のリチャード2世の廃位までの時期はプランタジネット朝には多数の男系継承者が存在していたためにこの長男子相続権でも問題が生じなかった[51]。しかし、1399年から15世紀の末には、法学者ジョン・フォーテスキューの1460年代の著作が言うところの、「強大化しすぎた臣下」の台頭により、王位は抗争の的となった[52]。この時代は王位請求者、もしくはその黒幕とならんとの野心を持つ、強大な大貴族があまりにも多くいた[52]。この結果、新たなそして不穏な要素が王位継承の決定に加わることになり、権力に対する恣意の横行となった[52]。

国土の防衛はとりわけ重要であり、イングランド国民の多くが軍事的成功に重きを置いていた。それ故に国王は有能な戦士と見なされねばならなかった。薔薇戦争の名で知られる一連の内戦の決定的な要因は、国王自身は常備軍を有していなかったことである。国王は必要な際に自らを守る兵の動員を貴族たちに依存しており、そのため、もしも刺激させればその兵力を国王に向けかねない、貴族やジェントリ(郷紳)との関係を良好に保つことが不可欠であった。このことは国王が、大貴族間の権力闘争(とりわけ、王国の安定を脅かしかねないもの)を抑止する責務にもつながっている[50]。

薔薇戦争は主に大土地所有の大貴族の間で行われた。彼らは王族たる公爵、比較的少数の侯爵や伯爵、多数の男爵と騎士、そして土着のジェントリたちであった[53]。彼らは広大な私有地を持つ一方で、投資や貿易によって財産を増やし、政略結婚によって政治的影響力を拡大していた[51]。彼らは封建的な

前世紀の戦争の経験から、弓兵に対する騎兵突撃が極めて危険なことが分かり、騎兵(装甲兵)たちはほとんどの場合、徒歩で戦った[56]。しかしこれはしばしば言われるが、貴族の方が兵士よりも危険が大きかった。ブルゴーニュ人の観察者フィリップ・ド・コミュンヌは、エドワード4世が戦場で勝利を決した際に「兵士は逃がしてやれ、だが貴族は容赦するな」と命じていたと伝えている[57]。

注釈

- ^ a b 紋章ではなく使用人のお仕着せ(定服)やスタンダード(軍旗)に用いるシンボル。森(2000),p.274.

- ^ 対外平和主義のヘンリー6世は和平派と立場が一致しやすく、ヨーク公と対立するサフォーク公やサマセット公の影響力が増すことになった。青山他(1991),p.418-419.

- ^ a b サフォーク伯ウィリアム・ドゥ・ラ・ポールは1444年に侯爵、1448年には公爵に昇進している。

- ^ a b 「キングメーカー」の異名は同時代のものではなく、半世紀後のジョン・メージャーの『大英国史』(1521年)が初出である。森(2000),pp.275-276.

- ^ ワイズ(2001)(p.13.)による。両軍の兵力および犠牲者数は資料によって差異がある。

- ^ ウォリック伯はエドワード4世は母セシリー・ネヴィルの不義密通による私生児であり、クラレンス公こそがヨーク公リチャードの正統な血筋であるとの噂を流していた。この醜聞話はリチャード3世の簒奪時にも利用された。

Vanora Bennett. “Was King Edward IV illegitimate?”. 2012年6月28日閲覧。 - ^ ヘンリー5世の死後にキャサリン・オブ・ヴァロワ(ヘンリー6世の母)とオウエン・テューダーが秘密結婚をして3男1女が生まれた。石井(2006),pp.12-13.

- ^ ヘンリー6世在位時の16家の大貴族のうち、無傷だったのはアランデル伯家とウェストモーランド伯家の2家のみだった。ワイズ(2001),pp.4-5.

- ^ 1590年代後半につくられた『リチャード二世』、『ヘンリー四世 第1部』、『ヘンリー四世 第2部』、『ヘンリー五世』は「第2・四部作」と呼ばれている。シェイクスピア大事典(2002),p.25,28.

出典

- ^ a b ワイズ(2001),p.19.

- ^ a b c 指(2002),p.39;ワイズ(2001),p.5;森(2000),pp.275-276;青山(1991),p.447.

- ^ 森(2000),p.274.

- ^ 指(2002),p.39;ワイズ(2001),p.5.

- ^ Weir(1998), pp.9–10.

- ^ a b 指(2002),p.45.

- ^ 森(2000),p.307.

- ^ 森(2000),p.322,326.

- ^ a b ワイズ(2001),p.5.

- ^ 青山他(1991),p.445,466.

- ^ a b c 堀越孝一. “百年戦争- Yahoo!百科事典”. 日本大百科全書(小学館). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月23日閲覧。

- ^ 川北他(1998),p.97.

- ^ 川北他(1998),p.101.

- ^ Weir(1998), p.23.

- ^ Weir(1998), p.24.

- ^ ブリッグズ(2004),pp.136-140;川北他(1998),pp.107-109.

- ^ 富沢霊岸. “リチャード(2世)- Yahoo!百科事典”. 日本大百科全書(小学館). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。

- ^ a b 川北他(1998),p.113.

- ^ 川北他(1998),pp.113-114.

- ^ 松垣裕. “トロア条約- Yahoo!百科事典”. 日本大百科全書(小学館). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。

- ^ 川北他(1998),p.118.

- ^ 鈴木(1994),p.110.

- ^ キング(2006),p.341;森(2000),pp.248-249;青山他(1991),p.418.

- ^ キング(2006),pp.337-338.

- ^ キング(2006),pp.338-339;青山他(1991),p.424.

- ^ Royle(2009), pp.160–161.

- ^ キング(2006),pp.344-345.

- ^ キング(2006),p.346.

- ^ キング(2006),pp.346-347;森(2000),p.253.

- ^ キング(2006),p.347;青山他(1991),p.426-427.

- ^ キング(2006),p.348;青山他(1991),p.428.

- ^ キング(2006),pp.350-531.

- ^ キング(2006),p.350.

- ^ 青山他(1991),p.419.

- ^ ブリッグズ(2004),pp.144-146;青山他(1991),p.429.

- ^ Rowse(1966), pp.123–124.

- ^ 青山他(1991),p.432.

- ^ 富沢(1988),p.233.

- ^ Rowse(1966), p.125.

- ^ a b c d “Encyclopædia Britannica (11 ed.)VOLUME XXVIII. "YORK,RICHARD"”. p. 926-927. 2012年6月23日閲覧。

- ^ 海保(1999),pp.64-65.

- ^ Royle(2009), pp.207–208

- ^ 川北他(1998),p.125.

- ^ キング(2006),p.352;川北他(1998),p.126;鈴木(1994),p.110.

- ^ キング(2006),p.352;川北他(1998),p.126.

- ^ キング(2006),pp.353-354.

- ^ キング(2006),p.354.

- ^ 富沢(1988),p.224.

- ^ a b Weir(1998), p.5.

- ^ a b c Weir(1998), p.6.

- ^ a b c d e Weir(1998), p.9.

- ^ a b c Weir(1998), p.7.

- ^ Weir(1998), p.8.

- ^ グラヴェット(2002),p.58,64.

- ^ 今井他(1990),pp.13-14.

- ^ グラヴェット(2002),pp.77-81

- ^ Wise & Embleton (1983), pp.3-4.

- ^ キング(2006),p.355;ワイズ(2001),p.9.

- ^ ブリッグズ(2004),p.147.

- ^ a b ワイズ(2001),p.9.

- ^ Farquhar(2001),p.131.

- ^ キング(2006),p.355.

- ^ Rowse(1966), p.136

- ^ a b 青山他(1991),p.433.

- ^ a b Rowse(1966), p.138

- ^ キング(2006),p.356.

- ^ a b c d e “Encyclopædia Britannica (11 ed.)VOLUME XXVIII. "WARWICK,RICHARD NEVILLE"”. p. 339-340. 2012年6月23日閲覧。

- ^ キング(2006),p.356;Royle(2009), pp.239–240;Rowse(1966), p.139.

- ^ 青山他(1991),p.434.

- ^ キング(2006),p.358;青山他(1991),p.434.

- ^ 青山他(1991),pp.434-435.

- ^ Rowse(1966), p.140

- ^ a b c d ワイズ(2001),p.10.

- ^ 青山他(1991),p.435.

- ^ 青山他(1991),pp.435-436.

- ^ キング(2006),p.358;青山他(1991),p.435;川北他(1998),p.127.

- ^ 青山他(1991),p.436.

- ^ 森(2000),p.260.

- ^ a b ワイズ(2001),p.12;青山他(1991),p.436.

- ^ グラヴェット(2002),p.140;ワイズ(2001),p.10.

- ^ グラヴェット(2002),p.55;ワイズ(2001),p.11.

- ^ キング(2006),p.360;鈴木(1994),p.111.

- ^ a b Hicks(2003),p.37.

- ^ a b c ワイズ(2001),p.12.

- ^ 川北他(1998),p.128;ワイズ(2001),p.12;青山他(1991),p.436.

- ^ a b 青山他(1991),p.437.

- ^ 川北他(1998),p.128;青山他(1991),p.437.

- ^ ワイズ(2001),p.13.

- ^ a b c ワイズ(2001),p.14.

- ^ a b c d e f g h ワイズ(2001),p.15.

- ^ Rowse(1966), pp.155–156.

- ^ キング(2006),p.362.

- ^ 青山他(1991),p.438.

- ^ 川北(1998),p.130;青山他(1991),pp.438-439.

- ^ キング(2006),pp.363-364;青山他(1991),p.439.

- ^ キング(2006),p.364;川北他(1998),p.131;青山他(1991,p.439.

- ^ 青山他(1991,p.439.

- ^ ワイズ(2001),p.15;川北他(1998),p.131.

- ^ Rowse(1966), p.162

- ^ Baldwin(2002), p.43

- ^ 川北他(1998),p.131.

- ^ 富沢(1988),p.229.

- ^ 森(2000),p.259.

- ^ 森(2000),p.285.

- ^ a b c d e f g h ワイズ(2001),p.16.

- ^ Hicks(2003),p.45.

- ^ “Encyclopædia Britannica (11 ed.)VOLUME XXVII. "MARGARET OF ANJOU"”. p. 702-703. 2012年6月28日閲覧。

- ^ 石井(2006),pP.19-20;森(2000),p.262.

- ^ 指(2002),p.42;森(2000),pp.297-299.

- ^ Baldwin(2002), p.56

- ^ キング(2006),pp.368-369;青山他(1991),p.440.

- ^ 青山他(1991),p.440;海保(1999),pp.70-71.

- ^ 石原(2011),pp.6-10

- ^ 川北他(1998),p.132;青山他(1991),p.440.

- ^ 石原(2011),pp.11-12

- ^ 石原(2011),pp.12-14.

- ^ Rowse(1966), p.186.

- ^ 森(2000),p.295-296.

- ^ キング(2006),p.370.

- ^ 川北他(1998),p.135.

- ^ キング(2006),p.371.

- ^ 森(2000),p.293.

- ^ 森(2000),pP.293-294;青山他(1991),p.442.

- ^ 永井(2011),p.22;指(2002),p.42;青山他(1991),p.443.

- ^ 森(2000),pp.304-306.

- ^ 永井(2011),pp.13-14.

- ^ a b 森(2000),p.320.

- ^ キング(2006),p.372.

- ^ Rowse(1966), p.199

- ^ 川北他(1998),p.134.

- ^ Rowse(1966), p.212.

- ^ グラヴェット(2002),p.145;キング(1996),p.372.

- ^ 今井他(1990),p.3.

- ^ キング(2006),p.372;鈴木(1994),p.110.

- ^ 永井(2011),p.14;今井他(1990),p.4.

- ^ 今井他(1990),p.4.

- ^ a b c 今井他(1990),p.6.

- ^ a b ワイズ(2001),p.19.

- ^ Hicks(2003),p.49.

- ^ ワイズ(2001),p.19;今井他(1990),p.6.

- ^ 森(2000),p.328.

- ^ 永井(2011),p.15;ワイズ(2001),pp.19-21;今井他(1990),pp.6-7.

- ^ ワイズ(2001),p.20;今井他(1990),p.7.

- ^ 今井他(1990),p.7.

- ^ ワイズ(2001),pp.21-22.

- ^ 永井(2011),p.15-16;今井他(1990),pp.7-8.

- ^ 森(2000),p.305.

- ^ ブリッグズ(2004),p.147;指(2002),p.39;ワイズ(2001),p.4.

- ^ ワイズ(2001),pp.3-4;森(2000),p.317.

- ^ a b c ワイズ(2001),p.4.

- ^ a b Hicks(2003),p.14.

- ^ 今井他(1990),p.13.

- ^ a b 今井他(1990),p.14.

- ^ 海保(1999),pp.71-72.

- ^ 今井他(1990),p.20.

- ^ 今井他(1990),p.19.

- ^ 永井(2011),p.17;今井他(1990),pp.20-21.

- ^ 川北他(1998),p.141.

- ^ 永井(2011),pp.16-17;川北他(1998),p.141,143.

- ^ 富沢霊岸. “イギリス史 - 絶対王政と市民革命/1.チューダー朝の成立- Yahoo!百科事典”. 日本大百科全書(小学館). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月28日閲覧。

- ^ 田中浩. “絶対主義/1.イギリスの絶対主義- Yahoo!百科事典”. 日本大百科全書(小学館). 2013年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月2日閲覧。

- ^ a b c d シェイクスピア大事典(2002),p.25.

- ^ シェイクスピア大事典(2002),p.25,28.

- ^ シェイクスピア大事典(2002),p.28,30,33.

- ^ シェイクスピア大事典(2002),p.29.

- ^ シェイクスピア大事典(2002),pp.29-30,31,33;大山(1966),pp.414-415.

- ^ シェイクスピア大事典(2002),p.35;大山(1966),pp.416-417.

- ^ Shakespeare and the players

- ^ a b Explications de Peter Hall et John Barton

- ^ The royal Shakespeare company The Wars of the Roses

- ^ The royal Shakespeare company The War of the Roses

- ^ BBC Shakespeare collection, BBC édition, 14/11/2005. VO anglaise sans sous titrages français. Ref. BBCDVD1767 Cette série a été diffusée sur fr:France 3 au milieu des fr:années 1980 (Diffusion de Henri VI sur fr:France 3 en nov. 1984 ; source : fr:Le Nouvel Observateur du 09/11/1984, p.23)

- ^ “商品詳細|白薔薇の女王(下)”. メディアファクトリー. 2012年7月1日閲覧。

薔薇戦争と同じ種類の言葉

- 薔薇戦争のページへのリンク