再生回路

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/02 21:45 UTC 版)

発明の歴史

再生回路は、1912〜1913年頃のほぼ同じ時期に多くのエンジニアにより考案された。

アメリカでは、コロンビア大学を卒業したばかりのアームストロングが1913年10月19日に、また同じ日にゼネラル・エレクトリックの有名な科学者アーヴィング・ラングミュアが特許申請を行い[52][53]、ドイツのテレフンケン社のエンジニアのマイスナー(Alexander Meißner)も1914年3月16日に再生回路の特許申請を行った[54]。当時オーディオン(audion)の名前で呼ばれていた三極管の発明者であるリー・ド・フォレストは、1914年3月20日に再生検波回路であるウルトラオーディオン(ultra-audion)の特許を申請した[52][53][54]。これらのうち、アームストロングの再生検波回路の申請のみが認められ1914年10月6日に特許(米国特許番号1113149)として成立した[55]。

ドイツでは、1913年4月にテレフンケン社のマイスナーによる正帰還を用いた真空管式の発振回路が特許になり(ドイツ特許番号291604)[56]、再生式の高周波増幅回路と検波回路とを組み合わせた受信回路が1913年7月に特許(ドイツ特許番号290256)として成立している[57]。これらはアメリカでのアームストロングらの特許申請より早い。 ロンドンにあったグリエルモ・マルコーニの関連会社が出版した1923年度版イヤーブックでは、ベルリンのマイスナーが1913年に再生回路を発明したと記載されている[58]。

イギリスでは、マルコーニ無線電信会社エンジニアのフランクリン(C. S. Franklin)がマイスナーと同様の受信回路で1914年6月に特許(英国特許番号13636/13、1913年6月申請)を取得し [52][58][59]、同じマルコーニ無線電信会社の有名な研究者で後のアームストロングのスーパーヘテロダイン方式の発明にも関係するラウンド(H.J Round)も同じような特許(英国特許番号28413/13、1913年12月申請)を1914年12月に取得している [60] [61]。

マイスナーはこれらの特許に対抗するため、イギリスで再生検波回路と発振回路を含む広範囲の特許(英国特許番号252/14)を1914年1月に申請し1915年8月に取得した[58][62]。

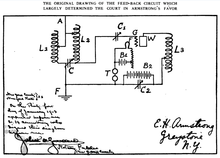

先発明主義をとっていたアメリカでは、1914年のアームストロングによる特許成立以降、ド・フォレストとアームストロングとの間で発明者を巡る長い特許訴訟が続くことになる。この特許訴訟は1934年まで続き、ド・フォレストとアームストロングとは法廷で13回争った[63]。最終的に合衆国最高裁判所の判決によりド・フォレスト側が勝訴した[54]。そのためアメリカでの法律上の再生回路の発明者はド・フォレストである[63]。 しかし当時のアメリカの無線技術者は、この合衆国最高裁判所の判決にもかかわらず、アームストロングを支持した[64]。現在の書籍でも、アームストロングが再生回路を発明 / 発見したとしているものが多い [65]。

再生回路の発明以前

再生回路や発振回路の技術のベースになる正帰還のアイデア自体は三極管が発明される前から知られていた。当時使われていた電話機の受話器と送話器を近づけた時の反応から、1890年にヒバード(A. S. Hibbard)が「ハミングテレフォン」(Humming Telephone)の現象を発見した。これは今日のハウリングに相当するものである。電話機のカーボン式の送話器と電池とを接続し、その電気出力をトランスを通し受話器に戻して、送話器と受話器を近づけると音が鳴るもので [66] [67]、帰還現象により起こる。1908年には現象の理論的な解析が行われ[67]、またコペンハーゲンのラーセン教授が直流を交流に変換するのにこの原理を利用している[66]。当時の電話利用者にはよく知られた現象だった[67]。

後のド・フォレストとアームストロングとの間の再生回路に関する特許訴訟では、帰還回路を用いた「継続的な電気振動を発生させる手段」をどちらが先に発明したかが重要な争点となるが[63]、帰還回路による電気振動の発生は三極管の発明以前から知られていた[66]。

また、三極管自体も特定の条件を整えれば容易に発振する特性を持っていた[66]。初期の三極管研究が行われていた時代、音声周波数での発振(ハウリング)はごく一般的な現象だった。非常に厄介な現象で、回路のパラメータ(例えばヒーター電圧)をわずかに変化させるだけで音が消えたり音調が変ったりした。当時この現象は「カナリア」(Canaries)と呼ばれていた[68]。三極管が発明された当時のAIEE(American Institute of Electrical Engineers)でのスピーチで、ド・フォレスト自身もこのような現象の報告を行っている[69]。高周波でもゲインを上げると三極管は容易に発振してしまう。三極管による安定した高周波増幅が行えるようになるのは真空管の各電極間寄生容量による影響をキャンセルする中和回路などの技術が発明されてからである。

三極管の発明以前の発振や増幅に関係するものとして、1895年頃のアーク放電の研究から発見された負性抵抗がある[70]。これは抵抗値が見掛け上マイナスになるような素子や回路で、同調回路と接続すれば同調回路自体の抵抗を打ち消すことができ、三極管などを使用せずに発振や増幅を行うことができる。

アーク放電による負性抵抗を用いた高周波発振器はデンマークの技術者ヴォルデマール・ポールセンにより改良され1907年頃から無線送信機に利用された[71]。また水銀灯の持つ負性抵抗が電話用の増幅器に使えることが発見され電話の中継装置に使われた[71]。

有名な発明家で多くの無線研究を行ったニコラ・テスラは1899年頃コロラドスプリングスの研究所で様々な研究を行うが、その中の一つにコヒーラ検波器を用いた高感度のVLF帯受信機がある。ニコラ・テスラの研究者は、この受信機がコヒーラの持つ負性抵抗を利用し再生回路のような動作をしていたと主張している[72]。

金属粉を絶縁容器に納めたコヒーラは強い高周波信号を加えると導通する性質を持ち、検波器として使われていた。しかし個々の金属粉表面の酸化被膜は半導体のようにも動作するため、微弱な高周波信号に対しては多数の点接触ダイオードを組み合わせたような非線形な特性も示す。加える高周波バイアスのレベルによりこの特性が変化し、負性抵抗素子としての特性を示すようになる[72]。テスラの受信機はスパークギャップ式の高周波発生回路とコヒーラとを組み合わせて再生回路のような動作を行わせ、50 μVから500 μV程度の微弱な高周波パルスを検出できたと言われる[72]。これは当時の受信機としては非常に高感度で、再び同じような性能が得られるのは真空管式の再生回路が発明されてからである[72]。

1906-1907年にド・フォレストは三極管を発明した。これは当時オーディオンとよばれた。これはジョン・フレミングが発明した二極管を改良したもので、1906年11月頃アイデアを思いつき1907年1月29日に特許申請をおこなった(米国特許番号879532)[73]。このすこし前に副社長だった会社が破産し、最初の妻とも離婚したばかりのド・フォレストは、再び富と名声を得るため、申請の数か月後にはオーディオンや他の無線装置を販売するド・フォレスト無線電話会社(De Forest Radio Telephone Company)を作った。しかし製品はほとんど売れず、会社は1911年に倒産した[63]。司法省はド・フォレストらを詐欺の疑いで告訴した。検察官は会社の唯一の資産が「ド・フォレストが発明したオーディオンと呼ばれる白熱灯のような奇妙な装置だけで、その価値の無いことが証明された」と発言した[63]。

この当時、オーディオンは増幅素子ではなく高周波信号の検波器と考えられていた。高価(5ドルから8ドル程度)だったにもかかわらず単純で安価な鉱石検波器よりわずかに感度が良いだけだったため、ほとんど売れなかった[69]。ド・フォレストはオーディオンに増幅機能があると主張していたが、この頃の三極管の動作と性能は二極管と大差がなかった[69]。動作も非常に不安定だった。ド・フォレストの当時のアシスタントはオーディオンを「通常の無線オペレータが使用するには信頼性が低すぎ、複雑すぎる」としている[69]。また、オーディオンは1910年(明治43年)頃に日本にも輸入され電気試験所で試験が行われたが、動作が不安定ですぐには実用にならないと判断されている[74]。

発明したド・フォレスト自身も三極管の動作原理を十分理解しておらず、管内に封入したガスがイオン化することで動作すると考えていたため[75]、特性の不安定さはなかなか改善されなかった。三極管の動作が安定するのは、ラングミュアなどの科学者により動作原理が正しく理解され高真空度の三極管が作られるようになった1913年頃からである。

そのためオーディオンには、一部の研究者や当時のアームストロングのような無線実験を行うアマチュア以外、大きな関心を持たなかった[69]。

再生回路の発明

三極管を用いた再生回路を含む増幅回路や発振回路の研究や発明は、皮肉にも、ド・フォレストの会社が倒産した1911年頃から盛んになった。研究や発明は多くの国、多くの研究者の間でほぼ同時に並行して行われた。

例えば、オーストリア人のリーベン(Robert von Lieben)、ライス(Eugen Reisz)およびストラウス(Siegmund Strauss)はリーベン管と呼ばれる水銀蒸気入り三極管[注釈 1]を開発し、1911年にフランスで三極管を使った増幅器の特許(フランス特許番号13,726)を取得している[76]。この特許には高周波信号の増幅や2段構成の増幅器も含まれていた[76]。さらに、ストラウスはこの三極管を用いた発振回路の特許を1912年12月12日にオーストリアで申請した[77]。この発明はさほど重要とは判断されず、特許の申請はオーストリアでしか行われなかった。そのためストラウスの発明が広く知られることはなかった。

リーベンらはドイツの会社と交渉を行い、1912年の初め頃にはテレフンケンやシーメンス、AEGなどいくつかの会社が参加してリーベンコンソーシアムを組織しリーベン管の研究と改良を行っていた[78]。このような経緯から、テレフンケンのエンジニアだったマイスナー(Alexander Meißner)も、ストラウスの研究とは独立して、1913年3月にリーベン管による正帰還特性を用いた発振回路を考案し実験を行った[77]。発振回路の周波数は約500 kHz(波長600 m)、出力は12 Wだった[79]。6月にはこの発振回路を使いベルリンとその西 36 km に位置するナウエン(Nauen)との間の無線電話の実験を行った[79]。さらに、この発振回路の応用として正帰還を用いた再生回路も考案された[78]。1913年にリーベン管を使った帰還回路による受信機がナウエンとアメリカ(Sayville)とに設置されて大西洋間の通信に使われ、大幅に受信性能が向上した[78]。発振回路は1913年4月10日に[56]、再生式の高周波増幅回路と検波回路とを組み合わせた再生検波回路は1913年7月16日にドイツでテレフンケンが特許を取得した[57]。

アメリカでは、1911年にマサチューセッツ州のジョン・ハモンド研究所で無線操縦システムを開発していたエンジニアのローウェンスタイン(Fritz Lowenstein)が、オーディオンを用いて単純な増幅器と発振器を作成した[80]。過去にテスラのアシスタントとして働いていたローウェンスタインには、水銀灯の負性抵抗を利用した電話用の増幅器の知識もあり、水銀灯によく似たド・フォレストのオーディオンが増幅器に使えるかどうかに関心があった。11月に増幅器の設計は終わり、電話機をつないで試験を行い問題なく動くことを確認した[80]。

ローウェンスタインは、魚雷の無線操縦システムで舵の制御に使うため、低周波発振器も設計した。この発振器の試験中に15 kHz程度の当時としては高い周波数でも発振可能なことを発見し、1912年初め頃にはこれを利用した無線電話機の実験を同じ建物内の2つの研究所間で行った[80]。

ローウェンスタインはオーディオンを用いた電話用の増幅回路についてのみ1912年4月に特許申請を行った(米国特許番号1231764)[81]。オーディオンの低周波発振(ハウリング)は当時よく知られた現象であり[66]、また増幅ができれば発振器が作成できることは当たり前と考えたため[80]、発振回路の特許は取得しなかった。ローウェンスタインの研究が広く注目されることはなかったが、一部の研究者や電信会社の経営者にはこれらの情報が伝わり、オーディオンを用いた回路の研究が刺激されることになった。

このような流れを受け、会社の倒産後ニューヨークからカリフォルニアに移り電信会社に雇われていたド・フォレストはオーディオンを用いた増幅回路の研究を開始し、1912年の夏に増幅回路についての一連の実験を始めた。当時ド・フォレストが実験を行っていた増幅回路もハウリングが発生し、それを抑え込むために苦労している。8月には増幅回路の出力を入力に戻すことで低周波の発振がおこることを確認した。この時のメモは後の再生回路の特許訴訟においてド・フォレストが勝訴する重要な証拠の一つになった。

同じころ、後にスーパーヘテロダイン方式の発明などで有名になるアームストロングは、ハウリングを抑え込むのではなく積極的におこす方法を考えていた。 高校のころからアマチュア無線クラブの一員として活動していたアームストロングは、この当時コロンビア大学で電気工学を勉強する学生だった。友人から1911年に譲り受けたオーディオンを使い、さまざまな受信回路の実験を行っていたが、最初のうちは鉱石検波器と同じくらいの感度しか得られなかった[63]。

その後、たまたま受話器の端子間にコンデンサを接続したとき、信号がはっきりわかるほど強くなった。この現象からオーディオンが高周波で発振しているかもしれないと考え、1912年夏のある日、オーディオンのプレート出力に可変のコイルとコンデンサとを接続し同調回路となるようにしてみると、今度は信じられないほどの強さで信号が受信できるようになった[63]。しかし、この当時オーディオンの動作原理と機能は正しく理解されておらず、どうしてこのような現象が起こるのかわからなかった。

再生回路の発明は幸運で、動作する回路を組み立てるのは数時間の作業だったが、回路内で起こっている現象を解き明かすには何か月もかかった、と後になってアームストロングは述べている[63]。

アームストロングの組み立てた受信機は当時としては非常に感度がよく、ニューヨークでサンフランシスコ-ホノルル間の通信を受信している[63]。さらに、マルコーニの巨大な無線局でも受信が困難だったアイルランドからの信号も受信できた[63][82]。

1912年9月に自分の受信機を友人に見せ、1913年1月13日に発明の証明のため受信機の回路図に友人のサインをもらい、1913年の初めにはコロンビア大学でデモンストレーションを行った[63]。1914年1月31日には、当時アメリカマルコーニ無線電信会社で働いており後にRCAの社長として活躍するデビッド・サーノフに再生受信機のデモンストレーションを行い、受信性能の高さを納得させている[82]。この時のアームストロングはまだ学生で約200ドルの特許申請費用が払えず、父親からの補助は大学卒業後にしかもらえなかったため[63]、特許申請はコロンビア大学を卒業した直後の1913年10月29日で、1914年10月6日に特許(米国特許番号1113149)として成立した[55]。

特許成立後の1915年にアームストロングはIEEEの前身のIRE(Institute of Radio Engineers、無線学会)でオーディオンの増幅特性と再生検波回路の動作原理についての発表を行った。ド・フォレストはこの発表に対する手紙による応答として、この発表の数年前に帰還回路による発振回路を考案済みと回答している。また、この時点でもド・フォレストはオーディオンの動作原理について正しく理解しておらず、オーディオンの特性のばらつきについての手紙による議論でアームストロングに論破されている [83]。

特許訴訟

ド・フォレストは、1914年3月に再生検波回路であるウルトラオーディオン(ultra-audion)の特許を申請したが、アームストロングがすでに特許を申請済みだったため無効とされた[53]。

アメリカでの再生回路の特許について、アームストロング以外にドイツテレフンケン社のマイスナー、ゼネラル・エレクトリックのラングミュアが申請を行っていた[52][54]。そのためアームストロングの特許成立以降、アームストロング、ド・フォレスト、マイスナー、ラングミュア間で発明者を巡る長い特許訴訟が始まった。 この訴訟は1934年まで続き、無線の歴史の中で最も複雑な特許訴訟だと言われている[63]。

1914年に第一次世界大戦が始まり1917年にアメリカが参戦したため訴訟の進みはしばらく停止した。敵国であるドイツのマイスナーの訴えは考慮外となり[63]、アームストロングも士官として戦争に参加しパリに派遣されるなどし、大きな動きが起こるのは第一次世界大戦後になってからだった。

最初の判決である1921年のニューヨーク地方裁判所の判決ではアームストロングが勝訴した[63][84]。1912年8月に行った低周波発振の実験から、ド・フォレストはその時点で再生回路を発明していたと主張していた。裁判所は、ド・フォレストが実験の時点でその重要性を認識できておらず、ウルトラオーディオンの特許申請時点でもまだその動作原理について十分理解できていなかったとして、主張を退けた。また、ラングミュアの発明はアームストロングが証拠として残した図面の日付1913年1月13日より後だったため、ラングミュアも対象外になった[84]。

ド・フォレストはこれを不服としてコロンビア特別区控訴裁判所に上訴した。ここではド・フォレストの主張が認められ、ド・フォレストが勝訴した[84]。控訴裁判所では、ド・フォレストが1912年8月に行った低周波発振の実験のノートを証拠として提出したため、当時争点となった「継続的な電気振動を発生させる手段」をド・フォレストがその時点で発明したことが認められた。

これを受けてド・フォレストのウルトラオーディオンの特許が成立し、逆にアームストロングがこの特許を侵害したとしてペンシルベニア地方裁判所に訴えられた。ここでもド・フォレストの主張が認められたため、今度はアームストロングが控訴裁判所に上訴した。控訴裁判所でもド・フォレストの主張が支持された。アームストロングはさらに上訴したが、合衆国最高裁判所はアームストロングの申し立てを棄却し、1928年にアームストロングの敗訴が確定した。この敗訴によりアームストロングの特許の請求項目のほとんどが無効になった[84]。

特許訴訟はこれで終わりではなく、1934年になっても継続した。

ド・フォレストは1912年頃からAT&Tと関係を持っており、再生回路の特許もAT&Tに売却していた。1934年、AT&Tと特許の相互認可協定を結んでいたRCAはAT&Tとともに、この特許を侵害したとして小さな製造会社ラジオ・エンジニアリング・ラボラトリーズを訴えた[54][85] 。前回の裁判所の判断に不満を持ち、また超再生回路やスーパーヘテロダイン方式、周波数変調などの発明で有名になり多くの特許収入を得ていたアームストロングはこの製造会社の訴訟費用を引き受け、再度ド・フォレストの発明の有効性が争われることになった[86]。

前回の裁判と同様、地方裁判所の判断と控訴裁判所の判断は異なった結果となり、最終判断は合衆国最高裁判所に持ち込まれた。これはアメリカで同じ訴えが最高裁判所に持ち込まれた最初のケースになった[64]。最高裁判所でもド・フォレストが1912年8月に行った低周波発振の実験ノートが発明の証拠と認められ、アームストロング側がそれを覆す十分な証拠を提出できなかったとしてド・フォレストの発明が有効と判断された[54][86]。アームストロング側は再び敗訴した。

アームストロングは再生回路の発明により1917年にIRE(Institute of Radio Engineers)からIRE栄誉賞のメダルを授与されたが、この敗訴を受けて1934年のIRE第9回年次総会に参加しこのメダルを返却しようとした[64]。この際、当時のIRE議長はアームストロングがこれまでに行った研究の科学的な価値を高く評価しIRE栄誉賞の決定を再確認する発言を行った。集まった技術者は、最高裁判所の判決にもかかわらず、スタンディングオベーションでこの決定を支持した[64]。総会に参加したアームストロングはこの発言を聞き、無線エンジニアの最高の栄誉であるとして感謝し涙したと言われている[64]。

注釈

出典

- ^ 高橋 雄造. ラジオの歴史, p.75

- ^ a b 例えば、原科 正彦 (2005年2月). “再生の利用”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ 岡本次雄. アマチュアのラジオ技術史, 1963. 第2章 東京電機(TEC)の広告より

- ^ Japan Radio Museum (2007年). “ラジオ放送開始から1928年まで”. Japan Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ Japan Radio Museum (2007年). “日本のラジオの変遷と放送史の概要(戦前・戦中編)”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ W. B. KuhnDesign of Integrated Low Power Radio Receivers, Doctoral Thesis, Virginia State University, p.99, 2005.

- ^ a b C. Kitchen. High Performance Regenerative Receiver Design, p.27.

- ^ Japan Radio Museum (2007年). “日本のラジオの変遷と放送史の概要(戦後編)”. 2024-1-6、(2012-8-14分はリンク切れ)閲覧。

- ^ a b 高橋 雄造. ラジオの歴史, p.68.

- ^ 関 英男. 受信機: 高性能化-理論と実際, 2.11 オートダイン検波, 広川書店, 1958.

- ^ a b c d e f C. Kitchen. High Performance Regenerative Receiver Design, pp.25-26.

- ^ a b L. M. Cockaday (1922年). “Radio Telephony for Everyone: The Wireless”. pp. 103-120. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b C. Kitchen. High Performance Regenerative Receiver Design, p.24.

- ^ R. V. Patron (2005年10月). “Oscillations and Regenerative Amplification using Negative Resistance”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b 藤平 雄二 (2009年). “ラジオで学ぶ電子回路 第9章 再生、超再生ラジオ(RFワールド・ウェブ・ブックス)” (PDF). CQ出版. 2012年8月14日閲覧。

- ^ Eric P. Wenaas. Radiola: The Golden Age of RCA, Sonoran Pub., pp.205-217, 2007.

- ^ a b Mike Smith. “UK RADIO A Brief History”. 2012年8月20日閲覧。

- ^ a b c Japan Radio Museum. “並四と三ペンの時代”. Japan Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b c 内尾 悟 (2009年). “並四受信機の名前について”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b c d Japan Radio Museum. “ドイツ国民受信機”. Japan Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b c d e Japan Radio Museum. “放送局型受信機”. Japan Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ 高橋 雄造. ラジオの歴史, pp.345-347. 内田百閒の日記『東京焼盡』での空襲警報と放送局型受信機の話題が紹介されている。

- ^ 高橋 雄造. ラジオの歴史, pp.345-347. 紹介されている内田百閒の日記『東京焼盡』では、放送局型受信機の電解コンデンサや真空管 12Y-R1 の故障など、頻発するラジオの故障に苦労し愛想を尽かす記述がある。

- ^ “放送局型受信機(ラジオ少年の博物館)” (2000年4月). 2012年8月20日閲覧。

- ^ a b c Japan Radio Museum. “国策型受信機”. Japan Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b c d e f Japan Radio Museum. “国民型受信機(戦後の認定受信機)”. Japan Radio Museum. 2012年8月20日閲覧。

- ^ “国民型受信機の回路と真空管の詳細(ラジオ少年の博物館)” (2000年4月). 2012年8月20日閲覧。

- ^ a b 高橋 雄造. ラジオの歴史, p.89

- ^ a b Yokohama WW2 Japanese Military Radio Museum. “海軍無線機材”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b 霜田 光一. “電波探知機・電波探信儀用鉱石検波器の研究”. Yokohama WW2 Japanese Military Radio Museum. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b Yokohama WW2 Japanese Military Radio Museum. “海軍電波探信儀関連機材”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b R.T.Walker, The Torn.E.b, Radio Bygones, Issue No.82, pp.4-7, April/May 2003.

- ^ a b Bob Kellog AE4IC. “A Short History of the Paraset”. QRP QUARTERLY, 2009, Issue 4. p. 43. 2013年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月10日閲覧。

- ^ a b c S.L.Chuchanov. “Радиостанция "Север"(ラジオステーション セーヴェル(ロシア語))”. CQHAM.RU. 2012年10月10日閲覧。

- ^ a b c Japan Radio Museum. “ゾルゲ事件で使われた無線機”. 2012年8月24日閲覧。

- ^ U. S. Navy Bureau of Ordnance (1946年). “VT Fuzes For Projectiles and Spin-Stabilized Rockets, OP 1480”. U. S. Navy. pp. 32-33. 2012年8月14日閲覧。

- ^ E. H. Armstrong, Some Recent Developments in Regenerative Circuits, pp.244-260.

- ^ E. H. Armstrong アメリカ合衆国特許第 1,424,065号 : Signaling System, Filed June. 27, 1921, Issued July. 25, 1922.

- ^ U.L. Rohde, A.K. Poddar. Super-regenerative Receiver, 2008.

- ^ Stuart Rumley (1996年). “Superregenerative Receivers for Remote Keyless Access Applications” (PDF). Valon Technology. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b B. Otis, Y.H. Chee, J. Rabaey.A 400μW-RX, 1.6mW-TX Super-Regenerative Transceiver for Wireless Sensor Networks, IEEE International Solid-State Circuits Conference, IEEE Int. Solid-State Circuits Conf., pp.6-7, Feb. 2005.

- ^ a b J. L. Bohorquez et al.A 350 μW CMOS MSK Transmitter and 400 μW OOK Super-Regenerative Receiver for Medical Implant Communications, IEEE J. Solid-State Circuits, 44, pp.1248-1259, Apr. 2009.

- ^ a b c Thomas Gold. Hearing. II. The Physical Basis of the Action of the Cochlea, Proc. Royal Soc. B, Vol.135, No.881, pp.492-498, 1948.

- ^ a b c d e f g h David T. Kemp (2003年). “The OAE Story” (PDF). Otodynamics Limited. 2014年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月3日閲覧。

- ^ a b c d e f Peter Dallas. The Active Cochlea,(PDF) J. Neuroscience. 12(12), pp.4575-4585, 1992.

- ^ J. F. Ashmore. A fast motile response in guinea-pig outer hair cells: the cellular basis of the cochlear amplifier, J. Neurophysiology, 388, pp.323-347, 1987.

- ^ Sébastien Camalet, et al. Auditory sensitivity provided by self-tuned critical oscillations of hair cells, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97(7), pp.3183-3188, 2000.

- ^ a b Stanley A. Gelfand. Hearing An Introduction to Psychological and Physiological Acoustics, 5th Edition, Informa Healthcare UK, pp.93-97, 2010.

- ^ Geoffrey A. Manley. Evidence for an Active Process and a Cochlear Amplifier in Nonmammals, J. Neurophysiology, 86, pp.541-549, 2001.

- ^ David T. Kemp (2004年). “THOMAS GOLD - AHEAD OF HIS TIME”. Association for Research in Otolaryngology. 2013年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年10月10日閲覧。

- ^ David T. Kemp. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system , J. Acoust. Soc. Am. Vol.64, Issue 5, pp.1386-1391, 1978.

- ^ a b c d S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, p.156.

- ^ a b c S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, p.188.

- ^ a b c d e f Supreme Court of the United States (1934年). “Radio Corporation of America v. Radio Engineering Laboratories, Inc”. FreePatentsOnline. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b E. H. Armstrong アメリカ合衆国特許第 1,113,149号 : Wireless receiving system, Filed Oct. 29, 1913, Issued Oct. 6, 1914.

- ^ a b Telefunken, Alexander Meissner, DE Patent 291604, Einrichtung zur Erzeugung elektrischer Schwingungen(電気振動の生成手段), patented 10.Apr.1913.

- ^ a b Telefunken, DE Patent 290256, Empfangseinrichtung für drahtlose Telegraphie(無線電信の受信装置), patented 16. Jul. 1913.

- ^ a b c A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, p.84.

- ^ A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, pp.158-160.

- ^ A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, pp.167-168.

- ^ Radio-Electronics.com. “Captain H.J. Round”. Radio-Electronics.com. 2012年8月14日閲覧。

- ^ A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, pp.168-175.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o S. Hong, A History of the Regeneration Circuit:From Invention to Patent Litigation

- ^ a b c d e IEEE. “IEEE Medal of Honor - Early Conflicts and Controversies”. IEEE. 2012年8月14日閲覧。

- ^ 例えば、T.H. Lee, The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits,(A Nonlinear History of Radio) Cambridge University Press, 1998. や高橋雄造. ラジオの歴史, p.11. など

- ^ a b c d e A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, p.86.

- ^ a b c A. E. Kennelly, Walter L. Upson. The Humming Telephone, A Contribution to the Theoretical and Practical Analysis of Its Behavior, Proc. American Phil. Society, Vol.47, No.189, pp.329-365, 1908.

- ^ A. H. Morse. Radio Beam and Broadcast, p.88.

- ^ a b c d e S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, p.181.

- ^ S. Hong. Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, pp.161-162.

- ^ a b S. Hong. Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, p.165

- ^ a b c d K.L Corum, J.F. Corum (2003年). “Tesla's Colorado Springs Receivers” (PDF). 2012年8月14日閲覧。

- ^ Lee De Forest アメリカ合衆国特許第 879,532号 : Space Telegraphy, Filed Jan. 29, 1907, Issued Feb. 18, 1908.

- ^ 岡本 正 (2007年). “真空管技術の系統的調査” (PDF). 産業技術史資料情報センター. 2012年8月20日閲覧。

- ^ S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, p.170.

- ^ a b Donald McNicol. Radio's conquest of space, p.171.

- ^ a b Donald McNicol. Radio's conquest of space, p.258.

- ^ a b c Oskar Blumtritt (2004年). “The Lieben Valve: a German „universal amplifier“” (PDF). Deutsches Museum. 2012年8月20日閲覧。

- ^ a b J. A. Fleming, Thermionic valve and it's developments in radiotelegraphy and telephony, The Wireless Press, LTD., P.151, 1919.

- ^ a b c d S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, pp.182-183.

- ^ F. Lowenstein アメリカ合衆国特許第 1,231,764号 : Telephone Relay, Filed Apr. 24, 1912, Issued July. 3, 1917.

- ^ a b David Sarnoff (1914年). “A Notable Wireless Advance: Armstrong's Regenerative Circuit”. 2012年8月14日閲覧。

- ^ E. H. Armstrong. Some Recent Developments in the Audion Receiver, pp.215-247. (reprint)

- ^ a b c d S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, pp.188-189.

- ^ Alfred McCormack (1934年). “The Regenerative Circuit Litigation”. Air Law Review 5. pp. 282-295. 2012年8月14日閲覧。

- ^ a b S. Hong, Wireless: From Marconi's Black-box to the Audion, pp.189-190.

- 再生回路のページへのリンク