おおくび‐え〔おほくびヱ〕【大首絵】

大首絵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/04 02:10 UTC 版)

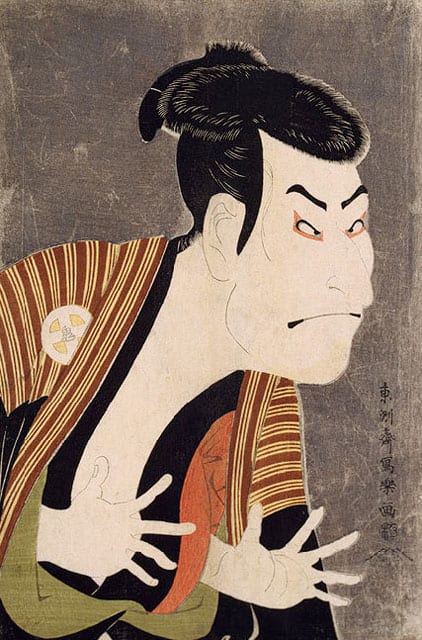

大首絵(おおくびえ)は、主に江戸時代に描かれた浮世絵の様式のひとつで、歌舞伎役者や遊女、評判娘などを半身像や胸像として捉えて描いた浮世絵版画を指す[1]。役者の演じる表情や遊女の美貌を間近で鑑賞したいという要求から生まれたものである[1]。

作者と作品

享保(1716年 - 1736年)頃の鳥居清信による漆絵が最も古い作品といわれるが、この時期の作品の例は極めて少ない。その後、一筆斎文調の作品が登場し、安永(1772年 - 1781年)頃になると多く見られるようになり、 天明(1781年 - 1789年)の頃には、勝川春章、勝川春好、勝川春英というように役者の大首絵を主として描く絵師が現れ、役者絵の東洲斎写楽と、だれも考えたことがなかった女性の大首絵という新様式を案出した喜多川歌麿[2]によって一つの頂点に到達した。その他には、歌川豊国、歌川国政、歌舞伎堂艶鏡[3]らが役者大首絵を描き、鳥文斎栄之、栄松斎長喜らが美人大首絵の名作を残している。

この大首絵は浮世絵の終焉期にあたる明治時代に到るまで多くの浮世絵師によって描かれた。

大顔絵

このうち、顔面のみをよりクローズアップして描いたものを「大顔絵[4]」といった。顔のみを大きく扱ったのは春好が最初であるとされているが[4]、明治期になると、月岡芳年、小林清親の作品にこれに近い3枚続が見られるようになった。

作品

役者絵

- 鳥居清信

- 勝川春章「東扇」

- 勝川春好 「市川高麗蔵・大顔」、「中村仲蔵の石川五右衛門」いずれも東京国立博物館所蔵、「市川蝦蔵の渋谷の金王(暫)」

- 勝川春英

- 歌川豊国

- 歌川国政

- 歌舞伎堂艶鏡

- 東洲斎写楽 「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」1794年、東京国立博物館所蔵

- 月岡芳年

- 小林清親

美人画

- 喜多川歌麿

- 鳥文斎栄之

- 栄松斎長喜

脚注・参考文献

脚注

参考文献

「大首絵」の例文・使い方・用例・文例

- 大首絵という浮世絵版画

大首絵と同じ種類の言葉

- 大首絵のページへのリンク