交響曲第5番 (グラズノフ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/19 04:47 UTC 版)

グラズノフの創作が開花した1890年代に作曲された3つの交響曲[1](第4番、第5番、第6番)の中央に位置し、「国民主義の伝統と西側の洗練された技術を巧みに統合した作品」[2]「無条件に彼の最良の達成の一つに数えられる」[3]と評される。

作曲の経緯と初演

1895年4月から10月にかけて作曲され[4]、セルゲイ・タネーエフに献呈された[5][注 1]。1896年11月17日、サンクトペテルブルクの貴族会館における第2回ロシア音楽演奏会にて初演を迎え[注 2]、作曲者本人が指揮を執った。ライプツィヒの新聞は、この作品を「非常に深みがあり」「才気煥発である」と評し、スケルツォ楽章が聴衆に好評であったと報じた。

1934年1月26日、日比谷公会堂における新交響楽団(現在のNHK交響楽団)第135回定期公演にてエマヌエル・メッテルの指揮により日本初演が行われた[注 3]。

楽器編成

- フルート3、ピッコロ1(第3フルート持ち替え)、オーボエ2、クラリネット3、バスクラリネット1(第3クラリネット持ち替え)、ファゴット2

- ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ1

- ティンパニ、シンバル、トライアングル、バスドラム、グロッケンシュピール

- ハープ

- 弦五部

楽曲構成

唯一4楽章制を離れた交響曲第4番[4]のあと、グラズノフはこの作品で再び伝統的な4楽章構成に戻っている。一方で、主題変容は避けられている[要出典][注 4]。演奏時間は約36分。

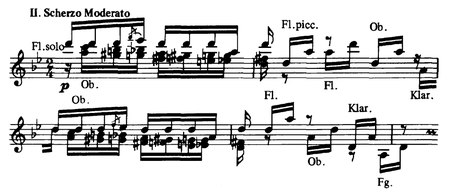

雄大で明朗かつ力強い[9]性格の作品で、「英雄的」[注 5]や「ワーグナー風」[注 6]と呼ばれる場合もあり[11]、アレクサンドル・オッソフスキーは「春の交響曲」と呼んでいる[10]。グラズノフ自身はこの作品を「沈黙の響き」(silenced sounds)「詩の建築」(an architectural poem)と評した[要出典][注 7]。ブラームス風の重厚で勇壮な第1楽章、メンデルスゾーン風の軽妙洒脱な[9]第2楽章、シューマン風に内向的で感傷的な第3楽章というように、ドイツ・ロマン派音楽に作品のモデルを見て取ることができる[注 8]。ロンドソナタ形式の賑々しい終楽章では、民俗音楽に特徴的な旋律やリズムが素材に使われており[注 9]、にわかに民族調をかもし出している。

- Moderato maestoso - Allegro

- Scherzo. Moderato

- Andante

- Allegro maestoso - Animato

注釈

- ^ タネーエフはこの作品のピアノ四手連弾編曲を行っている[6]。

- ^ フィリップ・タイラー(Philip Taylor)や森田稔は、サンクトペテルブルクで1897年2月17日に初演されたとしている[4][5]。

- ^ 柴田南雄はこの演奏を聴き、同じ年に聴いたマーラーの交響曲第6番とともに「ひじょうに印象ぶかく、あとあとまで記憶に残り、影響を受けることになる」[7]と言及している。

- ^ ただし井上和男はこの作品を「主題発展の論理を追求している」と評しており[8]、アンドリュー・フス(Andrew Huth)は「冒頭の幅広いユニゾンのフレーズ(...)グラズノフはただちにこの主題の展開と変形を開始し、そこに含まれる様々な要素を使って、第1楽章「アレグロ」に含まれるほとんどすべての素材を作り出すのだ」[2]と述べている。

- ^ 両端楽章にはボロディンの叙事詩的な世界に立ち戻った英雄的精神がみられ[4]、アンドレイ・クリューコフ(Андрей Крюков)は、「ブィリーナの勇士の風貌を再現するに当って、何よりも力強さ、気高さ、威厳を芸術家は具現化しようと努力するものである(...)グラズノーフの音楽の叙事詩的形象、特に交響曲第五番のフィナーレは、まさにこれらの特徴(...)と結び付いている」[3]と述べている。

- ^ 第1楽章の冒頭主題は『ニーベルングの指環』の「剣の動機」との類似が指摘され[10]、第3楽章にも「ヴァーグナー的な要素」が見出される[2]。

- ^ グラズノフは1895年にドイツを旅行し、8月末にリムスキー=コルサコフに送った手紙のなかで、ケルン大聖堂を「静止した響き(motionless sound)のなかにいくらかの動きがある構造――建築による詩(architectural poem)のようなものです」と描写している[12]。

- ^ ただし森田稔は第2楽章を「ロシアの民話の世界を描くロシア国民楽派の伝統を受けついだ」と評し[5]、マリーナ・ロバロワ(Marina Lobanova)は第3楽章とチャイコフスキーの交響曲第5番の緩徐楽章との関連を指摘している[10]。

- ^ いたるところに隠されている短-短-長のリズムが楽章を統一している[5]。

出典

- ^ 野原泰子 著「グラズノーフ」、日本・ロシア音楽家協会 編 『ロシア音楽事典』河合楽器製作所出版部、2006年、100頁。

- ^ a b c Andrew Huth; 栗田洋訳 (2007). ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、ホセ・セレブリエール - グラズノフ: 交響曲第5番、バレエ《四季》 (booklet). Warner Classics. pp. 3–4.

- ^ a b アンドレイ・クリューコフ「アレクサーンドル・グラズノーフ」 『ロシア音楽史 (2)』森田稔、梅津紀雄 訳、全音楽譜出版社、1998年、34-36頁。

- ^ a b c d Philip Taylor (1999). Russian State Symphony Orchestra, Valeri Polyansky - Glazunov: Symphony No. 4 and No. 5 (PDF) (booklet). Chandos. pp. 5–7.

- ^ a b c d 森田稔「交響曲第五番 作品五五」 『最新名曲解説全集(2) 交響曲2』音楽之友社、1979年、281-285頁。

- ^ “Hofmeister XIX, März 1897”. University of London. 2022年5月16日閲覧。

- ^ 柴田南雄 著「わたしの《交響曲》体験」、小沼純一 編 『柴田南雄著作集 III』国書刊行会、2015年、429頁。

- ^ 井上和男「交響曲第五番」 『音楽現代名曲解説シリーズ 交響曲全集』芸術現代社、1984年、306-307頁。

- ^ a b 属啓成 『名曲事典』音楽之友社、1981年、418-419頁。

- ^ a b c Marina Lobanova (2004). BBC National Orchestra of Wales, Tadaaki Otaka - Glazunov: Symphonies No. 5 & No. 7 (PDF) (booklet). BIS. p. 5.

- ^ Reinhard Schulz; trans. Richard Sterling (1984). Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Neeme Järvi - Alexander Glasunow: Symphonien 1&5 (booklet). Orfeo. p. 5.

- ^ Yury Nikolayevich Grigorovich; Viktor Vladimirovich Vanslov (1987). The Authorized Bolshoi Ballet Book of Raymonda. T.F.H. Publications. pp. 20-21

- 1 交響曲第5番 (グラズノフ)とは

- 2 交響曲第5番 (グラズノフ)の概要

- 3 外部リンク

- 交響曲第5番 (グラズノフ)のページへのリンク