インダクション検層

【英】: induction logging

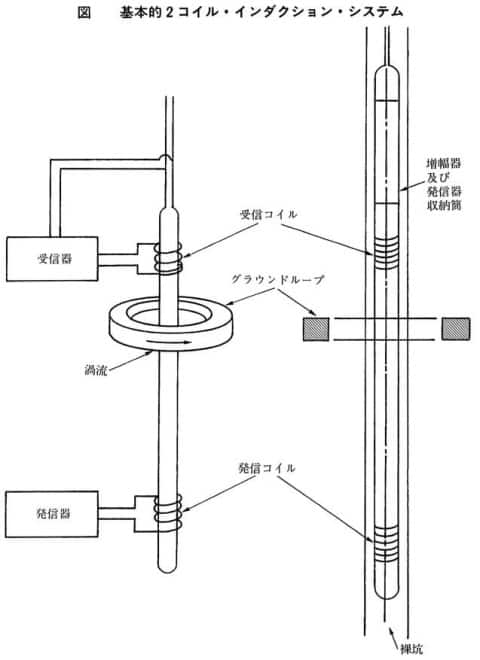

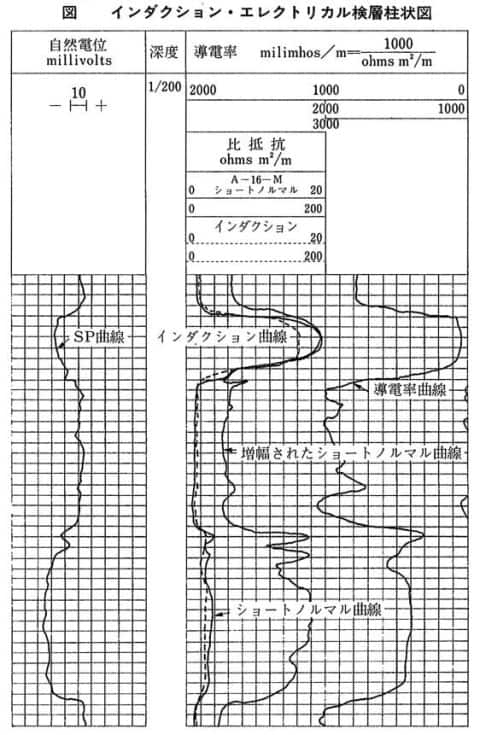

インダクション検層は普通の電気検層と同じく地層の比抵抗を測定するが、坑井内の泥水がオイル・ベース泥水のような非導電性の場合には、電流を地層に流すという形式の電極では作動しないので、このような泥水の場合でも地層の比抵抗を測定するために開発されたものである。現在ではウォーター・ベース(water base)の泥水でも普通の電気検層以上に多くの利点をもっていることが証明され、盛んに使用されている。インダクション検層機は裸坑や隣接層の影響を最小限にするために測定電極内に多重コイルを使用して指向性をもたせ、また探査深度を深くするために測定電極軸より横方にある距離だけ零感度域として泥水および泥水浸入域の影響を除くよう設計されているので、坑井内が導電性の泥水であっても、あまり高塩分でなく、地層が高比抵抗でなければ真の比抵抗に近い値を得ることができる。実際のインダクション検層機の電極はいろいろな同軸のコイルを組み合わせた機構(現在使用されているのはコイル数 5 個のものか 6 個のもの)になっているが、測定原理は図 1 のような発信コイル 1 個、受信コイル 1 個というシステムを考えることにより理解できる。一定の強さの高周波交流(20kHz)を発信コイルに送ると、これにより発生する交流磁界により受信コイルに交流信号が誘起される。周囲の媒体が電気的に絶縁体でなく、導体若しくは半導体(例えば地層)である場合は、図 1 に示されるような測定電極と同軸うず電流が誘起される。この電流は地層の導電率(比抵抗の逆数)に比例する。したがって、インダクション検層は地層の比抵抗を知るために、複雑な電気回路を使用して、不必要な信号を取り除き、このうず電流による信号のみを取り出して地層の比抵抗を知る。図 2 に記録されたインダクション・エレクトリカル検層柱状図(induction electricallog)を示す。図 2 の右端がインダクション検層で測定された導電率曲線で、これは地上の測定パネルに組み込まれた逆数器により、中央の欄に示すインダクション比抵抗曲線(点線の曲線)を計算して記録する。(→検層)

|

- induction loggingのページへのリンク