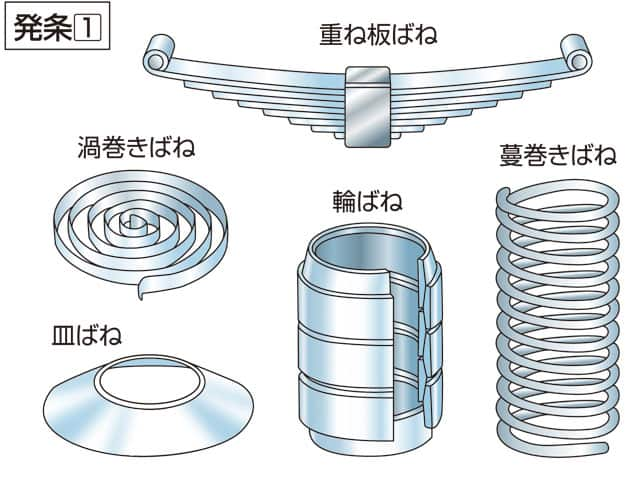

うずまき‐ばね〔うづまき‐〕【渦巻(き)発=条】

ぜんまいばね

(渦巻きばね から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/09 01:32 UTC 版)

ぜんまいばね(薇発条)は、弾性の高い素材を渦巻状に巻いた機械要素で、巻かれた渦巻きが、元に戻ろうとする力を機械装置の動力源として利用するばねの一種。山菜のゼンマイの新芽に形が似ていることからこの名がついた。渦巻き状であり渦巻ばねとも言われる。ばねを省略し、単にぜんまいと呼ぶこともある。

渦巻状の一方向巻き板ばねのみを指してスルメと言う場合があるが、これは他の方式・形状のぜんまいばねが存在したことと、スルメを焼いたときに反る様からの連想である。

利用

ぜんまいばねは板状の金属などその面方向に巻き込んだもので、その中心軸を巻き込むことで面に対する横方向の変化を与える。力を出すときはこれが伸びる方向に変形するから、軸を回転させることができる。

ぜんまいばねを巻くことでエネルギーを貯蔵することができ、解放することで徐々にエネルギーに変換することができる。時計やオルゴールやおもちゃなどの動力として使われている。時計などの本体に内蔵されているぜんまいばねを巻くための差し込み式の器具を巻き鍵という。江戸時代には、くじらのひげを使ったぜんまいが、からくり人形で使われていた。また、自動機器や電気が普及する中でエコロジーやサバイバルの面からも見直されており、省電力で長時間動く機器の発電用や、使用時に補助的な動力が必要な機器、電力を用いないスライド式の自動ドアへの転用、農業用水路を使った水力発電の発動機に転用した実験も行われている。電力も電池も確保が難しい貧困国向けや、災害時の非常用として、ぜんまい式ラジオ、ぜんまい式ライトなども作られている。

時計などに用いられるS字に巻かれたぜんまいばねは、ばね全体にかかる応力を均等にして、弾性破断を防ぐために用いられている。

歴史

ぜんまいばねは、15世紀のヨーロッパでぜんまい式時計で使われ始めたのが最初である。1400年ごろ、錠前にばねが使われるようになった[1]。そして、当時は時計職人が錠前職人も兼ねているのが普通だった。そのため、時計にばねを使うようになったと考えられる。ぜんまいばねを使うことでそれまでの錘で駆動する時計に比べると小さく携帯可能な時計が製作可能になり、1600年までに世界初の懐中時計が作られるに至った。一般に1511年ごろニュルンベルクの時計職人ピーター・ヘンラインがぜんまいばねを発明したとされている[2][3][4]。しかし、1400年代に錘を使っていない携帯可能な時計の記述が文献に多数あり、少なくともヘンライン以前のぜんまい駆動の時計の実物が2つ現存している[1][5][6]。現存する最古のぜんまい駆動の時計は、ニュルンベルクの Germanisches Nationalmuseum にある Burgunderuhr (Burgundy Clock) で、金メッキで装飾されている。図像学的研究によると、その時計は1430年ごろフィリップ3世(ブルゴーニュ公)のために作られたとされている[1]。

初期のぜんまいばねは、焼き戻しや焼入れを施さない鋼で作られていた。ぜんまいを完全に巻いてもそれほどもたず、1日に2回巻く必要があったという。ヘンラインは1回巻くと40時間動作する時計を作ったとされている。 日本で有名なゼンマイ式時計として発明家、田中久重によって製作された万年自鳴鐘がある。このゼンマイは真鍮によって製作されており、その稼動時間はほぼ一年と非常に長いものであった。

脚注・出典

- ^ a b c White, Lynn Jr. (1966). Medieval Technology and Social Change. New York: Oxford Univ. Press. ISBN 0195002660, p.126-127

- ^ Milham, Willis I. (1945). Time and Timekeepers. New York: MacMillan. ISBN 0780800087, p.121

- ^ "Clock". The New Encyclopaedia Britannica. Vol. 4. Univ. of Chicago. 1974. p. 747. ISBN 0852292902。

- ^ Anzovin, Steve; Podell, Janet (2000). Famous First Facts: A record of first happenings, discoveries, and inventions in world history. H.W. Wilson. ISBN 0824209583, p.440

- ^ Usher, Abbot Payson (1988). A History of Mechanical Inventions. Courier Dover. ISBN 048625593X, p.305

- ^ Dohrn-van Rossum, Gerhard (1997). History of the Hour: Clocks and Modern Temporal Orders. Univ. of Chicago Press. ISBN 0-226-15510-2, p.121

関連項目

- 渦巻きばねのページへのリンク