折敷

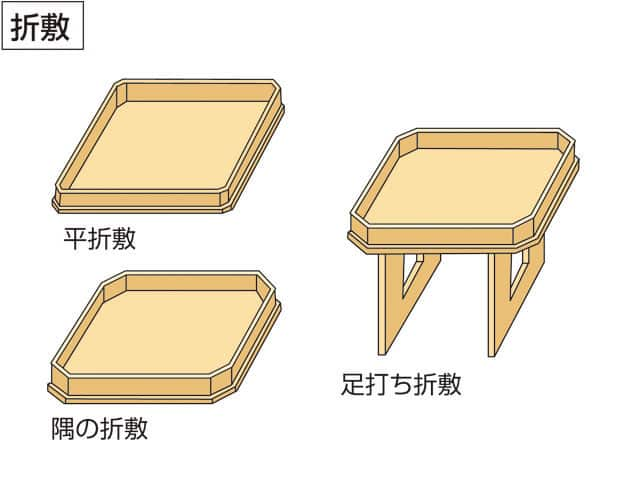

(1)懐石料理で用いられる、食器などを載せる盆の一種。「隅切折敷」「平折敷」「足打折敷」など、形状が異なる複数の種類がある。懐石料理では、まず「飯椀」「汁碗」「向付」の3種が折敷に載せて供され、折敷はそのままで、上に載せる料理が次々に入れ替えられる。

(2)古来、神事において、神饌を供える際に用いられてきた盆の一種。三方と呼ばれる直方体の台の上に載せられたが、現代においては折敷と三方が初めから結合していることが多い。

(3)神事に用いる折敷を象った紋章のこと。 折敷紋ともいう。折敷の形状として一般的な、隅切り角と呼ばれる八角形が描かれているものが多い。折敷紋の一種である「折敷三文字」は特に、伊予国大三島にある大山祇神社の神紋として有名であり、河野氏の家紋にも取り入れられた。

お‐しき〔を‐〕【▽折敷】

おり‐しき〔をり‐〕【折(り)敷(き)】

折敷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 20:51 UTC 版)

折敷(おしき)とは、神饌を奉げる際に土器などを載せる台である。折敷を用いた図案として、正方形の角の先を落とした『折敷紋』がある。

※この「折敷」の解説は、「神具」の解説の一部です。

「折敷」を含む「神具」の記事については、「神具」の概要を参照ください。

「折敷」の例文・使い方・用例・文例

折敷と同じ種類の言葉

- 折敷のページへのリンク