集魚灯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/21 00:18 UTC 版)

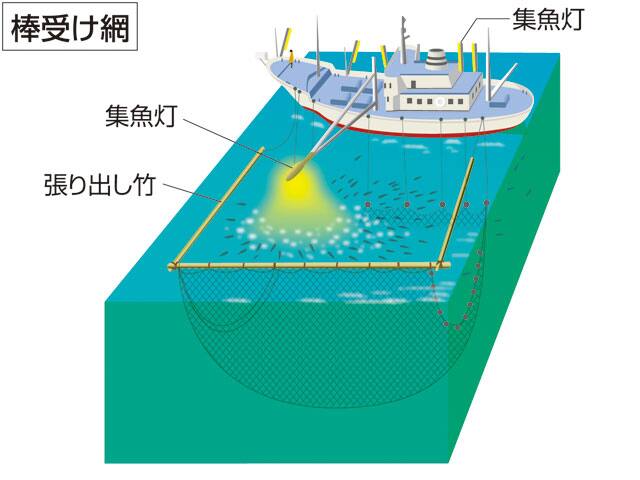

集魚灯(しゅうぎょとう)とは、光に集まる走光性を持つ魚類を集める副漁具の一種[1]。また、その目的で使用する火は、漁火(いさりび)という[2]。

概要

有史以前、火を扱うようになって間もないころに、魚が光に集まる性質を持つことを発見したと考えられるが、どの程度の期間をおいて漁法に発展したかは判明していない[3]。このような漁法は、日本をはじめ、アジア、アフリカ、地中海、ヨーロッパ、アメリカなど、世界中で確認される[3][4]。

江戸時代には、篝火や松脂が使われた[1]。日本では、松明を使った漁法は1910年頃まで確認され、その後は燃料に石油やアセチレンランプを使ったものに変わり、1929年以降は電気を使った集魚灯に置き換わっていった[3]。

LEDライトの適切な配置と位置によって混獲を減らす場合もあるが、逆に無計画な光量や配置が行われれば混獲を増やし乱獲が発生する。そのほかにも水中で使うと海洋ゴミとなったり、光量を増やせば二酸化炭素などの温室効果ガスを大量に排出するため、光力制限や漁法を禁止する場合もある[4]。

集魚灯漁法と魚

集魚される魚は、サンマ、マイワシ、カタクチイワシ、マアジ、ムロアジ、マサバ、トビウオ類、イカナゴ、キビナゴ、コノシロ、イサキ、イカ、エビなどである[3]。

- 魚の習性

- イカは、明るい所を避けて暗い船底に集まる習性があり、一度集まれば留まるため減灯して燃費を抑えることができる[5]。

法律

インドでは、乱獲によって漁業資源に影響を与えるという訴えによって、沿岸では禁止された[6]。

また、日本、ベトナム、ノルウェーなどの集魚灯漁法では、光力制限が行われている[7][4]。

神奈川県漁業調整規則第41条や千葉県・熊本県[8]、琵琶湖[9]など、漁業者かそうでないか、または場所によって、魚を集めるために使う灯りは禁止されている[10][11]。

光源

大光量化、大消費電力化してきた歴史があり、そのエネルギーを生み出すための燃料は値段の高騰や温暖化対策の影響を受けやすい[5][12]。そのため、効率化や魚などの習性の研究により省エネルギー化が検討されてきた[5]。また、先に述べたように法律によっても光力規制が行われている。

- 火

- 白熱灯

- 水銀灯

- メタルハライドランプ

- メタルハライドランプは、白熱灯の3分の1から、5分の1の燃費とされる[13]。紫外線も出すため、夜に使うのに漁師は日焼けし、火傷にも似た症状が出る[12]。

- 発光ダイオード(LED)

その他

集魚灯の光が氷の結晶に反射し、漁火光柱という柱状の光を作ることがある[14]。

不知火という海上にあらわれる火の妖怪がいるが、これは漁火の異常屈折により光源だけ見られる現象から来たものである[15]。

アイヌでは12月を「たいまつで漁労する月」と呼ぶ(#世界の暦における様々な月の名称を参照)。

出典

- ^ a b 「集魚灯」『日本大百科全書、精選版 日本国語大辞典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、百科事典マイペディア、デジタル大辞泉、世界大百科事典 第2版』。コトバンクより2023年1月21日閲覧。

- ^ 「漁火」『精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉、事典・日本の観光資源、普及版 字通』。コトバンクより2023年1月21日閲覧。

- ^ a b c d 長谷川英一「集魚灯漁業の変遷と日本各地の現状」『三重大学生物資源学部紀要』第10巻、三重大学生物資源学部、1993年3月、131-140頁、CRID 1050001202937388928、 hdl:10076/2873、 ISSN 0915-0471。

- ^ a b c d Nguyen, Khanh Q.; Winger, Paul D. (2019-01-02). “Artificial Light in Commercial Industrialized Fishing Applications: A Review” (英語). Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 27 (1): 106–126. doi:10.1080/23308249.2018.1496065. ISSN 2330-8249.

- ^ a b c イカ釣りLED漁灯活用ガイド サイト:石川県

- ^ Nov 23, Kevin Mendonsa / TNN /. “Centre bans use of LED lights for fishing in coastal areas” (英語). The Times of India. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “海面における遊漁と漁業との調整について:農林水産省”. www.maff.go.jp. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “熊本県海面における遊漁のルール・マナーについて - 熊本県ホームページ”. www.pref.kumamoto.jp. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “集魚灯の使用禁止|滋賀県ホームページ”. 滋賀県ホームページ. 2023年1月21日閲覧。

- ^ 神奈川県. “磯遊びのルールを守りましょう”. 神奈川県. 2023年1月21日閲覧。

- ^ “違反すると逮捕される可能性も 関東沿岸3県1都の海釣りルールを知ろう”. tsurinews.jp (2020年2月14日). 2023年1月21日閲覧。

- ^ a b 著:勝川俊雄 『漁業という日本の問題』 エヌティティ出版 (2012年) ISBN 4757160550 p.176-177

- ^ イカ釣り集魚用方電灯の特性について 著:小倉通夫 サイト:農林水産省

- ^ “夜空に無数の光の筋「光柱」が出現 福井”. ウェザーニュース. 2023年1月21日閲覧。

- ^ 「不知火(漁火の異常屈折現象)」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年7月11日閲覧。

関連項目

- 集魚燈のページへのリンク