くちば‐いろ【朽葉色】

朽葉

(朽葉色 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/19 06:03 UTC 版)

|

|

|

| 16進表記 | #896A45 |

|---|---|

| RGB | (145, 115, 71) |

| CMYK | (36, 46, 71, 11) |

| HSV | (36°, 51%, 57%) |

| マンセル値 | - |

| 表示されている色は一例です | |

| 朽葉色(JIS慣用色名) | ||

|---|---|---|

| マンセル値 | 10YR 5/2 | |

朽葉(くちば)とは、日本の古い色の名前の一つ。平安文学では黄赤系統だが、江戸時代以降は朽ちた葉の色に近い褐色系統の色をさすことが多い。

平安時代

多様な樹木の紅葉に由来する「朽葉」には、黄朽葉、赤朽葉、さらには青朽葉(あお味の残る落ち葉を模した、緑色系統)などの派生が「朽葉四十八色」と言われるほど存在した。これらは青朽葉を除き、クチナシとベニバナ染料の配合を変えた重ね染めで表現され、当時の朽葉は彩度が高い黄赤系統だったとみられる。

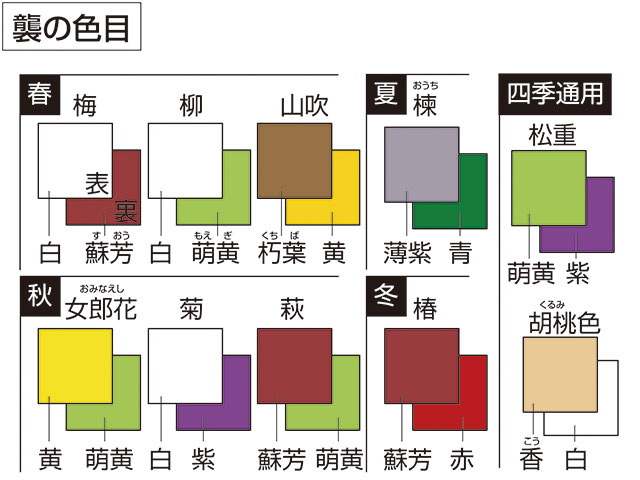

また、有職故実の襲の色目として、「朽葉色の襲」は表が朽葉色で裏が黄色、「赤朽葉」が表が赤朽葉、裏が黄色、「青朽葉」が表が青朽葉、裏が黄朽葉ですべて秋に着る衣装に用いるとされているが、さらに「花山吹」が表が黄朽葉または薄朽葉、裏が朽葉または黄色とされている。

平安時代の貴族は明るい黄赤を非常に好み、それまでイチョウなどの黄葉を指した「もみじ」が、奈良時代にはカエデなどの紅葉を表すようになったため、朽葉がそれまでのもみじを指すようになった。このため、ヤマブキの花の鮮やかな黄色になぞらえるほど、当時の朽葉は鮮やかな黄色系統の色だったと考えられている。

黄枯茶

|

|

|

| 16進表記 | #7E5435 |

|---|---|

| RGB | (126, 84, 53) |

| CMYK | (0, 40, 60, 60) |

| HSV | (25°, 58%, 49%) |

| マンセル値 | 7YR 4/3 |

| 表示されている色は一例です | |

時代が下って、江戸時代の染色に関する文献の中に、黄色に染めた布の上に薄い藍を重ねて染める「黄枯茶」という色の別名として「朽葉」が登場する。日本永代蔵にもこちらの「朽葉」が登場しており、どうやら当時は女性の着物の地色として比較的よく使われていたらしい。この緑褐色や、現在の朽葉色は単に「朽葉」という名から連想されたもので、平安の黄赤系の「朽葉」とは別系統の茶褐色である。

近似色

参考文献

- 近江源太郎・監修 『色々な色』 光琳社出版 1996年 ISBN 4771302324

- 清野恒介・島森功 『色名事典』 新紀元社、2005年7月。ISBN 4-7753-0384-8。

- 永田泰弘・監修 『新版 色の手帖』 小学館 2002年 ISBN 4095040025

- 福田邦夫・著 『色の名前はどこからきたか』 青娥書房 1999年 ISBN 4790601803

- 福田邦夫・著 『色の名前507』主婦の友社 2006年 ISBN 4072485403

- 藤井健三・監修 『京の色事典330』 平凡社 2004年 ISBN 4582634125

関連項目

朽葉色と同じ種類の言葉

- 朽葉色のページへのリンク