内膳司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/12 00:32 UTC 版)

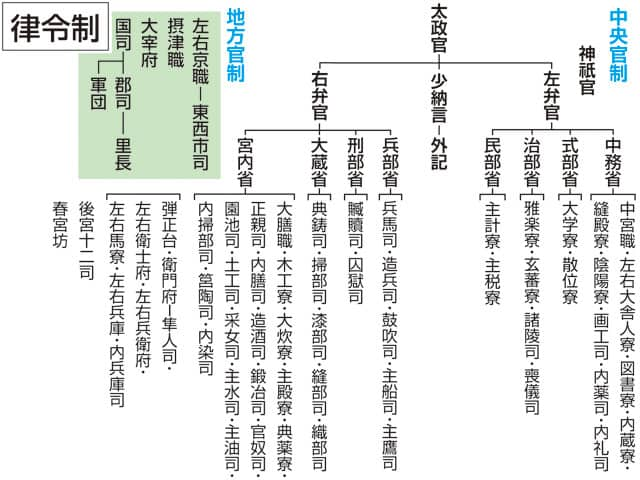

ナビゲーションに移動 検索に移動内膳司(ないぜんし/うちのかしわでのつかさ)は、日本の律令官制において宮内省に属した機関。和名は「うちのかしわでのつかさ」。官舎は内蔵寮の南にあった。司の等級は大司。

職掌

大宝律令以前は膳職という官司であったが、大宝律令制定時に、饗宴における食事の調理と配膳を担当する大膳職と分かれて、天皇の日常における食事の調理と配膳および食料の調達を担当する官司として設立された。このように「外」と「内」が対になっている機関は他に典薬寮と内薬司などもある。時代は下って、寛平八年(896年)には、同じ宮内省被官の園池司を吸収した。

職員

- 別当

- 内膳司の別当。定員1名。官位相当は三位。のちに設置され、大納言もしくは中納言が兼職した。

- 奉膳(ぶぜん)・正(かみ)

- 四等官における内膳司の長官(かみ)に相当する。定員2名。官位相当は正六位上。内膳司を統括するとともに、試食(毒味)役でもあった。内膳司が設置される前から高橋氏(のちの濱島家)・安曇氏が天皇の食膳を担当していたので、両氏が「奉膳」として長官職を担当し、「正」を置かずにいたが、後に、他氏からも長官職が任命されるようになり、その場合、他の氏は「正」を名乗った(安曇氏は高橋氏との衝突の末、桓武天皇の頃に断絶し、奉膳職は高橋氏の世襲職となった)。

- 典膳(てんぜん)

- 四等官における内膳司の次官(すけ)に相当する。定員6名。官位相当は従七位下。

- 令史

- 四等官における内膳司の 主典(さかん)に相当する。定員1名。官位相当は大初位上。

- 膳部

- 内膳司の職員で伴部。定員40名。調理役。また、膳部の中から五畿内諸国の江長(えのおさ)、網曳長(あびきのおさ)という魚を獲る役、および筑摩御厨長(ちくまのみくりやのおさ)という鮒鮨(ふなずし)などの食糧を貢納する役が任命された。

他の職員は以下のとおり。

内膳司被官の官司

- 進物所

- 御厨子所

- 贄殿

その他

『日本文徳天皇実録』や『日本三代実録』によれば、平安時代中期頃の内膳司には庭火神(庭火皇神)が祀られていた[1]。

脚注

関連項目

- 内膳司のページへのリンク