えき‐れい【駅鈴】

駅鈴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/11 09:41 UTC 版)

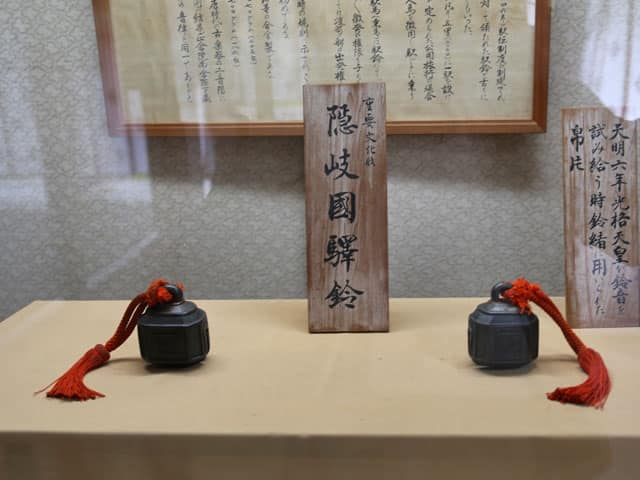

駅鈴 / 驛鈴(えきれい)は、日本の古代律令時代に、官吏の公務出張の際に、朝廷より支給された鈴である。

概要

646年(大化2年)1月1日、孝徳天皇によって発せられた改新の詔による、駅馬・伝馬の制度の設置に伴って造られたと考えられており、官吏は駅において、この鈴を鳴らして駅子(人足)と駅馬または駅舟を徴発させた。駅では、官吏1人に対して駅馬1疋を給し駅子2人を従わせ、うち1人が駅鈴を持って馬を引き、もう1人は、官吏と駅馬の警護をした。

現在残っている実物は、国の重要文化財に指定されている隠岐国駅鈴2口(幅約5.5 cm、奥行約5.0 cm、高さ約6.5 cm)のみとされる[1]。この駅鈴は島根県隠岐の島町の玉若酢命神社に隣接する億岐家宝物館に保管・展示され、同神社宮司で隠岐国造の末裔である億岐家によって管理されている。ただし、隠岐国駅鈴の真贋はいまだ諸説あって、はっきりしていない。

1976年(昭和51年)1月25日発売の20円はがきの料額印面の意匠になった。

脚注

関連項目

外部リンク

- >> 「駅鈴」を含む用語の索引

- 駅鈴のページへのリンク