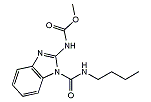

ベノミル

| 分子式: | C14H18N4O3 |

| その他の名称: | ベノミル、ベンラート、Benlate、Benomyl、N-[1-(Butylcarbamoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl、Argocit、Benomyl-Imex、殺菌剤D-1991、ベンラート50、フンダゾール、Fungochrom、Tersan 1991、アルゴシット、ベノミル-イメックス、Uzgen、テルサン1991、フンゴクロム、BBC、Benlate 50W、Fungicide D-1991、NS-02(fungicide)、MBC【ベノミル】、Benlate 50、Fundazol、ウズゲン、NS-02(殺菌剤)、NS-02、Du Pont 1991、BC-6597、ベンラート50W、デュポン1991、N-[1-(Butylcarbamoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamic acid methyl ester、ベンレート、[1-(Butylcarbamoyl)-1H-benzimidazole-2-yl]carbamic acid methyl ester、N-[1-(N-ノルマル-ブチルカルバモイル)-1H-2-ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル、MBC【Benomyl】 |

| 体系名: | N-[1-(ブチルカルバモイル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]カルバミド酸メチル、[1-(ブチルカルバモイル)-1H-ベンゾイミダゾール-2-イル]カルバミン酸メチル |

ベノミル

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/28 20:08 UTC 版)

| ベノミル | |

|---|---|

|

|

|

メチル [1-[(ブチルアミノ)カルボニル]-1H-ベンゾイミダゾール-2-yl]カーバメート |

|

|

別称

Benomyl

|

|

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 17804-35-2 |

| KEGG | C10896 |

|

|

| 特性 | |

| 化学式 | C14H18N4O3 |

| モル質量 | 290.32 g mol−1 |

| 外観 | 白色の結晶性粉末 |

| 融点 | 290 ℃ |

| 水への溶解度 | 不溶 |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

ベノミル(英 Benomyl)はカーバメート系殺菌剤の一種。

用途

デュポン社が開発した殺菌剤で、日本では1971年4月21日に農薬登録を受けた。1999年の実績では、日本は原体29トン・製剤243トンを輸入している。商品名は「ベンレート」など。リンゴ・ナシ・ブドウのうどんこ病や黒星病、柑橘類のそうか病、テンサイの褐斑病、稲の種子病に有効で、種子・球根の消毒や、ミカンの青カビなど貯蔵時の病害防除にも用いられる。現在は住友化学が生産・販売(家庭園芸用は住友化学園芸が販売)している。

性質

特異臭を有する白色の固体。不燃性であるが、加熱により分解し、窒素酸化物を含む有毒なフュームを生じる。 毒物及び劇物取締法による毒物・劇物には分類されていない。土壌中でカルベンダジムとイソシアン酸ブチルに加水分解し、前者は3ヶ月~2年ほど残留する。水生生物に対する毒性が強く、土壌中の共益微生物にも悪影響を与えるため時として植物の生育を妨げることもある。アメリカやイギリスでは、眼に先天性障害を持つ子どもの家族が、ベノミルが原因だとしてデュポン社を相手に訴えを起こし、デュポン社が敗訴している。これを受け、デュポン社では2002年に製造を打ち切ったが、日本国内では農家や園芸家に高く支持されてきていた為、本剤の商標並びに日本国内における事業は同年、住友化学へ譲渡され、以後日本国内向けには同社が製造・販売(家庭園芸向けには同社グループの住化タケダ園芸(当時、現:住友化学園芸)が販売)するようになった。なお、デュポン社が生産していた時代は、日本国内においては、農家・業者向けには日本農薬が、家庭園芸向けには武田園芸資材(後のタケダ園芸→住化タケダ園芸、現:住友化学園芸)及び三共(現:第一三共)がそれぞれ販売していた。

参考文献

- 植村振作・河村宏・辻万千子・冨田重行・前田静夫著 『農薬毒性の事典 改訂版』 三省堂、2002年。ISBN 978-4385356044。

- 国際化学物質安全性カード

- ベノミルのページへのリンク