纒向古墳群

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/07 05:42 UTC 版)

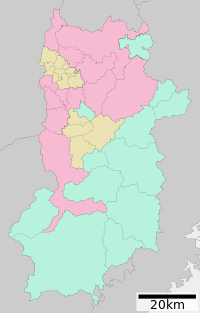

纒向古墳群(まきむくこふんぐん)は、奈良県桜井市に所在する古墳時代前期初頭の古墳群である。オオヤマト古墳集団(大和・柳本古墳群)のなかの1つであり、柳本古墳群の南に位置し、三輪山の西麓に広がる。前方後円墳発祥の地とみられている。

概要

「オオヤマト古墳集団」は、奈良盆地の南東部に所在し、北から、萱生古墳群、柳本古墳群、纒向古墳群、磯城の古墳の4グループに分類され[1]、本古墳群は、天理市から桜井市の「山辺の道」沿いに広がる柳本古墳群の南、かつての「水垣郷」に位置し、広大な纒向遺跡のなかに分布する。地形的には、珠城山丘陵によって柳本古墳群とは分断される。

盟主墳とされる箸墓古墳(箸中山古墳)は、定型化した最初の前方後円墳とみなされており、3世紀の後半から4世紀に築造されたと推定される。こんにち、この定型化古墳の出現をもって「古墳時代」が始まったという時期区分が一般的に採用されている。箸墓古墳は戦前の笠井新也の研究以来、『魏志』倭人伝のいう邪馬台国に都した倭の女王卑弥呼の墓ではないかという説がある[2][3]。宮内庁では「倭迹迹日百襲姫命大市墓」として管理している。

古墳の特徴

箸墓古墳をのぞく5基の前方後円形の墳墓は「纒向型前方後円墳」と呼ばれることがあり、帆立貝のような形状をもっており、以下のような共通の特徴を有している。

- 後円部に比べ前方部が著しく小さく低平である。

- 墳丘全長・後円部直径・前方部の長さの比は、正しく3:2:1を原則としている。

- 後円部は、扁球・倒卵か不正円形で正円形でない。

- 周濠を持つ古墳は、前方部が狭い。

いっぽう箸墓古墳は、後円部が5段築成によるものであり、前方部の前面幅は撥(ばち)状を呈し、規模も他の5基の約3倍に相当する278メートルであり、そこには隔絶性が明らかに存在し、しばしば「初期ヤマト王権最初の王墓」と評される。

- 1 纒向古墳群とは

- 2 纒向古墳群の概要

- 3 主な古墳

- 4 前方後円墳6基の比較対照表

固有名詞の分類

- 纒向古墳群のページへのリンク