ごうせい‐じゅし〔ガフセイ‐〕【合成樹脂】

合成樹脂

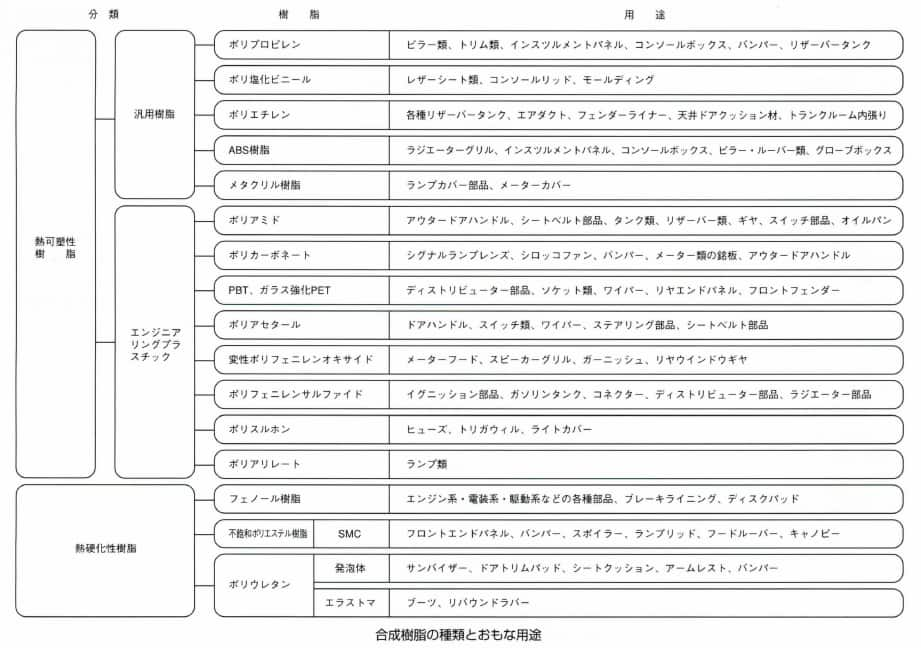

合成高分子物質のうち、天然に得られる樹脂状物質と性質が似ていて、繊維やゴムとして利用される以外のものの総称。合成樹脂は大別すると熱可塑性樹脂と熱硬化性樹脂に分けられる。熱可型性樹脂は、使用する環境の違いなどによって、汎用樹脂と高機能樹脂(エンジニアリングプラスチック)に分類される。合成樹脂の一般的な特性は、軽い、電気や熱の絶縁性がよい、耐薬品性がよい、などがある反面、耐熱性が悪い、熱膨張率が大きい、衝撃に弱い、経時変化がある、などの欠点がある。自動車における樹脂成形部品は、軽量化、デザインの自由度、一体化による部品点数削減、防錆などの観点から、採用範囲、量ともに増加し、内外装部品、機能部品、電装部品、タンク類など、あらゆる部分で用いられている。

合成樹脂

【英】: synthetic resin

| 比較的簡単な成分の原料から化学的方法で合成した天然樹脂類似の物質をいう。 現在では天然にみられない多種多様の性質を持つ製品が作られている。合成樹脂は、通常、加熱により軟化する熱可塑性樹脂と加熱により硬化する熱硬化性樹脂に大別される。現在、前者の生産が主流となっている。熱可塑性の汎用{はんよう}樹脂には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂などがあり、熱硬化性樹脂には、フェノール樹脂、エポキシ樹脂などがある。 |

合成樹脂

合成樹脂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/16 08:28 UTC 版)

合成樹脂(ごうせいじゅし、英: synthetic resin)とは、人為的に製造された高分子化合物からなる物質の一種。合成樹脂から紡糸された繊維は合成繊維と呼ばれ、合成樹脂は可塑性を持つものが多い。

概説

合成樹脂は一般的には石油を原料とするモノマーを重合してできたポリマーに添加剤を加えた物質の総称である[1]。合成樹脂は、主に原油を蒸留して得られるナフサを原料として製造され、この製造は石油化学産業の重要な一部門となっている[2]。

他方、他の原料からも製造は可能であり、特に、再生産が可能であるサトウキビやトウモロコシなどのバイオマスを原料としたバイオマスプラスチック(バイオプラスチック)は石油資源の枯渇対策の一つとして注目されている[3]。ただし、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックは全く別の概念であり、バイオマスプラスチックであるからと言って自然に分解するわけではないことは注意が必要である[4]。

金型などによる成形が簡単なため、大量生産される各種日用品や工業分野、医療分野の製品などの原材料となる。製品の使用目的や用途に合わせた特性・性能を有する樹脂の合成が可能であり、現代社会で幅広く用いられている。

一般的なプラスチックの特徴としては、電気を通さない絶縁体である、水に強く腐食しにくい、比較的熱に弱い等が挙げられる。ただし硬度や耐熱性、強度に関しては改善が可能であり、こうした点を強化したエンジニアリング・プラスチック(エンプラ)やスーパーエンプラと言った高性能なプラスチックも使用されている。

また、絶縁性や腐食耐性はプラスチック本来の性質である。しかし、使用目的に応じてこれらの性質に当てはまらないプラスチックも開発されている。

導電性に関しては、1970年代に白川英樹らによって導電性ポリアセチレンが開発されて以降、様々な導電性ポリマーが開発され、タッチパネルなどに利用されるようになった[5]。

腐食耐性に関しても、微生物による分解が可能な生分解性プラスチックが開発されているが、分解には特殊な条件や長い期間が必要なものも多い[4]。

親水性に関しても、非常に大量の水を吸収し保存することが可能な高吸水性高分子が開発されており、保水剤や紙おむつなど幅広く利用され、その保水性から砂漠の緑化への利用も計画されている[6]。

名称

プラスチック(plastic)という語はギリシャ語のπλαστικός(plastikos)に由来しており「形作ることができる」という意味がある[7]。πλαστός (plastos)では「成形された」という意味になる[8]。18世紀の英国の書物においてすでに可塑性という意味でplasticという単語は利用されているが[9]、19世紀に本格的に英語に取り入れられ、特に合成樹脂のように成形可能な材料を指す用語になったとされる[10]。

合成樹脂と同義である場合や、合成樹脂が「プラスチック」と「エラストマー」という2つに分類される場合、また、原料である合成樹脂が成形され硬化した完成品を「プラスチック」と呼ぶ場合、多様な意味に用いられている[11][12]。

合成樹脂の化学

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年12月)

|

高分子

合成樹脂は高分子化合物の一種である。例えば、ポリエチレンは炭素2個のエチレンを多数繋いだ重合体であり、この場合のエチレンは「モノマー」と呼ばれ、ポリエチレンは「ポリマー」と呼ばれる。「モノ」は1つ、「ポリ」はたくさんを意味する接頭辞である。モノマーを繋げていく反応を重合反応と呼び、モノマーが繋がっている個数を重合度と呼ぶ。エチレン500個が繋がったポリエチレン(炭素数1000)の重合度は500である。重合度が大きくなるにつれ、より硬くより強い樹脂になる。ポリエチレンは熱をかけると融けて流動するので、その状態で成型する。流動し始める温度(ガラス転移温度)は分子量が大きくなるほど高くなる。分子量が一定以上に大きくなると、熱をかけても流動せず、さらに温度を上げると分解する。

共重合とポリマーアロイ

用途によって、2種類以上のモノマーを使用して合成樹脂を作ることがある。これを共重合と呼ぶ。例えば自動車の内装に多用されているABS樹脂は、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン樹脂の略称で高い強度と耐衝撃性を有する。硬いが衝撃に弱く割れやすいアクリロニトリル樹脂とスチレン樹脂の性能と、柔らかいが衝撃に強いブタジエン樹脂の性能を組み合わせ、強度と耐衝撃性を両立させている。アロイとは日本語で合金と呼ばれるもので、金属の華々しい開発に樹脂開発者が憧れて命名されたといわれている。

共重合はモノマーの配列の仕方によって、ランダム共重合、ブロック共重合、グラフト共重合に分類される。ランダム共重合はモノマーがランダムに結合した物。ブロック共重合は単一モノマーでできたある程度の長さのポリマー同士が縦に繋がっているもの。グラフト共重合は注連縄に似ている。単一モノマーで出来た長いポリマーの所々に違う種類のポリマーがぶら下がっている。

共重合は、2種類以上のモノマーが化学的に結合して出来ているが、ポリマーアロイは異種の単独ポリマー同士を混合して製造する(アロイは合金のこと)。ポリマーアロイの例として耐衝撃性ポリスチレンがある。ポリスチレンは上記のように硬くて割れやすいが、少量のゴムを混合することにより割れにくい性質を持たすことができた。

歴史

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年12月)

|

語史的な観点から述べうるプラスチックは考古学的史料から発見されており、それらは天然ゴムや樹脂、卵、血液、牛の角などにより制作されたものであった。紀元前1600年頃のメソアメリカ人はボールや結束具、人形に天然ゴムを使用していた[13]。中世西欧では、加工した牛の角を窓の材料に利用していたとされる。

現代我々が考える工業製品としてのプラスチックは、1835年に塩化ビニルとポリ塩化ビニル粉末を発見したのが最初といわれる。初めて商業ベースに乗ったのは、1869年にアメリカで開発されたセルロイドである。これはニトロセルロースと樟脳を混ぜて作る熱可塑性樹脂だが、植物のセルロースを原料としているので半合成プラスチックと呼ばれることがある。セルロイドはもともと、アフリカゾウの乱獲による象牙の不足を受けたビリヤードボール会社の公募によって商品化されたものであり、ビリヤードボールをはじめフィルムやおもちゃなどに大量に使用されたが、非常に燃えやすく、また劣化しやすい性質があるため次第に使用されなくなった[14]。

本格的な合成樹脂第一号は、1909年にアメリカのレオ・ベークランドが工業化に成功したベークライト(商品名)といわれている。フェノールとホルムアルデヒドを原料とした熱硬化性樹脂で、一般にはフェノール樹脂と呼ばれている[15]。その後、パルプ等のセルロースを原料としてレーヨンが、石炭と石灰石からできるカーバイド(en:Carbide)を原料にポリ塩化ビニルなどが工業化された。戦後、石油化学の発達により、主に石油を原料として多様な合成樹脂が作られるようになる。日本では、1960年代以降、日用品に多く採用されるようになる。

1970年代には工業用部品として使用可能なエンジニアリングプラスチックが開発され、1980年代には更に高度なスーパーエンジニアリングプラスチックが使用されるようになった。これらの合成樹脂は金属に代わる新たな素材として注目されている。

1970年頃までは「プラスチックス」という表記が見られた。これはアメリカでも同様で、"plastics" という「形容詞+s」で集合名詞としていたが、名詞であるという意識が高まり、"s" が抜け落ちた。その時期は日本より約10年早い。(なお、整形外科を plastic surgery というように、形容詞 plastic の原義は「形をつくる」「成型による」「成型可能な」といった意味である)

性質上の分類

高分子材料である合成樹脂は熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂に分けられる[16]。

熱硬化性樹脂

熱硬化性樹脂 (英: Thermosetting resin) は、加熱すると重合を起こして高分子の網目構造を形成し、硬化して元に戻らなくなる樹脂のこと[17]。網化状樹脂、橋かけ形樹脂、三次元化樹脂ともいう[16]。熱硬化性樹脂には縮合重合形と付加重合形がある[16]。

縮合重合形

縮合重合形フェノール樹脂やメラミン樹脂などがある[16]。

など

付加重合形

付加重合形にはエポキシ樹脂などがある[16]。

- エポキシ樹脂(EP)

- 不飽和ポリエステル樹脂 (UP)

- ポリウレタン(PUR)

など

熱可塑性樹脂

熱可塑性樹脂 (英: Thermoplastic resin) は、ガラス転移温度または融点まで加熱することによって軟らかくなり、目的の形に成形できる樹脂のこと。線状樹脂ともいう[16]。一般的に、熱可塑性樹脂は切削・研削等の機械加工がしにくいことが多く、加温し軟化したところで金型に押し込み、冷し固化させて最終製品とする射出成形加工等が広く用いられている。成形法にはほかにも、金型から押し出して成形する押出成形など様々な成形法が存在する[18]。熱硬化性樹脂よりも靭性が優れ、成形温度は高いが短時間で成形できるので生産性が優れる。

熱可塑性樹脂には結晶性樹脂と非結晶性樹脂(無定形樹脂)がある[16]。

結晶性樹脂

結晶性樹脂にはポリエチレンやポリプロピレンなどがある[16]。

非結晶性樹脂

非結晶性樹脂にはアクリル樹脂やポリカーボネートなどがある[16]。

応用上の分類(熱可塑性樹脂)

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年12月)

|

熱可塑性樹脂を用途により分類すると、以下のとおりになる。

汎用プラスチック

家庭用品や電気製品の外箱(ハウジング)、雨樋や窓のサッシなどの建築資材、フィルムやクッションなどの梱包資材等、比較的大量に使われる。

- ポリエチレン (PE)

- ポリプロピレン (PP)

- ポリスチレン (PS)

- ポリ酢酸ビニル (PVAc)

- ポリウレタン(PUR)

- ポリ乳酸

- テフロン - (ポリテトラフルオロエチレン、PTFE)

- ABS樹脂(アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂)

- AS樹脂

- アクリル樹脂 (PMMA)

- ポリ塩化ビニル (PVC)

など

エンジニアリング・プラスチック

家電製品に使われている歯車や軸受け、CDなどの記録媒体等、強度や壊れにくさを特に要求される部分に使用される。略してエンプラとも呼ばれる。

- ポリアミド (PA)

- ポリアセタール (POM)

- ポリカーボネート (PC)

- 変性ポリフェニレンエーテル(m-PPE、変性PPE、PPO)

- ポリエステル (PEs)の内

- ポリエチレンテレフタレート (PET)

- グラスファイバー強化ポリエチレンテレフタレート (GF-PET)

- ポリブチレンテレフタレート (PBT)

- 環状ポリオレフィン (COP)

など

スーパーエンジニアリングプラスチック

特殊な目的に使用され、エンプラよりもさらに高い熱変形温度と長期使用出来る特性を持つ。略してスーパーエンプラとも呼ばれる。

- ポリフェニレンスルフィド (PPS)

- ポリテトラフロロエチレン(PTFE)一般的にテフロンと呼ばれる。

- ポリサルフォン (PSF)

- ポリエーテルサルフォン (PES)(Polyethersulfone)

- 非晶ポリアリレート (PAR)

- 液晶ポリマー (LCP)

- ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

- 熱可塑性ポリイミド (PI)

- ポリアミドイミド (PAI)(Polyamide-imide)

など

別途、熱可塑性樹脂を硬度で分類すると、上記の硬度高めの「プラスチック」と硬度低めの(柔らかく、弾力がある)「熱可塑性エラストマー」がある。

合成樹脂の用途

プラスチックが本格的に開発されたのは20世紀に入ってからであるが、その軽さや衝撃への強さ、腐りにくさ、絶縁性の高さ、そして何よりも用途に合わせて安価に大量生産が可能であることから、それまで木材や繊維、ガラスや陶器などを素材に用いていたものがプラスチックに置き換えられることも多く、用途は非常に多岐にわたる[19]。

日本における2018年度の生産のうちもっとも利用が多いのはフィルムやシート向けであり、全生産量の43%を占める。この中にはポリ袋などの包装用品や各種農業用フィルムが含まれている。次いで利用が多いのはペットボトルやポリタンク、洗剤やシャンプー容器などの容器類であり、生産量の14.8%を占める。第3位は機械の筐体・機構部品、電子機器や小型機械、家電製品といった機械器具や部品類であり、全体の11.6%を占める。第4位は各種パイプや継手であり、7.5%を占めている。食器などの台所・食卓用品や、風呂、トイレ、洗濯、掃除用品、文房具、楽器など各種日用品は5%を占め第5位となっている。以下、雨樋や床材などの各種建材が4.7%、発泡スチロールなどの発泡プラスチックが4.3%、ドアや看板、波板などの板が2%、浴槽やボートの船体、釣り竿などに用いられる強化プラスチックが1.2%、靴や鞄、衣服などに用いられる合成皮革が1%、そのほかの用途が4.9%となっている[20]。

合成樹脂の性能

機械的性質

機械的性質は引張りや圧力等の外力に対する特性であり、機械部品など広範囲に使用される素材であることから各種の試験がある[21]。

物理化学的性質

吸水率、水分含有率、耐薬品性、比重、密度などの物性である[21]。

- 吸水率

- 水分含有率

- 耐薬品性

電気的性質

一般的には絶縁体であり電線の被覆や電気機器の筐体に用いられている。一方で絶縁体であることから静電気が発生しやすく、電圧が限界に達すると絶縁性が失われる(絶縁破壊)[21]。

光学的性質

透明性が必要な合成樹脂の場合には光学的性質が重要となる[21]。

耐熱性

製品としては使用限界温度である熱変形温度、寒地での脆化温度、構造材料としての熱伝導度、温度変化が大きい用途での熱膨張や熱収縮などが重要となる[21]。

合成樹脂の劣化

プラスチック成形品は、原料となる合成樹脂の種類によって劣化要因が異なる。劣化要因としては、材料自身の経時変化、単一の外的要因による変化、複合的な外的要因による変化などがある。

外的要因

熱による劣化 合成樹脂は、主に炭素、酸素、水素で構成される高分子化合物であり、分子構造は紐状の構造となっている。合成樹脂は加熱されることで、分子運動が活発化し空気中の酸素と反応しやすくなり、酸素と反応することで紐状の構造がバラバラになり劣化する[22]。

光による劣化 合成樹脂は、光エネルギーを吸収し、分子同士の化学結合が切断、または分子を励起させることで酸化が起こり劣化する。 合成樹脂の劣化を引き起こす太陽光の波長は、紫色の可視光から近紫外光の領域に該当する300~400ナノメートルである。プラスチックの種類別に劣化しやすさは異なり、それぞれの波長は以下のようになる[22]。

| 材料名 | 劣化しやすい波長長さ(nm) |

|---|---|

| ポリエステル | 325 |

| ポリスチレン | 318 |

| ポリプロピレン | 300 |

| ポリ塩化ビニル | 310 |

| 塩ビ―酢ビ共重合体 | 310 |

| ホルムアルデヒド樹脂 | 322~364 |

| 硝酸セルロース | 300~320 |

| ポリカーボネート | 310 |

| ポリメチルメタクリレート | 295 |

水による劣化 合成樹脂の種類や環境によっては、加水分解により劣化する。 ポリウレタン(PU)やポリエチレンテレフタラート(PET)のように分子構造にエステル結合を有する合成樹脂は加水分解しやすい性質がある。また、湿気がある状態で合成樹脂を溶融し成形すると加水分解しやすくなる[22]。

有機溶剤による劣化 一般的にどんな素材でも、その構造と類似する構造をもつ材料は取り込みやすい性質をもつ。例えば耐候性、衝撃強さ、耐熱性に優れているポリカーボネイト(PC)も、ある特定の溶剤に対しては、材料内に有機溶剤を取り込みやすく強度が低下する[22][23]。

金属や金属化合物による劣化 金属イオンが合成樹脂の酸化反応の触媒として働き劣化をまねく。とくにコバルトとマンガンが合成樹脂に対して影響を及ぼしやすい。また、ポリプロピレン(PP)やABS樹脂は高温になると、銅に反応しやすくなる[22]。

欠陥・応力・ひずみによる劣化 気泡やクラック、ウェルドライン、異物の混入などの欠陥。成形時のひずみ、残留応力等によるストレスクラックやソルベントクラック現象とよばれる割れが生じることがある[22][23]。

生分解

いっぱんに合成樹脂は「腐らない」こと、すなわち微生物による生分解を受けないことを長所のひとつとするが、いくつかの合成高分子は生分解を受けることが知られている。細菌や真菌による合成樹脂の分解は種々の酵素によって行われる[24][25]。

合成樹脂の生分解は1950年代 - 1960年代ごろから注目されており[24][25]、n-パラフィン、分子量の比較的ちいさなポリオレフィン、ポリビニルアルコール、脂肪族ポリエステル、ポリエチレングリコール、ε-カプロラクタムなどの合成高分子類の微生物分解性が研究されてきた。一方、芳香族ポリエステルのひとつであるポリエチレンテレフタレート(PET)など、プラスチックとして有用で大量生産の対象となる合成高分子の生分解にかんしては、否定的な結果が得られる場合が多かった[24]。近年は、従来生分解が困難であるとされてきた合成樹脂を分解する微生物の報告や、動物が合成樹脂を摂食し、代謝を行う事例[注釈 1]の報告など、合成樹脂の生分解にかんするさまざまな新知見が蓄積されつつあり、プラスチック廃棄物問題の解決法を探るうえでもいっそうの注目が集まっている[25]。ここでは主に Ru, Huo & Yang (2020) によるレビューにもとづき、近年の合成樹脂の生分解にかんする知見を概説するが、合成樹脂の化学構造や実験・分析手法の差異によって生分解性の正確な評価が困難であるものもいまだ多い[25]。

- ポリエチレン

- ポリエチレン(PE)の生分解は1970年代ごろから研究対象として注目されていたが、微生物による生分解を受けるのは主として低分子量成分であり、分子量が 2000 を超える[25]高分子量PEが環境中で生分解を受けることは困難であるとされてきた[24][25][28]。高い分子量が生分解を阻害する主要因となるため、PEの生分解を行うには熱や紫外線、酸化剤などを用いた機械的・化学的な前処理が必要であると考えられていたが、近年は、前処理が行われていない長鎖PEを分解することができる可能性のある細菌や真菌が環境中から多数見出されており[25]、たとえば、日本からは低密度ポリエチレン(LDPE)を分解する Bacillus 属の細菌が報告されている[28]。腐植栄養湖(英語: humic lake)において、生分解されたPE由来の炭素が植物プランクトンの必須脂肪酸の合成に用いられていることを示した Taipale et al. (2019) のように、環境中でのふるまいの観点からPEの生分解プロセスを調査した研究もある[29]。

- また、複数種の昆虫の幼虫がLDPEを摂食し、腸内細菌を介して代謝を行うことができることが報告されており、注目すべき生分解の事例と見なされている[25]。LDPEを摂食することが報告されているのは鱗翅目に属するコハチノスツヅリガ Achroia grisella、ハチノスツヅリガ Galleria mellonella、ノシメマダラメイガ Plodia interpunctella や[25][26]、鞘翅目ゴミムシダマシ科の Zophobas atratus(スーパーワーム)で[30]、このうちハチノスツヅリガの幼虫を用いた実験では、幼虫がLDPEを摂食してグリコールを主成分とする液状の糞を排泄すること、幼虫の腸内細菌叢から分離培養された Acinetobacter 属の細菌が、PEを唯一の栄養源として一年以上の生存が可能であることが確認されている。また、幼虫を介した in vivo での生分解と分離培養された細菌による in vitro での生分解プロセスとを比較すると、前者と比べて後者のPE分解速度が低いことから、幼虫と細菌とが相互に関係することでLDPEの生分解が促進される可能性が示されている[26]。2022年10月4日のネイチャー・コミュニケーションズでは、ハチノスツヅリガの幼虫の唾液に含まれる酵素はポリエチレンを分解することができるとの発表がされている[31][32]。

- PE分解酵素としては、Phanerochaete chrysosporium 由来のマンガンペルオキシダーゼ、大豆由来のペルオキシダーゼ、Rhodococcus ruber C208株が細胞外に分泌するラッカーゼなどが知られている[25]。

- ポリスチレン

- Xanthomonas 属や Pseudomonas 属などに属する細菌がポリスチレン(PS)の生分解を行うことが知られているが[33]、いっぱんに、細菌や真菌によるPSの分解速度は非常に低いとされる[25]。一方、幼虫期にPSを摂食することのできる昆虫が複数種知られており、PSの生分解研究において注目されている。PSを摂食することが報告されているのはチャイロコメノゴミムシダマシ Tenebrio molitor(ミールワーム)、コメノゴミムシダマシ Te. obscurus(ダークミールワーム)、Z. atratus(スーパーワーム)[25][30]、コクヌストモドキ Tribolium castaneum(以上、鞘翅目ゴミムシダマシ科)[34]および、鱗翅目のハチノスツヅリガで[35]、このうちミールワーム、スーパーワーム、ハチノスツヅリガ幼虫を用いた実験では、三種ともPSフォームを唯一の餌として30日間の飼育が可能であり、腸内細菌を介した生分解の証拠も得られたものの、通常の餌で飼育した対照群と比較して生存率や体重が有意に低下しており、PSでは幼虫の発育に必要なエネルギーを満たせない可能性が指摘されている[35]。また、幼虫の腸内細菌叢からPSの生分解に関与する可能性のある微生物が多数分離されている[25][35]。

- PSの生分解にかかわる酵素としては、Azotobacter beijerinckii HM121株が分泌するヒドロキノンペルオキシダーゼが知られている[25]。

- ポリプロピレン

- ポリプロピレン(PP)の生分解を行う可能性のある細菌や真菌が複数環境中から見いだされているが、それらは可塑剤や低分子量成分の分解にのみ寄与し、高分子量の長鎖PPの解重合は行われていない可能性もあり、評価が難しいとされている。分解酵素も知られていないが、PEと同様に機械的化学的前処理によって生分解が促進される可能性が指摘される[25]。

- ポリ塩化ビニル

- ポリ塩化ビニル(PVC)は利用の際に可塑剤が添加されることが多い合成樹脂である。可塑剤は炭素源として多くの細菌や真菌によって利用される(生分解される)ことが知られており、可塑化されたPVCを用いる製品、たとえば浴槽の蓋や農業用シートはさまざまな微生物によって損傷を受け得る。しかしながら、可塑剤とPVCの両方を分解できる微生物や酵素は知られておらず、生分解後の残留物の問題は大きい[25]。

- ポリウレタン

- ポリウレタン(PUR)は、合成に用いるポリオールの種類によってポリエステルPURとポリエーテルPURの二種に分けられる。ポリエステルPURの生分解にかんする研究はひろく行われており、Pseudomonas putida(シュードモナス・プチダ)など多数の細菌・真菌によって生分解を受けることが報告されている。一方で後者のポリエーテルPURにかんしては、生分解を行う可能性のある細菌や真菌がいくつか報告されているものの、前者と比較して微生物による生分解を受けにくいと考えられている。分解酵素についても同様で、ポリエステルPURにかんしては、エステル結合を加水分解するさまざまなリパーゼやエステラーゼが種々の微生物から見い出されているが[25]、ポリエーテルPURを分解する酵素は知られていない[25][36]。

- ポリエチレンテレフタレート

- ポリエチレンテレフタレート(PET)の生分解性は結晶化度(英語: crystallinity)の程度によって異なり、大まかに結晶化度の低いもの(low-crystallinity PET: lcPET)と結晶化度の高いもの(high-crystallinity PET: hcPET)に分けたとき、生分解を受けることが知られているのはもっぱら前者のlcPETであり、後者のhcPETはほとんど生分解を受けない[25][37]。熱成型されるPETボトルなどのPET製品は結晶化度が高く、したがって、PET製品の多くはそのままでは生分解に適さないとされる[37]。lcPETの生分解にかんしては、Yoshida et al. (2016) によって記載された Ideonella sakaiensis(イデオネラ・サカイエンシス)と、本種から分離同定されたPET分解酵素 PETace がよく知られているが、PETaceは熱不安定性であり分解速度も非常に遅いことから、PET加水分解酵素としての要件を満たさないという指摘がなされている。一方、Thermobifida fusca などから得られたクチナーゼ類からは、熱安定性かつ高いPET分解性を示すものが知られており、PET加水分解酵素として有望視されている[25][37]。

複合材料

合成樹脂を用いた複合材料の一種として繊維強化プラスチック(FRP)がある。繊維強化プラスチックの代表的なものにガラス繊維強化プラスチック (GFRP) と炭素繊維強化プラスチック (CFRP) がある。ガラス繊維は引っ張り強度がプラスチックよりはるかに強いので、成型部品の強度向上によく使用される。炭素繊維の強度はガラス繊維より更に強いが高価なので、CFRPは軽くて強い(高価な)素材として航空機等に使用されている[38]。また建材として、合成樹脂と木質系材料(木材や竹など)を微細化した木粉または木繊維を主原料とする木材・プラスチック複合材(WPC)および木材・プラスチック再生複合材(WPRC)があり[39]、主にデッキやフェンス、ルーバー等の外構材として用いられている。

機能性樹脂

形状記憶樹脂

形状記憶樹脂は形状記憶合金と同様に塑性変形された樹脂が所定温度以上に加熱されるともとの形状にもどるという特異な性質を備える樹脂で形状記憶合金に比べて軽量で廉価であり、変形時の形状の自由度が形状記憶合金よりも高いなどの特徴を備える[40][41]。

光硬化性樹脂

生産

2012年のプラスチックの世界生産は2億8800トンであり、最大の生産国は中国で5213万トン、以下EUが4900万トン、アメリカ4805万トン、韓国1335万トン、日本1052万トンの順となっていた[42]。プラスチックの生産量は急増しており、2015年には3億2200万トンに達している[43]。日本での生産量は1990年代前半までは増加傾向にあったものの、1997年に1521万トンを記録した後は減少に転じた。その後、2008年までは1400万トン前後の横ばいで推移していたものの、2009年のリーマンショックの影響で生産量が1100万トン台にまで激減し[44]、それ以降は1000万トン前後の生産量で推移している[42][20]。

2018年の日本国内生産においては総生産量1067万トンのうちポリエチレンが23.1%、ポリプロピレンが22.1%、塩化ビニールが15.8%を占め、これらを含む熱可塑性樹脂が全体の88.8%、熱硬化性樹脂が9.1%となっていた[20]。

処理

プラスチックは回収してリサイクルすることが可能である。リサイクルには、廃プラスチックを溶融してそのままプラスチックに再生するマテリアルリサイクルと、分解していったん原料に戻し、そこから加工するケミカルリサイクル、そしてプラスチックを燃料化して熱エネルギーを回収するサーマルリサイクルの3つの方法が存在する[45]。プラスチックを再び石油へと戻す、いわゆる油化もリサイクルの一方法であるが、これを原料化とみなすか燃料化と見なすかについては国ごとに差異がある[46]。ただしプラスチックリサイクルのシステムが確立されている国家においても、回収されたプラスチックのすべてがリサイクルや燃料化に回されるわけではなく、他国への廃プラスチック輸出が盛んに行われてきた[47]。

2019年にバーゼル条約の改正案が発効したことにより、2021年以降は汚れたプラスチックごみを輸出する際に相手国の同意が必要となった[48]。

日本

日本も例外ではなく、2006年にはすでに廃プラスチックの13%が海外輸出へと回されていた[49]。2017年には、排出されたプラスチック903万トンのうちリサイクルされたものが251万トンで、うち149万トンが海外に輸出され処理されていた[50]。しかし主な輸出先であった中国が2017年末に廃プラスチックの輸入禁止を打ち出し、さらにそれに代わる輸出先となっていたタイ・マレーシア・ベトナム・台湾が2018年に相次いで輸入規制を導入したため、廃プラスチックの国内滞留および国内処理が増加した[51]。

2016年時点で海外へのプラスチックごみ輸出量は153万トンだったが、2018年には101万トンまで減少した。減少分は国内で処理されていることになるが、環境省のアンケート調査によると、一部地域において保管上限の超過や受入制限が発生しており、国内においてリサイクル処理施設の整備を進めることが急務となっている[50]。

2021年時点で、日本のプラスチックリサイクル率は87%で、うち焼却してエネルギーとして利用するサーマルリサイクルが62%、マテリアルとケミカルリサイクルは25%だった。比較して、2020年度の欧州ではマテリアルとケミカルリサイクルは35%だった。[52]

環境への影響

世界のプラスチック年間生産量は、1950年の200万トンから2015年には約200倍の4億700万トンに達した[53]。2050年には11億トンに達するといわれている。[54]プラスチックの多くは使い捨てされており、リサイクルされたのは生産量のわずか9%となっている。2016年時点で、1人あたりのプラスチックごみの排出量は1位がアメリカ、2位がイギリスである[47]。イギリスでは国内で処理しきれないため、トルコなど国外に送っている[47]。

利用後に処理されず環境中に流出してしまうことも少なくない。2018年現在、既に世界の海に存在しているプラスチックごみは1億5,000万トン、そこへ少なくとも年間800万トンが新たに流入していると推定され、2050年に魚類の総量を上回ると警告されている[55]。

漂流・漂着ごみの影響により、魚類、海鳥、アザラシなどの海洋哺乳動物、ウミガメを含む少なくとも約700種もの生物が傷つけられたり死んだりしているが、このうち92%がプラスチックの影響と考えられており[56]、プラスチックごみを体内に摂取している個体の比率は、ウミガメで52%、海鳥で90%にのぼると推定されている[57]。

また、2014年頃から国際的な会議の場で、海洋中のマイクロプラスチックの環境への影響が取り上げられるようになった[58]。石油で作られたプラスチックは、半永久的に分解されず直径5ミリ以下の粒子となり、自然界に存在する有害物質を吸着し海面や海底等に留まり、生物の体内にも取り込まれている[57]。マイクロプラスチックは大気中にも広く含まれ[59][60]、人が飲食や呼吸を通じて体内に取り込むマイクロプラスチックの量は最大で年間12万1000個に上り、ヒト組織の内部に入り込み局地的な免疫反応を引き起こす恐れがあるとする研究結果も発表されている[61][62]。

太平洋ゴミベルト[63]は、北太平洋の中央(およそ西経135度から155度、北緯35度から42度の範囲[64])に漂う海洋ごみの海域である。浮遊したプラスチックなどの破片が北太平洋循環の海流に閉ざされ、異常に集中しているのが特徴の海域である。太平洋ゴミベルトの面積はテキサス州の2倍に相当する[63]。プラスチックは海洋生物にとって最大の脅威となっている。海洋生物がゴミを食べ物と間違えて食べることにより、結果として海洋生物が大量のポリスチレンを摂取してしまう。[65]

2019年5月、国際環境法センターは新しく発表した報告書で、生産から廃棄にいたるまでの過程でプラスチックが大気中に放出する温室効果ガスの量について、2019年は8億5000万トンに上ると予測している[66]。

2019年時点で流入量は1000万トン超とされているが、海面上にあるのは44万トンであり、残りは海底に沈むなどして観測できず行方不明となっている。また低温では分解が進まないため、2019年に房総半島の約500km沖合で水深6000mの海底を調査した際には、昭和59年(1984年)に製造された食品の梱包材が発見されるなど、長期間にわたって残留することが判明している[67]。

主に海洋プラスチックや二酸化炭素(CO2)の削減から、欧米諸国ではプラ製品の製造を削減する議論が活発であり、欧州議会では2021年までに使い捨てプラ食器などの使用を禁止している[68]。

日本

日本は、プラスチックの1人当たりの容器包装プラスチックごみの発生量で世界第2位[69]。生産量は世界第3位となっており、日本近海でのマイクロプラスチックの濃度は、世界平均の27倍に相当するという調査結果もある。また四国の沖合ではプラスチックごみが滞留し、直下の海底へ沈降しているとの想定もある[67]。

日本では回収したプラスチックの材料自体のリサイクルは約20%にとどまり、57%を多くの先進国ではリサイクルと認められないサーマルリサイクルで熱回収に利用しており、原油由来のプラスチックの燃焼処理は地球温暖化対策とも逆行する[70]。

2018年6月にカナダで開催されたG7シャルルボア・サミットにて、プラスチックの製造、使用、管理及び廃棄に関して、より踏み込んで取り組むとする「G7海洋プラスチック憲章」では、日本とアメリカだけが署名しなかった[56]。

2019年5月には日本政府が海洋汚染に対して海洋で分解可能なプラスチックに対して、国際規格を定めて日本企業を支援する報道がなされている[71][72]が、安倍晋三首相は2019年10月6日の国立京都国際会館で開かれた科学技術と人類の未来に関する国際フォーラムにおいて、海洋プラスチックごみ問題に対してプラスチックの社会への重要性を説きつつ「プラスチックを敵視したり、その利用者を排斥したりすべきことではありません」「必要なのはゴミの適切な管理ですし、イノベーションに解決を求めることです」と発言し[73]、日本企業の生分解性プラスチック開発への取り組みを評価しつつ、ゴミの適切な処理と、技術革新によって海洋プラスチックごみが解決されることが重要である旨の発言をした[74]。

2022年4月1日にプラスチック資源循環促進法が施行される予定になっている。

脱プラスチックへの議論・懐疑

BBCニュースとしてミシガン州立大学の包装学部長Susan Selkeは「ペットボトル飲料を仮にガラス瓶に置き換えた場合、輸送エネルギーは40%増加する」と話す。米国化学工業協会と環境評価企業Trucostは清涼飲料水のプラスチックをスズ、アルミ、ガラスなどに置き換えた場合に、環境汚染への対策費は5倍に増えると推定している。また真空パックによって食品ロスも削減されており、単純にプラスチックを使わなければよいという意見には、議論が存在する[75][76]。なおペットボトルからアルミ缶への移行はアルミのリサイクルシステムが構築されていることや、賞味期限の延長のという恩恵があるため有用という意見もある[77]。食品ロスと脱プラスチックの両立案として、小売店での量り売りや店側による容器の回収と再利用などがある[47]。

プラスチックの石油消費量は、日本の石油消費全体の3%[78][79]~7%[80]程度であり、燃料(77%)など石油製品全体の割合からすると少ない。食品容器はさらに、この一部(全体の0.2%)であるため、石油原料の消費量の点において、プラ容器は環境負荷が元々少ないという主張もある[要出典]。

国内で生産される業務用ストローの約50%を生産する岡山県のシバセ工業では、プラスチック製品の存在が悪いのではなく、廃棄の仕方に問題があると考えており、「脱プラ製ストロー」の動きに関しては、特に分別回収が徹底され、ほぼ焼却されている日本にはそぐわない。海洋汚染を語るなら、本当の問題は"垂れ流し"を行っている途上国や先進国でも洪水の可能性があるも関わらず埋め立てという手法を取っている欧米諸国にあると指摘している[81][82]。

バイオプラスチックが及ぼす食料需給への懸念

バイオプラスチックの普及、生産のためには多くの農地が必要である。食糧生産のための農地がバイオプラスチックやバイオ燃料の材料用農地に変わる可能性がある。そうなれば世界総人口の増え続ける世界の食料需給に影響を与える可能性がある。特に影響を受けるのは発展途上国や低所得の貧困層になるだろう。これからバイオ素材が普及し大量に使われ長期的に利用料されるようになれば食料需給に影響をあたえる可能性が高い[83]。

人体への影響

マイクロプラスチックは飲料や食品に混入していることがあり、それらを摂取することで体内に入る。マイクロプラスチックは生体バリアを突破し血液や胎盤から [84]ポリスチレンナノプラスチック(PS-NP)は血液脳関門(BBB)を通過し人体に影響を与えることが懸念されている[85]。ただし、ナノサイズ粒子のナノマテリアルになると生体バリアや血液脳関門を通過する異物はプラスチック以外にも多く存在することに留意が必要である[86][87]。2025年、アメリカ合衆国に在るニューメキシコ大学の研究チームは「人体に取り込まれたプラスチック微粒子は、肝臓や腎臓よりも脳内に高濃度で蓄積される可能性がある」との研究結果を、米医学誌のネイチャー メディシンへ2月7日までに発表している[88]。

関連団体

- 日本プラスチック工業連盟

- 米国プラスチック工業協会(Society of the Plastics Industry、略称SPI)

脚注

注釈

- ^ Cassone et al. (2020) は、合成樹脂を摂食する動物を指すことばとして "plastivore" という単語を使用している[26]。これは "plastic"と、「-を食べる動物」を意味する接尾辞"-vore"とを組み合わせた造語である[27]。

出典

- ^ “合成樹脂製の器具容器包装の規格に関する留意点”. 一般財団法人日本食品分析センター. 2020年12月1日閲覧。

- ^ 松藤 & 廃棄物資源循環学会リサイクルシステム・技術研究部会 2009, pp. 2–3.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, p. 152.

- ^ a b GIBBENS, SARAH (2018年11月20日). “バイオプラスチックは環境に優しいって本当? プラスチック代替品としての潜在能力を専門家に聞いた”. ナショナルジオグラフィック日本版. 2019年12月6日閲覧。

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 164–165.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 158–159.

- ^ 研究社新英和中辞典「plastic」[1]

- ^ “Plastikos”. Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon. 2011年7月1日閲覧。

- ^ 例えば「The philosophical transactions (from the rear 1720, to the rear 1732) abridged, and disposed under general heads.」P.124[2]には「where this plastic power happens to be single and uncontrouled, it preserves the form of the crystal to very considerable magnitudes.」と言った文脈でplasticが利用されている。

- ^ 天才英単語「plastic」[3]

- ^ 桑嶋, 木原 & 工藤 2005.

- ^ 齋藤 2011.

- ^ “Applications and societal benefits of plastics”. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 364 (1526): 1977–84. (July 2009). doi:10.1098/rstb.2008.0304. PMC 2873019. PMID 19528050.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, p. 18.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, p. 20.

- ^ a b c d e f g h i 島崎 1966.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 88–89.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 84–87.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 10–11.

- ^ a b c プラスチック循環利用協会 2019, p. 11.

- ^ a b c d e 日立ハイテク 2018.

- ^ a b c d e f g 日立ハイテク 2017.

- ^ a b テクノUMG 2019.

- ^ a b c d 冨田 1991.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Ru, Huo & Yang 2020.

- ^ a b c Cassone et al. 2020.

- ^ “プラスチックを生分解する幼虫と腸内細菌との謎多き関係――環境汚染対策の鍵となるか”. fabcross for エンジニア. MEITEC (2020年3月24日). 2021年12月19日閲覧。[リンク切れ]Archived 2020-04-01 at the Wayback Machine.

- ^ a b 大武 2001.

- ^ Taipale et al. 2019.

- ^ a b Peng et al. 2020.

- ^ NatureWaxwormSaliva 2022.

- ^ ニューズウィーク2022年10月25日, p. 54.

- ^ 及川 et al. 2003.

- ^ Wang et al. 2020.

- ^ a b c Jiang et al. 2021.

- ^ 中島(神戸) 2007.

- ^ a b c Kawai, Kawabata & Oda 2019.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 124–125.

- ^ 神代 & 古田 2014.

- ^ 入江 1989.

- ^ 入江 1990.

- ^ a b “トピックス”. 日本プラスチック工業連盟. 日本プラスチック工業連盟. 2019年12月5日閲覧。[リンク切れ]

- ^ https://dot.asahi.com/articles/-/126461?page=2 「スタバ、マックの「脱プラ」 契機はG7と中国のプラごみ輸入規制」中原一歩 アエラドット 2018.9.9 2019年12月5日閲覧

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 46–47.

- ^ 桑嶋 & 久保 2011, pp. 200–201.

- ^ 松藤 & 廃棄物資源循環学会リサイクルシステム・技術研究部会 2009, pp. 15–16.

- ^ a b c d 日本放送協会. “すべて“量り売り” イギリス最新買い物スタイル”. NHKニュース. 2021年9月17日閲覧。

- ^ “汚れた廃プラスチック、バーゼル条約で規制対象に(世界)”. ジェトロ. 2022年3月23日閲覧。

- ^ 松藤 & 廃棄物資源循環学会リサイクルシステム・技術研究部会 2009, p. 14.

- ^ a b “環境省_令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 状況第1部第3章第1節 プラスチックを取り巻く国内外の状況と国際動向”. 環境省. 2022年3月23日閲覧。

- ^ “行き場を失う日本の廃プラスチック | どうする?世界のプラスチック - 特集 - 地域・分析レポート - 海外ビジネス情報”. ジェトロ. 2021年9月17日閲覧。

- ^ 浩任, 桑島 (2023年9月9日). “日本のプラリサイクル率の闇 真の再生へ不可欠な技術革新”. 産経新聞:産経ニュース. 2024年10月31日閲覧。

- ^ 1カ月「脱プラスチック生活」やってみた。日本は1人のプラゴミの排出量、世界ワースト2位 Business Insider 2019年9月2日

- ^ “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics - download the infographics”. www.ellenmacarthurfoundation.org. 2019年12月25日閲覧。

- ^ 【ポスト平成の未来学】第6部 共創エコ・エコノミー/ゴミはなくせる/海のゴミ1.5億トン 増加止まらず『日本経済新聞』朝刊2018年4月12日

- ^ a b 海洋プラスチック問題について WWFジャパン 2018年10月26日

- ^ a b G20大阪サミット前に海洋プラスチック汚染問題解決への政策提言を実施 WWFジャパン 2019年6月14日

- ^ DOWAエコシステム 環境ソリューション室 森田 (2018年7月2日). “そうだったのか!マイクロプラスチック問題とは?(1)”. 2019年2月24日閲覧。

- ^ 辺境の山地にもマイクロプラスチック、大気中を浮遊 AFP BB NEWS 2019年4月16日

- ^ 大気中からもマイクロプラスチック 福岡市内で確認 朝日新聞 2019年11月19日

- ^ ナショナル ジオグラフィック (2018年10月24日). “人体にマイクロプラスチック、初の報告”. 2019年2月24日閲覧。

- ^ 人体に取り込まれるマイクロプラスチック、年間12万個超 研究 AFP BB NEWS 2019年6月6日

- ^ a b Handwerk, Brian. ““太平洋ゴミベルト”の実態調査”. ナショナルジオグラフィック日本語版. 2021年12月18日閲覧。

- ^ Dautel 2009.

- ^ “太平洋ゴミベルト:プラスチックの濃縮スープとなった海(動画)”. 2014年11月10日閲覧。

- ^ 進まないプラスチックリサイクル、温暖化に影響も Forbes Japan 2019年6月1日

- ^ a b 『房総半島沖の水深6,000m付近の海底から大量のプラスチックごみを発見 ―行方不明プラスチックを探しに深海へ―』(プレスリリース)JAMSTEC 国立研究開発法人海洋研究開発機構、2021年3月30日。2021年4月3日閲覧。

- ^ “欧州議会、2021年までに使い捨てプラスチック製品を禁止することを支持”. 駐日欧州連合代表部. 2019年7月23日閲覧。

- ^ 環境省 プラスチックを取り巻く国内外の状況 <第3回資料集> 2019年02月20

- ^ 世界基準からズレた日本の「プラごみリサイクル率84%」の実態 Forbes Japan 2019年1月10日

- ^ “「海で分解するプラスチック」国が開発企業を支援へ”. NHK NEWSWEB (日本放送協会). (2019年5月6日). オリジナルの2019年5月6日時点におけるアーカイブ。 2019年5月14日閲覧。

- ^ “海で分解するプラスチック、官民で規格策定へ 国際標準への提案めざす”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2019年5月12日). オリジナルの2019年5月13日時点におけるアーカイブ。 2019年5月14日閲覧。

- ^ 安倍首相の「STSフォーラム」あいさつ全文 産経新聞 2019年10月6日閲覧

- ^ 安倍首相"海洋プラ問題解決に技術革新" 日テレNEWS24 2019年10月6日閲覧

- ^ “日本が直面する、脱プラスチック問題”. ニッセイ基礎研究所. 2019年7月23日閲覧。[リンク切れ]

- ^ Gray, Richard. “What's the real price of getting rid of plastic packaging?” (英語). www.bbc.com. 2019年7月23日閲覧。

- ^ Inc, mediagene (2021年4月23日). “無印良品が、ペットボトル容器を廃止。あえて「売れづらいアルミ缶」に素材を変えた理由とは?”. www.gizmodo.jp. 2021年9月17日閲覧。

- ^ “環境負荷が少ないプラスチック食品容器 | プラトレネット”. www.japfca.jp. 2019年9月14日閲覧。

- ^ プラスチック循環利用協会 2019.

- ^ “プラスチックとは|日精樹脂工業株式会社”. www.nisseijushi.co.jp. 2019年9月14日閲覧。

- ^ “プラ製ストロー逆風こそ商機”. 朝日新聞 (2018年10月25日). 2021年11月1日閲覧。

- ^ “「脱プラ製ストロー」で波紋「生分解」引き合い急増の備中化工 国産トップシバセ工業は「分別回収する日本でなぜ」”. VISION OKAYAMA 2018-11-19 (2018年11月19日). 2021年11月1日閲覧。

- ^ 棟居洋介, 増井利彦, 「バイオマスプラスチックの普及が世界の食料不安に及ぼす影響の長期評価」『環境科学会誌』 2012年 25巻 3号 p.167-183, , doi:10.11353/sesj.25.167

- ^ 芳賀 優弥、真鍋 颯太、辻野 博文、淺原 時泰、東阪 和馬、堤 康央「劣化したマイクロプラスチックが示す細胞毒性機序の解明」『YAKUGAKU ZASSHI』第144巻第2号、日本薬学会、2024年、177-181頁、doi:10.1248/yakushi.23-00152-3。

- ^ Shan Shan; Yifan Zhang; Huiwen Zhao; Tao Zeng; Xiulan Zhao (2023). “Polystyrene nanoplastics penetrate across the blood-brain barrier and induce activation of microglia in the brain of mice”. sience (Elsevier) 298. doi:10.1016/j.chemosphere.2022.134261.

- ^ 東阪 和馬「ヒトの健康へのリスク解析に資するナノマテリアルの神経細胞分化におよぼす影響とその機序解明」『YAKUGAKU ZASSHI』第143巻第2号、日本薬学会、2023年、133-138頁、doi:10.1248/yakushi.22-00156-3。

- ^ 梅澤 雅和、小野田 淳人、武田 健「ナノ粒子の妊娠期曝露が次世代中枢神経系に及ぼす影響」『YAKUGAKU ZASSHI』第137巻第1号、日本薬学会、2017年、73-78頁、doi:10.1248/yakushi.16-00214。

- ^ “プラ微粒子、脳内に蓄積 濃度は腎・肝臓の7~30倍 米大学発表”. 日本経済新聞 (2025年2月8日). 2025年2月8日閲覧。

参考文献・サイト

和文

- 入江正浩(監修)『形状記憶ポリマーの開発と応用』シーエムシー、1989年。

- 入江正浩「形状記憶樹脂」『色材協会誌』第63巻第6号、1990年、353-359頁。

- 及川栄作、チダリン・キン、遠藤剛、及川胤昭、石橋良信「発泡スチロールゼロエミッション処理構築のためのポリスチレン分解微生物の単離と分解特性」『環境工学研究論文集』第40巻、2003年、373–379頁。doi:10.11532/proes1992.40.373。

- 大武義人「ポリエチレンの生分解性と分解菌」『高分子』第50巻第6号、2001年、387頁。doi:10.1295/kobunshi.50.387。

- 桑嶋幹、木原伸浩、工藤保広『よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき : 身近な機器、日用品に学ぶ特性、作り方と応用技術』〈How-nual図解入門〉(初版第1刷版)、秀和システム、2005年。ISBN 4798011088。

- 桑嶋幹、久保敬次『「機能性プラスチック」のキホン 欲しい性能を付与できる進化した有機材料の世界』(初版第1刷版)、ソフトバンククリエイティブ、2011年。ISBN 978-4797364231。

- 神代圭輔、古田裕三「木材・プラスチック複合材料とその標準化動向」『塑性と加工』第55巻第637号、2014年、98–102頁。doi:10.9773/sosei.55.98。

- 齋藤勝裕『へんなプラスチック、すごいプラスチック: 変幻自在、その物質の正体は?』(初版第1刷版)、技術評論社、2011年。ISBN 9784774146478。

- 島崎昭夫「塗料およびプラスチックの物性」『金属表面技術 現場パンフレット』第13巻第4号、表面技術協会、1966年、2–8頁。doi:10.4139/sfj1954.13.4_2。

- 冨田耕右「プラスチックの微生物分解とその将来性」『マテリアルライフ』第3巻第4号、マテリアルライフ学会、1991年、187–191頁。doi:10.11338/mls1989.3.187。

- 中島(神戸)敏明『ポリウレタン分解酵素の修飾と機能改変 (PDF)』(レポート)、筑波大学、2007年、93–101頁。R040000076。

- 松藤敏彦(編・著)、一般社団法人廃棄物資源循環学会リサイクルシステム・技術研究部会(著)『プラスチックリサイクル入門 システム・技術・評価』(初版版)、技報堂出版、2009年。

- 『プラスチックリサイクルの基礎知識 2019 (PDF)』(レポート)、一般社団法人プラスチック循環利用協会、2019年7月15日、1–33頁。2019年12月19日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2019年12月5日閲覧。

- “トラブル回避のために知りたい「製品の寿命」~プラスチックの劣化原因と寿命予測の実験方法を紹介~”. minsaku みんなの試作広場. 日立ハイテク (2017年12月1日). 2023年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月18日閲覧。

- “プラスチックの特徴を示す「6つの性質」と、その試験方法”. minsaku みんなの試作広場. 日立ハイテク (2018年7月2日). 2022年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月23日閲覧。

- “ケミカルストレスクラック”. 旧UMG ABS トラブルガイド 詳細 ケミカルストレスクラック. テクノUMG (2019年12月6日). 2022年2月25日閲覧。

- 「ニューズウィーク日本版(2022年10月25日号)」、CCCメディアハウス、2022年10月25日。

英文

- Cassone, Bryan J.; Grove, Harald C.; Elebute, Oluwadara; Villanueva, Sachi M. P.; LeMoine, Christophe M. R. (2020). “Role of the intestinal microbiome in low-density polyethylene degradation by caterpillar larvae of the greater wax moth, Galleria mellonella”. Proceedings of the Royal Society B 287 (20200112). doi:10.1098/rspb.2020.0112. PMC 7126078. PMID 32126962.

- Dautel, Susan L. (2009). “Transoceanic Trash: International and United States Strategies For the Great Pacific Garbage Patch”. Golden Gate University Environmental Law Journal 3 (1): 181-208.

- Jiang, Shan; Su, Tingting; Zhao, Jingjing; Wang, Zhanyong (2021). “Biodegradation of Polystyrene by Tenebrio molitor, Galleria mellonella, and Zophobas atratus Larvae and Comparison of Their Degradation Effects”. Polymers 13 (20): 3539. doi:10.3390/polym13203539.

- Kawai, Fusako; Kawabata, Takeshi; Oda, Masayuki (2019). “Current knowledge on enzymatic PET degradation and its possible application to waste stream management and other fields”. Applied Microbiology and Biotechnology 103: 4253-4268. doi:10.1007/s00253-019-09717-y.

- Peng, Bo-Yu; Li, Yiran; Fan, Rui; Chen, Zhibin; Chen, Jiabin; Brandon, Anja M.; Criddle, Craig S.; Zhang, Yalei et al. (2020). “Biodegradation of low-density polyethylene and polystyrene in superworms, larvae of Zophobas atratus (Coleoptera: Tenebrionidae): Broad and limited extent depolymerization”. Environmental Pollution 266 (1): 115206. doi:10.1016/j.envpol.2020.115206.

- Ru, Jiakang; Huo, Yixin; Yang, Yu (2020). “Microbial Degradation and Valorization of Plastic Wastes”. Frontiers in Microbiology 11: 442. doi:10.3389/fmicb.2020.00442. ISSN 1664-302X. PMC 7186362. PMID 32373075.

- Taipale, S.J.; Peltomaa, E.; Kukkonen, J.V.K.; Kainz, M.J.; Kautonen, P.; Tiirola, M. (2019). “Tracing the fate of microplastic carbon in the aquatic food web by compound-specific isotope analysis”. Scientific Reports 9: 19894. doi:10.1038/s41598-019-55990-2.

- Wang, Zhe; Xin, Xin; Shi, Xiaofan; Zhang, Yalin (2020). “A polystyrene-degrading Acinetobacter bacterium isolated from the larvae of Tribolium castaneum”. Science of The Total Environment 726: 138564. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138564.

- Yang, Jun; Yang, Yu; Wu, Wei-Min; Zhao, Jiao; Jiang, Lei (2014). “Evidence of Polyethylene Biodegradation by Bacterial Strains from the Guts of Plastic-Eating Waxworms”. Environmental Science & Technology 48 (23): 13776-13784. doi:10.1021/es504038a.

- Yoshida, Shosuke; Hiraga, Kazumi; Takehana, Toshihiko; Taniguchi, Ikuo; Yamaji, Hironao; Maeda, Yasuhito; Toyohara, Kiyotsuna; Miyamoto, Kenji et al. (2016). “A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate)”. SCIENCE 351 (6278): 1196-1199. doi:10.1126/science.aad6359.

- “Wax worm saliva and the enzymes therein are the key to polyethylene degradation by Galleria mellonella”. nature. 2022年10月30日閲覧。

関連項目

- リサイクル

- プラスチックのリサイクル

- ペットボトルのリサイクル

- 樹脂識別コード

- プラズマ(プラスチックと語源が同じ)

- スマートポリマー

- プラスチック製品の保存と修復 ‐ 文化財保護のために行われる保存と修復技術について。

外部リンク

- プラスチック循環利用協会

- 日本プラスチック工業連盟

- プラスチック加工研究会

- 日本バイオプラスチック協会

- 『合成樹脂』 - コトバンク

- 『プラスチック』 - コトバンク

- 『工学入門シリーズ 機械工学編 かわりゆく材料 =プラスチック=』(1960年代) - 文部省の企画の下で日経映画社(現・日経映像)が制作。『科学映像館』より

合成樹脂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 14:58 UTC 版)

単体で使用される他に、ガラス繊維や炭素繊維で強化された樹脂である繊維強化プラスチック (FRP)、麻や綿の繊維を樹脂で固めたマイカルタのような材料で使用されることもある。

※この「合成樹脂」の解説は、「ナイフ」の解説の一部です。

「合成樹脂」を含む「ナイフ」の記事については、「ナイフ」の概要を参照ください。

「合成樹脂」の例文・使い方・用例・文例

- 合成樹脂

- その合成樹脂の薄板は木目が模造してある.

- その会社は合成樹脂では一流だ.

- 合成樹脂[ゴム].

- このトレーは合成樹脂です.

- 乾性油または合成樹脂で片面が処理された布

- アミノ化合物から作られるプラスティック(合成樹脂)

- 無色で液体状の炭化水素で、石油またはコールタールから抽出され、合成樹脂の製造に用いられる

- クミンとタイムの揮発性油で起こっていて、合成樹脂の製造において使われる無色の芳香族の液体炭化水素の3つの同位元素の総称

- コールタールから抽出され合成樹脂の製造に用いられる、無色の油っぽい化合物

- 接着剤と塗料に広く使用される耐久性の合成樹脂

- 多数の合成樹脂のどれでも

- 塩化ビニリデン樹脂という合成樹脂

- ある物に合成樹脂を染み込ませる加工法

- 合成樹脂加工を施した化粧板

- 尿素樹脂という,尿素とホルマリンから作る合成樹脂

- アセチレンを主原料とする合成樹脂

- 合成樹脂から作られるガラス状のもの

- キシレン樹脂という合成樹脂

- ナイロン樹脂という化学合成樹脂

合成樹脂と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 合成樹脂のページへのリンク