こぎん‐さし【小巾刺し】

こぎん刺し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/15 07:58 UTC 版)

こぎん刺し(こぎんさし)とは、青森県津軽地方に伝わる刺し子の技法のひとつであり「刺しこぎん」とも呼ばれる。津軽地方では、野良着の事をこぎん(小衣、小巾、小布とも)と呼んだためこの名前がついた。一般に青い麻布に白い木綿糸で刺す。

他の刺し子との違いは、縦の織り目に対して奇数の目を数えて刺すことである。偶数の目でさすと青森県南部の菱刺しになる[1]。こぎん刺しの研究家・衣類の収集家としては民俗学者の田中忠三郎が挙げられる。

歴史

寒冷な津軽地方では木綿の栽培ができず、移入に頼らざるを得ない綿製品は高価だった。さらに1724年(享保9年)、「農家倹約分限令」により、農民は仕事着、普段着において木綿の使用が禁止され、紺麻布を着衣として用いていた。しかし、荒い仕立ての麻布は通気性が良すぎるため、津軽地方の冬の寒さを防ぐことができなかった。そのため、明和(1764年 - 1772年)になり木綿の糸が手に入るようになると、農家の女性は麻布に刺繍をして布地の目を埋める事で暖かい空気を着衣の中に留めこみ、快適な被服気候を保った。

刺繍を細かくすることで、肩に背負う籠ヒモからの摩耗を防ぎ、装飾性の向上にもつながった。

こぎん刺しが施された着物は昭和初期、柳宗悦らの民藝運動で再評価された。

こぎんの種類

こぎんは岩木川流域に分布しているが、模様や刺し方によって3つに分けることができる。

- 西こぎん

- 細めの繊維に織られた布を使い、肩の部分に横縞と背中に魔除けや蛇よけのための「逆さこぶ」と呼ばれる模様を刺す。弘前城から見て西の弘前市から中津軽郡一帯に伝承されるため西こぎんと呼ばれた。

- 東こぎん

- 太目の糸の生地に、大柄の総刺しをしたものが多い。他の小ぎんと違い縞模様がない。弘前城から見て東の南津軽郡平賀尾上黒石周辺地域に伝承されるため東こぎんと呼ばれた。

- 三縞こぎん

- 肩から下に太い3本の縞が刺されている。肩から荷物を背負うときの補強をかねている。西津軽郡木造町、北津軽郡金木町の辺りで伝承されており、3本の線が特徴的なので三縞こぎんと呼ばれた。

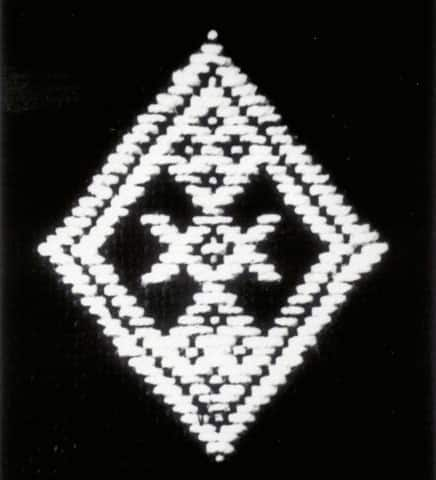

模様

以下の模様をつなげ、美しい文様をあらわしていた。

- テコナ - ちょうちょ

- ハナッコ - 花の青森訛り

- マメッコ - 豆

- ウロコ - 鱗

- 猫のマナコ - 猫の目

- 田のクロ - 田んぼの畦

- 馬のクツワ - 馬の轡

- ベゴ - 牛

- ヤスコ - 足をかけて転ばすことを「やすこをかける」という。危険なので×印

他に300種類ある。

ギャラリー

- こぎん刺し木曜会[2]作品

脚注

- ^ koginbankホームページ こぎん刺しと菱刺し

- ^ 『伝統のこぎん刺し こぎん刺し作品図案集 第一集』 マコー社 2015年 ISBN 978-4837701156

関連項目

外部リンク

- こぎん刺しのページへのリンク