オー‐エス‐オー【OSO】

太陽観測衛星

(Orbiting Solar Observatory から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 18:36 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2018年12月)

|

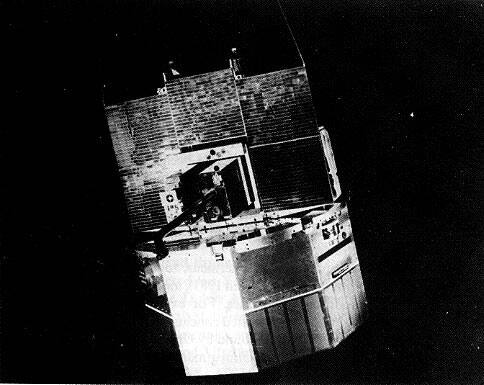

太陽観測衛星 (Orbiting Solar Observatory、OSO) は、主に太陽の研究を目的としたアメリカ合衆国の9機の人工衛星の名前である。8機は、1962年から1975年の間にデルタロケットを用いてアメリカ航空宇宙局によって成功裏に打ち上げられた。第一のミッションは、11年の太陽周期を紫外線とX線で観測することであった。最初の7機、OSO 1、OSO 2、OSO 3、OSO 4、OSO 5、OSO 6、OSO 7は、当時はBall Brothers Research Corporation (BBRC)として知られていたボール・エアロスペース&テクノロジーズで作られた。OSO 8は、Hughes Space and Communications Companyで製造された。

シリーズ全ての設計に回転部分である「ホイール」があり、ジャイロ安定性を与えている。もう1つの部分は「帆」であり、ホイールの回転に逆らって電気的に推進し、太陽を向いた方角で安定する。帆は、観測機器を太陽の方向に向け、また太陽電池アレーが宇宙船に電力を与える。ホイールと帆の間のベアリングは、設計の最も特徴的な点で、潤滑油なしでも真空の過酷な環境で数ヶ月間は滑らかに運用できる。また、帆からの電力と機器からのデータを、宇宙船の多くの機能が収容されているホイールに送る。ホイールには追加的な科学機器も搭載され、通常は回転半径ベクトルを観測し、毎秒ごとに太陽に向けている。

他の多くのNASAのプロジェクトと同様に、OSOでも、打上げ前には文字の符号だけが与えられ、軌道への投入が成功して初めて番号が付く。そのため、OSO 1はもともとはOSO Aと呼ばれており、その他の衛星もOSO B、OSO C、OSO D、OSO E、OSO F、OSO Gと続き、OSO OがOSO 8となった。OSO Jは計画されていたが、打ち上げられなかった。

外部リンク

- Orbiting Solar Observatoryのページへのリンク