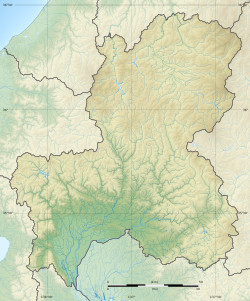

弥勒寺跡 (関市)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/19 22:27 UTC 版)

概要

美濃地方の豪族身毛津(むげつ)氏の氏寺と推定される古代寺院跡である。1953年(昭和28年)以降、石田茂作らによる発掘調査が行われ、金堂を西、塔を東に配する法起寺式伽藍配置の寺院であったことが確認された。金堂、塔のほか講堂、南門、掘立柱塀、掘立柱建物、竪穴建物跡などが検出されている。出土瓦の年代から7世紀後半の創建と推定される。

弥勒寺はその後廃寺となっていたが、近世に「円空仏」の作者として知られる円空が再興した。元禄2年(1689年)に園城寺(三井寺)の末寺となったことが記録にみえる。円空は元禄8年(1695年)にこの地で没した。

史跡指定

この一帯には当遺跡のほか、弥勒寺官衙遺跡(弥勒寺東遺跡)・弥勒寺西遺跡・池尻大塚古墳のほか、美濃市大矢田に丸山古窯跡があり、弥勒寺官衙遺跡群(弥勒寺遺跡群)として発掘調査が継続されている[2]。

1959年(昭和34年)に当遺跡と丸山古窯跡が「弥勒寺跡 附:丸山古窯跡」として国の史跡に指定された。1980年(昭和55年)には、保存管理計画が策定され、弥勒寺跡史跡公園として整備された。

2007年(平成19年)には、弥勒寺官衙遺跡(弥勒寺東遺跡)を追加指定して、指定名称を「弥勒寺官衙遺跡群 弥勒寺官衙遺跡 弥勒寺跡 丸山古窯跡」と改めた[2]。

さらに2016年(平成28年)には、池尻大塚古墳が構成史跡に追加指定され「弥勒寺官衙遺跡群 弥勒寺官衙遺跡 弥勒寺跡 丸山古窯跡 池尻大塚古墳」と改称された[2][注釈 1]。

遺構

- 塔

- 基壇:一辺38尺(11.5メートル)の正方形。高さ3尺(0.9メートル)程の石積。

- 構造:塔心礎と3×3間で一辺21尺(6.36メートル)・7尺(2.12メートル)等間の側柱。内4個の礎石が残存する。

- 金堂

- 基壇:49.1尺(14.88メートル)×41尺(12.42メートル)程の石積。その上の8個の礎石が残存する。

- 構造:四面廂を入れて桁行5間 36尺(10.9メートル)・7.3尺(2.21メートル)等間×梁行4間 27尺(8.18メートル)・6.9尺(2.09メートル)等間。

- 講堂(1998年調査)

- 基壇:24×14メートル

- 構造:四面廂付。廂(ひさし)は約8尺(2.4メートル)程、身舎桁行5間(15メートル)×梁行2間(6メートル)の約10尺(3メートル)等間。

注釈

出典

- ^ 弥勒寺官衙遺跡群-弥勒寺官衙遺跡・弥勒寺跡・丸山古窯跡・池尻大塚古墳-(文化遺産オンライン)

- ^ a b c d 関市. “国指定史跡 弥勒寺官衙遺跡群/弥勒寺史跡公園”. 関市. 2023年4月19日閲覧。

- 1 弥勒寺跡 (関市)とは

- 2 弥勒寺跡 (関市)の概要

- 3 出土品

- 弥勒寺跡 (関市)のページへのリンク