地蔵院 (津山市)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/23 07:58 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動| 地蔵院 | |

|---|---|

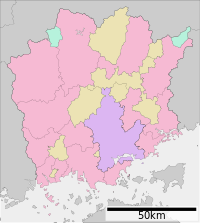

| 所在地 | 岡山県津山市 |

| 位置 |

北緯35度4分5.8秒 東経133度59分54.8秒座標: 北緯35度4分5.8秒 東経133度59分54.8秒 |

| 宗派 | 天台宗 |

| 本尊 | 将軍地蔵大菩薩 |

| 創建年 | 670年頃 |

| 開基 | 役小角 |

| 中興 | 円仁 |

| 正式名 | 愛宕山地蔵院 |

| 別称 | 八子の地蔵院 |

歴史

670年頃、役小角が愛宕勝軍地蔵を勧請し愛宕堂を建立したとされる[1][2]。850年、唐から帰国した円仁の中興により天台宗寺院となる。 1682年に森長武が境内に東照大権現堂を建立した。 1871年、明治政府の神仏分離令により、東照宮と地蔵院が分離されて東照宮は松平家の所有となる。1963年、松平家から津山市に譲渡され、東照宮は売却予定だった。しかし、保存のために地蔵院への譲渡が許可されて現在の地蔵院敷地に移転され、地蔵院本堂として利用されている。[3]

境内

- 愛宕堂:

- 梵鐘:津山八景の1つだったが、第二次大戦中に供出された。現在のものは昭和32年に造られた

- 宕々庵:藩主参拝時の休憩所だった。近代ではだんじりの倉庫として利用されていた[4]

- 愛山廟:津山藩主松平慶倫夫妻の墓所

- 谷崎潤一郎石碑:谷崎潤一郎が第二次世界大戦中に疎開してきて2ヶ月間程度宕々庵に滞在した。そのことを記念した石碑がある

東照宮

江戸時代に地蔵院に隣接して東照宮が造営されていたが、現在東照宮の建物は地蔵院の敷地に移設されている。 寺伝によれば1682年(天和2年)に藩主の森永武が東照大権現堂を建立し、1739年(元文4年)当時の藩主松平長孝が江戸の寛永寺から東照宮の神像を勧進し東照宮となった[5]。1814年(文化11年)に翌年の家康200年忌を前に社殿の新築造営を実施した。この時造営された建物のうち社殿は地蔵院に移築され本堂として使われており、唐門は愛山廟の表門に移築された[6]。

愛山廟

津山藩最後の藩主松平慶倫夫妻の墓所[7]

札所

参考文献

外部リンク

- 1 地蔵院 (津山市)とは

- 2 地蔵院 (津山市)の概要

- 地蔵院 (津山市)のページへのリンク