島根県松江市にある宍道湖の特産「シジミ」。

すまし汁を作ると沸騰するにつれて汁が白く濁ります。

シジミ汁はなぜ白く濁るのか、島根大学の教員ら研究チームが、原因となる物質を突き止め、論文として発表しました。

木谷茂樹 記者

「温まります…普段何気に飲んでいる、シジミのすまし汁。お汁が白く濁る理由を研究した論文がこのほど発表されました」

宍道湖の特産品「シジミ」。

貝本来の味が楽しめるすまし汁を作ると、沸騰するにつれて鍋の汁が白くなっていくのが分かります。

熱すると白濁するのはなぜなのか…地元・島根大学の教員らが、研究に取り組みました。

「シジミのスープを見た時に、あれ?コレ白い!知らなかった、となりました。シジミの味噌汁は飲んだことはあったんですが…」

こう話すのは研究チームのメンバー、東京出身の秋廣高志助教です。

島根に来て、初めてシジミ汁が白濁していることに気付き、当時の学生らとシジミが持つ「白く濁る成分」の研究をスタートさせました。

島根大学生物資源科学部 生命科学科 秋廣高志 助教

「シジミをたくさん入れほど白く濁るのは分かりました。そして、うまみ成分を水に溶かしても、よく水に溶けるので白くはなりません。ですから、うまみ成分によって白くなっているのではないと思いました」

シジミに含まれるコハク酸などのうまみ成分は水に溶けやすく、色の変化のない物質であるため、白濁の正体ではありません。

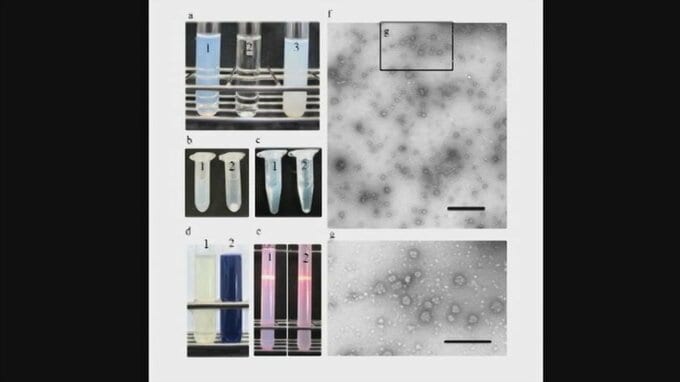

そこで、電子顕微鏡で白濁物質を観察すると…

島根大学生物資源科学部 生命科学科 秋廣高志 助教

「塊みたいのがいっぱい浮いていると教えてもらって。コロイドと言うが、タンパク質が集まって溶けているのでなく、浮いている状態になっている」

白く濁る物質はタンパク質。

さらに、別の研究でもタンパク質であることが証明されました。

島根大学生物資源科学部 生命科学科 秋廣高志 助教

「トロポミオシンというタンパク質です。島大医学部の機械で、どういうタンパク質か分かる機械があるのですが、それを使ってもトロポミオシンであることが分かりました」