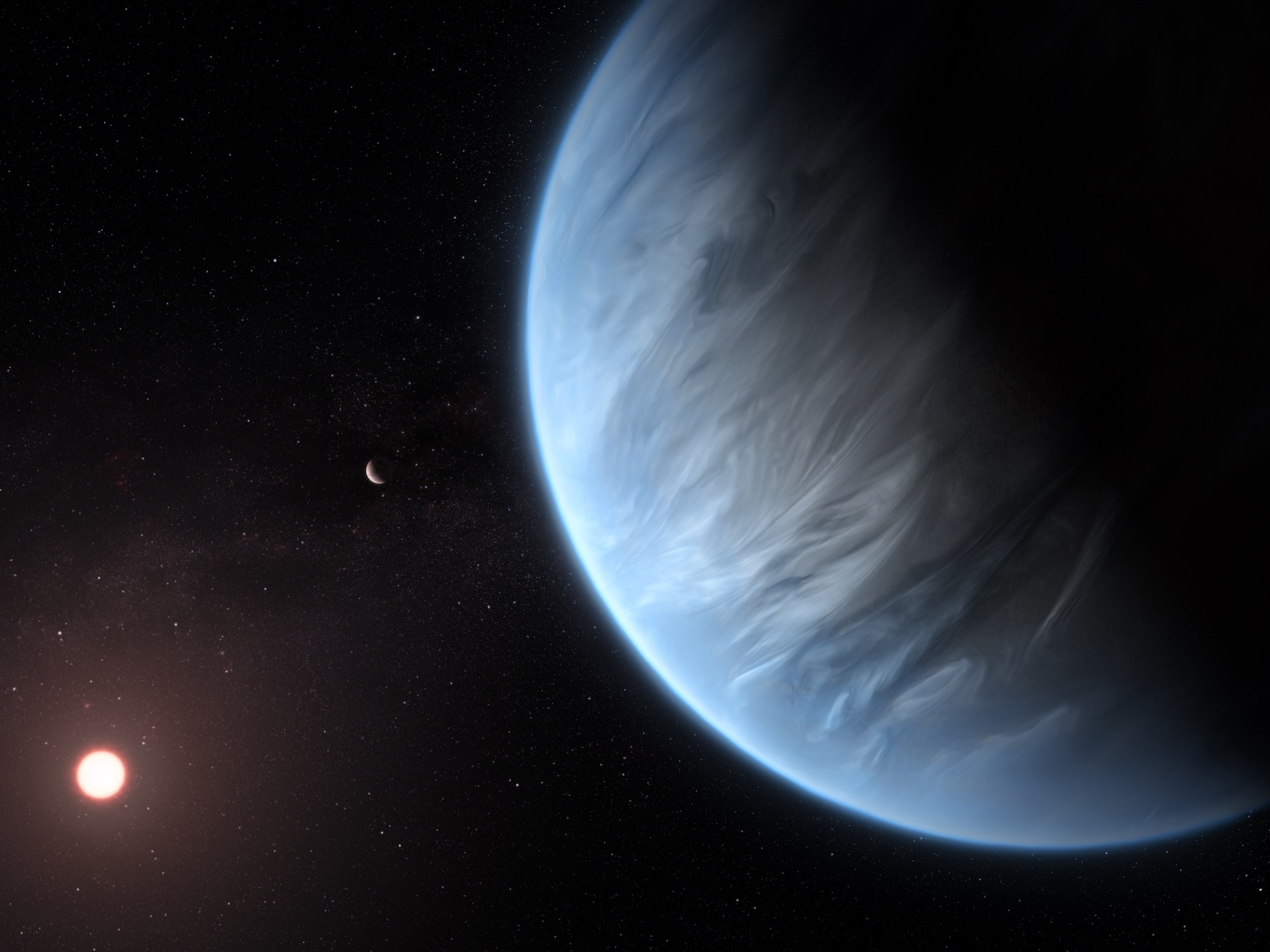

プロキシマ・ケンタウリの惑星系の想像図。右側が第2の惑星プロキシマc、左側にプロキシマbがある。

Lorenzo Santinelli

- 太陽に最も近い恒星、プロキシマ・ケンタウリには、2つ目の惑星が存在するかもしれない。

- 天文学者は、このプロキシマcと呼ばれる惑星は「スーパーアース」であると考えているが、スーパーアースが生まれ得る領域からは遠く離れたところにある。

- しかし、プロキシマcは存在しない可能性もある。 研究者たちは、写真からさらなる手がかりを探し、宇宙望遠鏡からの追加データを待っている。

太陽に最も近い恒星は、2つ目の惑星を持っているかもしれない。

プロキシマ・ケンタウリは、太陽からたった4.2光年しか離れておらず、そこには天文学者がすでに知っている惑星が1つある。それはプロキシマbと呼ばれ、居住できる可能性があると見られている。

イタリア国立天体物理学研究所の研究者たちは、新たな研究の中で、この星がもう1つの惑星を持つ可能性を示す観測結果が得られたと報告した。先ごろ科学誌Science Advancesに発表された論文で、彼らはその惑星をプロキシマcと名付けた。今度の惑星はスーパーアース(地球よりも大きいが、氷の巨人である海王星よりは小さい質量の惑星)だと見られている。

「プロキシマ・ケンタウリは太陽に最も近い恒星で、この発見により、最も近い惑星系になるだろう」と、この論文の筆頭執筆者である天文学者のマリオ・ダマッソ(Mario Damasso)氏はBusiness Insiderに宛てた電子メールで述べている。

プロキシマcが存在したとしても、恒星からの距離を考えると、おそらく居住可能ではない。しかし、その近さは、惑星系を研究するまたとない機会を提供するかもしれない。

プロキシマcは想定外の場所にある「超地球」かも

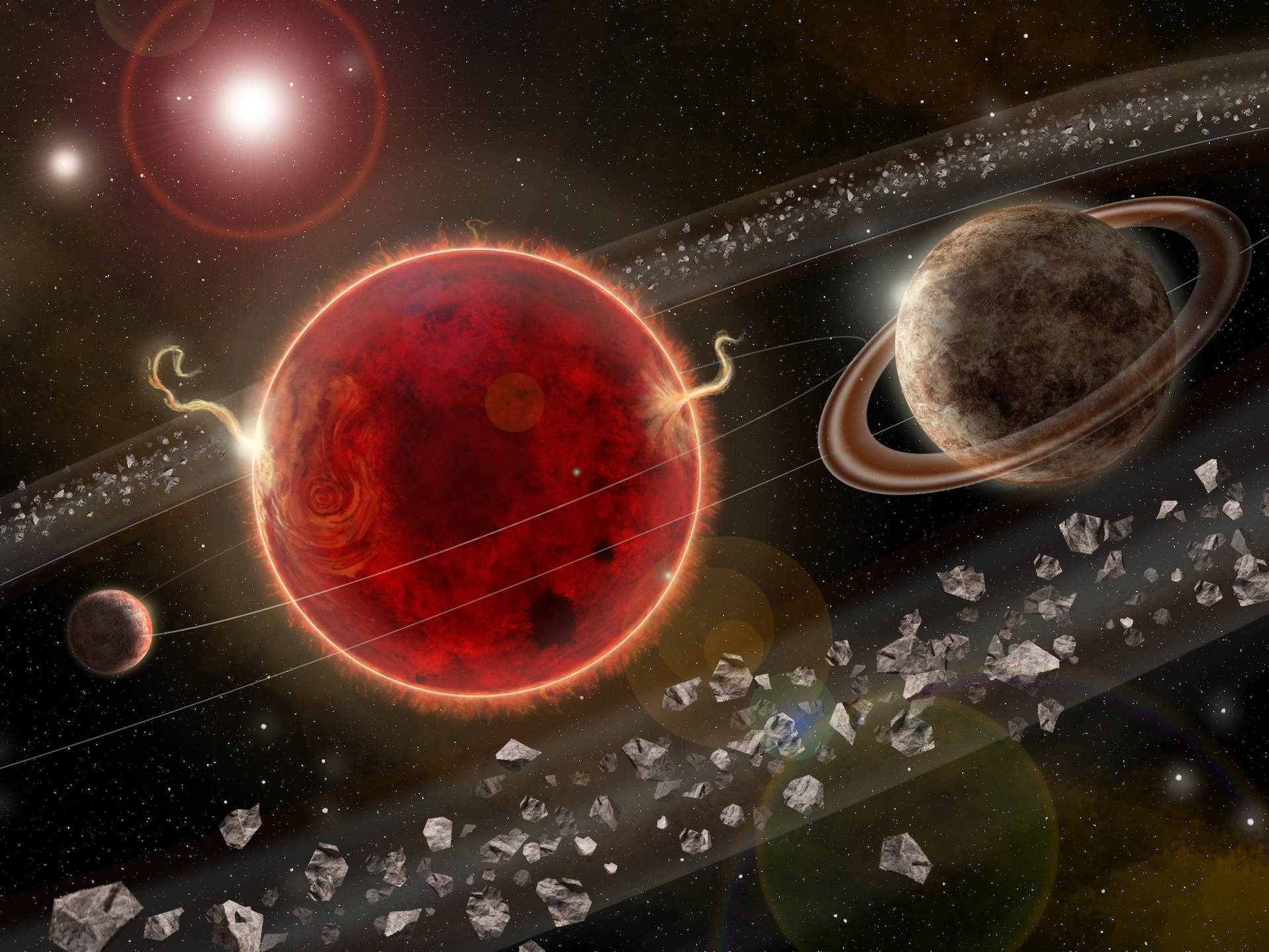

地球サイズの惑星のイラスト。

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC-Caltech)

もしそれが本物なら、プロキシマcは存在できないことになる。

天文学者たちは、恒星からの距離が水が氷になる可能性のある「スノーライン」にスーパーアースが形成されると考えている。これは、恒星が誕生してまもない時期に、氷のような固体が、惑星を形成するのを助けるためだ。

プロキシマcはスノーラインから離れているため、その存在はこの説に疑問を投げかけることになる。

新しい星の周囲の「スノーライン」の想像図。

A. Angelich (NRAO/AUI/NSF)/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

しかし、惑星が存在するかどうか、研究者たちはまだ確信を持っていない。

研究チームは、視線速度(radial velocity)と呼ばれる技術を使ってプロキシマcを発見した。惑星は軌道を回るとき、恒星をわずかに引っ張る。星の位置がこのように小さく動いても、星は光の色を変えます。これらの変化が周期的であれば、その原因は惑星であることを示唆している。

星の色の変化を観察すると、惑星が公転することによって星がわずかに動いているがわかる。

NASA

ダマッソ氏のチームは、プロキシマ・ケンタウリの光にこのような周期的な変化があることを突き止め、さらに既知の惑星プロキシマbとは関係しない動きであることを明らかにした。

これは別の惑星の存在を示唆しているが、「このシグナルが実際には別の恒星の活動によるものである可能性を排除できない」とダマッソ氏は述べた。

そこで研究チームは、ガイア宇宙望遠鏡のデータからさらなる手掛かりを見つけたいと考えている。

ガイアとジェームズ・ウェッブ、2つの宇宙望遠鏡の助けが必要

天の川を観察するガイア宇宙望遠鏡の想像図。

ESA

2013年12月に打ち上げられた欧州宇宙機関(ESA)のガイア望遠鏡は、銀河の3D地図を作成するという野心的な目標を掲げていた。

「ガイアはまだ観測中だが、最終的なデータでは、プロキシマcの存在を確認したり否定したりするのに十分なデータが得られるだろう」と、論文の共著者でギリシャのクレタ大学の天体物理学者であるファビオ・デル・ソルド(Fabio Del Sordo)氏はBusiness Insiderに電子メールで語っている。

ガイアの観測データの次のリリースは今年の夏に予定されており、ついで2021年にも予定されているが、最終的なデータの公開スケジュールはまだ発表されていない。

ダマッソ氏とデル・ソルド氏はそれを待つ間に別のチームと協力してプロキシマ・ケンタウリの写真を精査し、第2の惑星の兆候を探している。

「写真は結果が出るまでの時間は短くなるが、決定的な答えは得られない」とデル・ソルド氏は言う。

「つまり、画像に何も写っていなくても、プロキシマcが存在しないとは限らない」

もう一つの望遠鏡、NASAが計画中のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、研究者のこうした疑問に答えるのに役立つかもしれない。

18個の六角形ミラーで構成されるNASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の主鏡。2016年10月28日。

NASA/Chris Gunn

この望遠鏡は2021年3月に打ち上げられる予定で、幅6.5mのベリリウム製のミラーと長波長の赤外線を感知する新しい赤外線技術を備えている。これは、天文学者がプロキシマcを詳細に研究するのに役立つかもしれない。

「JWSTのターゲットになることは間違いないが、その惑星は極めて低温である可能性が高いため、JWSTがそれを検知できるかどうかはわからない」とデル・ソルド氏は言う。

JWSTがプロキシマcを見つけられなかったとしても、近くにある惑星プロキシマbが主なターゲットになるだろう。

[原文:A second planet might orbit the closest star to the sun, and astronomers think it's a super-Earth]

(翻訳、編集:Toshihiko Inoue)