第684回:ムッソリーニは生きている? ファシズム時代とイタリア車

2020.12.03 マッキナ あらモーダ!あの独裁者が現代によみがえる

家で過ごす時間が増えた今日このごろ、読者諸氏はどのような映画を楽しんでいるだろうか?

『帰ってきたムッソリーニ(原題:SONO TORNATO)』は2018年のイタリア映画である。参考までに、この作品は2020年12月現在、日本でも「U-NEXT」や「Amazonプライムビデオ」で配信されている。

旧イタリア王国の独裁者で、ドゥーチェ(統領)と呼ばれたベニート・ムッソリーニは1945年、パルチザンに処刑され、ミラノ・ロレート広場につるされた。その彼が現代のローマに生き返るというストーリーだ。

ルカ・ミニエーロ監督が、小説『帰ってきたヒトラー』にインスパイアされて制作したものである。

ストーリーの中でよみがえったムッソリーニは、テレビ局を解雇されたばかりの映像作家、カナレッティの目に偶然留まる。

一発逆転を狙うカナレッティは彼を説得し、ドキュメンタリー映画を撮影すべく旅に出ることにする。

そのために、モッツァレラ店で働くパートナーに頼み込んで「フィアット・ドブロ カーゴ」を借り出す。そして「こんなものがクルマか。防弾装甲が施されていない」とののしるムッソリーニをなんとか助手席に押し込み、2人の旅は始まる。

そっくりさんと思った若者たちから自撮り棒で一緒に撮影を頼まれたり、過去とは全く異なる外国人移民の多さに戸惑ったりしながらも、独裁者は現在のイタリア各地を巡ってゆく。

カナレッティの助けを借りてSNSのドメインを登録しようとするものの「mussolini」「duce」のいずれも登録済みで、これまた困惑してしまう、といったお笑いも各所にちりばめられている。そのいっぽうで、戦争当時を知る高齢者の女性から、ユダヤ系市民迫害政策について激しく非難されるという場面も忘れられていない。

そうこうするうちにムッソリーニはイタリア全国の人気者となり、『ムッソリーニ・ショー』というテレビ番組まで企画される。

やがて迎える結末は、往年のフェデリコ・フェリーニの映画のように、鑑賞者一人ひとりにその見解が委ねられるものといえる。筆者の考えを述べるなら、この作品は現代の人々が陥りやすいポピュリズムに対する、ひとつの警鐘である。

拡大 拡大 |

イタリア版JAFや道路会社もつくっていた

そこで今回はイタリアに今も残る、ファシスト政権時代のムッソリーニの幻影を追ってみたい。

今日のイタリアではファシズムを連想させる物品の流通や販売は法律で禁止されている。許されるのは文献など、文化的・史料的な意図のあるもののみである。参考までに、同じイタリア半島内のサンマリノ共和国に行けば、ムッソリーニの肖像をラベルにしたワインが買えることは、たびたび問題になってきた。

いっぽうで、イタリアの街なかには、時折当時のプロパガンダの名残を発見することができる。以下は、筆者がこれまでのイタリア生活で見つけてきたものである。

最も単純なものでは「VINCERE(勝つ)」のスローガンだ(写真A)。「人は強くなったとき、友を大切にする。そして敵から恐れられる」もあった(写真B)。後者は文の前にムッソリーニの肖像が描かれていたと思われる。

彼の演説を引用した「忠誠のために死ぬ備えができていない者は、忠誠を公言するに値しない」もある。風化せずに残った部分を、建物の修復の際にあえて消さなかったものだろう(写真C)。

次に自動車の世界を追ってみたい。身近なところではイタリア自動車クラブ「ACI」だ。

19世紀末から徐々に始まった各地の地方クラブ同士の連携は、1926年にファシスト政権のもと「イタリア王室自動車クラブ「RACI(ラチ)」として、独自の法人格が与えられる。今日、運転免許の更新や自動車税の徴収、さらにはイタリアでクルマを買うと送付されてきて売却時にも必要な「自動車保有証」の発行など、日本のJAFとは比較にならないくらい公的業務に深く携わっているのは当時からの流れだ。

道路管理会社である「ANAS」の前身は、やはりファシスト政権下で1928年に設立された公団「AASS」である。劣悪な状態にあった137路線・総延長約2万kmの幹線を管理し、なおかつ450kmの道路を新設するのが目的だった。

1933年、経営危機にひんしたアルファ・ロメオを吸収し、1986年にフィアットに売却するまで同ブランドを保有していた産業復興公社「IRI」もまたしかりである。もともとはファシスト政権が、疲弊したイタリア国内経済を立て直すために設立した組織であった。

ムッソリーニ本人は、ランチア(1926年、暗殺未遂に遭った際は「ランチア・ラムダ」に乗車中であった)やフィアットにも乗っているが、公式行事の多くではアルファ・ロメオを愛用している。例えば大半の地方遊説における足はアルファ・ロメオの「カブリオレ」であり、個人用に「スピードスター」をはじめ数台を手に入れている。そればかりか、愛人で最後は一緒に処刑された女優クラレッタ・ペタッチにもプレゼントするほどであった。

ヒトラーがしなかったこと

しかし、ムッソリーニとファシズム時代を、自動車をテーマに語るなら、フィアットを持ち出すほうがより彩りを帯びてくる。

1932年「508バリッラ」の「Balilla」とは、ジョヴァン=バッティスタ・ペラッソという人物のニックネームである。彼については不明な部分が少なくないが、1746年、ジェノヴァを占領したオーストリア軍に向かって、まだ少年だったバリッラが投石したことをきっかけに市民の蜂起が起こり、軍は撤退した。この武勇伝にちなみ、ムッソリーニは1926年にファシスト党の少年組織として「バリッラ」の名称を使用した。

ところで、ムッソリーニがイタリア製バイク「モトビアンキ・フレッチャドーロ」(1933年)にまたがった写真がある。いっぽう、ムッソリーニが設立したドキュメンタリー制作機関「LUCE(ルーチェ。教育映画機関)」には、同様にフィアット508バリッラをデビュー早々にローマで運転している映像が残されている。

前者は頑強な男ぶりを示したものであろうが、後者に関して言えば、小さな508バリッラに乗って庭をぐるぐると回っているだけであり、さして地位の誇示が感じられないところが面白い。同時に、同じ独裁者でもドイツのヒトラーには運転した姿の記録が一切ないのとは対照的であることに注目すべきだろう。

フィアットに話を戻せば、508バリッラがデビューした翌年の1933年にはその上級車種として「アルディータ」を発表。「Ardita」は「勇敢な」を意味する形容詞である。同時に、ムッソリーニの登場前夜である第1次世界大戦時の特別攻撃部隊や、彼が尊敬する愛国派詩人のガブリエレ・ダヌンツィオ率いる義勇軍には、その複数形である「アルディーティ」が用いられていた。

やがて1937年には、508バリッラをベースに軍用仕様の「508CM」がつくられ、こちらには「コロニアーレ(植民地用)」の愛称がつけられた。

なお、ドイツのオペルも1930年代に「カデット(士官候補生)」「カピテーン(大佐)」といった時代を象徴するネーミングを使っている。だがフィアットのほうが、より軍国主義ムードを漂わせているのは明らかだ。

時代が残したもの

当時のフィアットを語るとき、そうしたネーミング以上に重要であり、なおかつポジティブなレガシーがある。

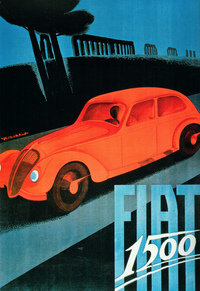

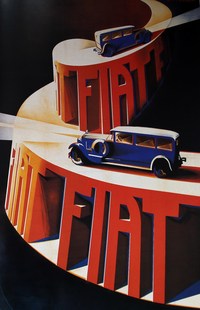

ひとつは広告である。当時のフィアットのポスターには、第605回で解説したイタリア未来派のアーティストたちに委ねたものを発見することができる。ジュゼッペ・リッコバルディの作品は、その代表的な例である。

ちなみに、ドイツのヒトラーはアートを完全に管理・掌握しようとし、ナチス・ドイツの民族主義に反する近代・現代美術を「退廃芸術」のレッテルをもって排除した。

いっぽう、ムッソリーニのファシスト政権は、近代・現代どころか前衛美術に対しても寛容な姿勢を見せた。岡田温司氏が著書『もうひとつのルネサンス』に記した言葉を借りれば「単一の『国家芸術』というよりも、国家の傘下に入るいわば複数の芸術を演出しようとした」ことによる。

そうした体制下では、おおらかな表現が許された。ムッソリーニの肖像をモチーフに、平たく言えばデフォルメした作品がジェラルド・ドットーリらによって制作されたのは、その象徴といえる。

また、フィアットのお膝元であるトリノは前衛美術家たちによる活動の中心となり、「未来派食堂」まで存在した。

そうしたファシズム体制下でも許されていた自由な表現活動を象徴するものとして、フィアットのポスターは今も広告美術史に欠かせないものとなっている。

もうひとつは建築だ。

トリノのジョヴァンニ・アニエッリ通りにあるミラフィオーリ工場本部棟は、ファシズム時代におけるイタリア合理主義建築の代表例である。ムッソリーニ臨席のもと、1939年に落成式が行われている。

ともあれ、その5階建てのビルは81年が経過した今も、FCAイタリーの本部として立派に機能している。

イタリア合理主義建築の多くは、古代ローマの建築物のように永遠を目指してつくられたものである。トスカーナ州のフィレンツェにあるサンタマリア・ノヴェッラ駅と同様、ミラフィオーリのビルも、その代表例といえる。

1939年といえば日本では昭和14年。国民徴用令が施行されたいっぽうで、建築物に対するこうした長い時間軸での思考は企業に欠如していたと言わざるを得ない。

今、世界は新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有(みぞう)の危機に直面している。将来振り返ったとき、この時期にどのような後世に残る文化が生まれているのか興味深い。

ところでムッソリーニは政権末期、ヒトラーのメルセデスに見栄えで対抗できる車両をということで、フィアット製大型高級車「2800」の特別仕様を発注している。だが、ルーチェに残る映像資料を見ると、ミラフィオーリの落成式にはアルファ・ロメオのカブリオレで意気揚々と到着している。当時の彼からすれば、フィアットはあくまでも大衆車ブランドであり、ハレの日に乗るものではなかったに違いない。

約40年後、アルファ・ロメオが大衆車メーカーのフィアットに救われるなどとは夢にも思っていなかったか、もしくは大合併構想を描いていたか、本当にムッソリーニが生き返ったら聞いてみたいところだ。

ただし、今日のFCAを独裁者に説明するのは、やや面倒そうだ。クライスラーを傘下に収めたといえば「勝った」と喜ばれ、税務上の本社はロンドン、登記上の本社はアムステルダムだと解説すれば「なぜ連合国に!」と詰め寄られそうだからである。

(文=大矢アキオ<Akio Lorenzo OYA>/写真=Akio Lorenzo OYA、FCA/編集=藤沢 勝)

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

拡大 拡大 |

大矢 アキオ

Akio Lorenzo OYA 在イタリアジャーナリスト/コラムニスト。日本の音大でバイオリンを専攻、大学院で芸術学、イタリアの大学院で文化史を修める。日本を代表するイタリア文化コメンテーターとしてシエナに在住。NHKのイタリア語およびフランス語テキストや、デザイン誌等で執筆活動を展開。NHK『ラジオ深夜便』では、23年間にわたってリポーターを務めている。『ザ・スピリット・オブ・ランボルギーニ』(光人社)、『メトロとトランでパリめぐり』(コスミック出版)など著書・訳書多数。近著は『シトロエン2CV、DSを手掛けた自動車デザイナー ベルトーニのデザイン活動の軌跡』(三樹書房)。イタリア自動車歴史協会会員。