湖を望む日当たりのよいロングトレイル

全長:5.2km

所要時間:2時間20分

難易度:★★★★★

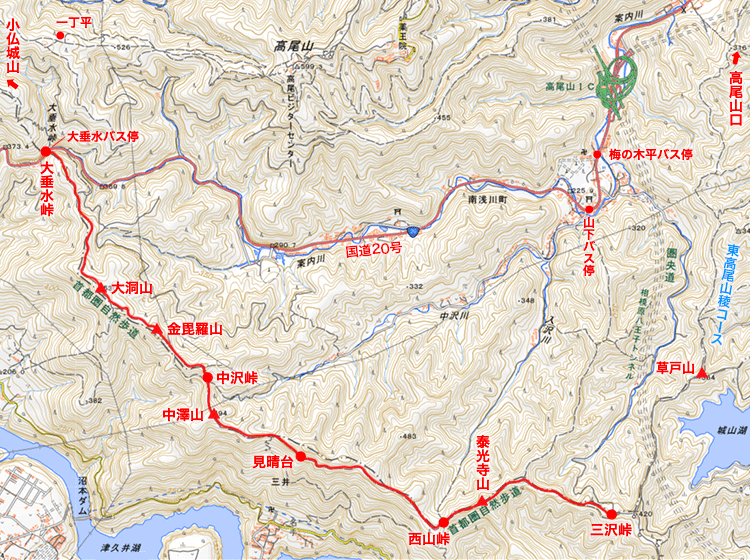

南高尾山稜コースは、高尾山の南側に位置し、東京都と神奈川県の県境にある尾根道を歩くコースです。「関東ふれあいのみち」の「湖のみち」の一部にもなっています。

登山道からは津久井湖を見ることができ、南側にあることから日当たりもよく、明るく気持ちのよいコースです。

スタート地点の三沢峠へは、東高尾山稜コースを歩いてくるか、「湖のみち」の起点である梅の木平から歩いてくるかになり、アクセスはあまり良くありません。またコース上にトイレもないことから登山者も少なく、そのためトレイルランナーや慣れた登山者がよく利用するコースになっています。

ゴール地点の大垂水峠からは、そのまま小仏城山か高尾山山頂方面に歩くか、バスを利用して高尾山口駅か相模湖駅に出ます。バスは1日に3本しかないので、注意が必要です。

東高尾山稜コースを含めて南高尾山稜コースと呼ぶこともありますが、このページでは三沢峠〜大垂水峠を南高尾山稜コースとして解説します。

このコース上のトイレ:なし

三沢峠〜西山峠(30分)

スタート地点の三沢峠は、大垂水峠、梅の木平、峯の薬師、東高尾山稜(草戸山、四辻)方面など、様々な道への分岐点になっています。

大垂水峠方面へは2つの道があり、ひとつは坂を登っていく本道、もうひとつは坂を迂回するまき道になります。

三沢峠から西山峠の間は、このようなまき道がたくさんありますが、1ヶ所(泰光寺山)を除いては本道に行っても大した上りではなく、早めにまき道と合流します。

西山峠からは、国道20号の「山下」バス停に向かう道への分岐があります。

西山峠〜中沢峠(50分)

西山峠から中沢峠にかけては、津久井湖との距離が近くなり、登山道から湖を見ることができます。開けた場所も多くなり、明るく快適に歩ける区間です。

ベンチが設置されている場所も多く、手作りのリュック掛けが備え付けられているところもあります。

走っても気持ちのいい道ですが、ベンチでゆっくり休みながら歩くのもよいでしょう。

中沢峠〜大垂水峠(60分)

中沢峠を出ると、南高尾の最高地点である大洞山を経て、大垂水峠に向かいます。

赤馬分岐から大垂水峠までは北斜面を下りていくので、今までの明るかった南側の道とは少し雰囲気が変わってきます。

大垂水バス停から出るバスは、1日に3本。

かなり本数が少ないので、バスに乗る予定の方は、バスを逃さないよう計画的に行動しましょう。

参考)「大垂水」バス停の時刻表|神奈川中央交通

・八王子駅北口(高尾山口)行

・相模湖駅行

※学習の歩道は、2019年の台風被害のため、2021年1月時点でも通行止めになっています。計画時に高尾ビジターセンターHPなどで、最新の登山道情報をご確認ください。