中国の劉鶴副首相(左)と米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表。5月10日に事実上“決裂”した米中協議だが、かろうじて次回の開催の約束は取り次げるなど、決定的な亀裂は回避された。

REUTERS / Leah Millis

合意寸前とみられていた米中貿易協議は事実決裂した(5月10日)。

この5カ月間の交渉で対米妥協を続けてきた中国政府を、土壇場で「翻意」させた理由は何か。内幕情報と識者の分析から、2つの理由が浮かび上がる。

原則で妥協せずと強気の副首相発言

第一は、合意文書に調印すれば、「共産党指導の堅持」という中国の最高指導方針を否定しかねないとの懸念。

それを解くカギはいくつかあるが、まず中国代表の劉鶴副首相の発言である。ワシントンでの協議終了直後、劉氏は中国メディアとのインタビューで、

「中国は原則にかかわる問題では決して譲歩しない」

と“強気”の発言をした。会見を開くこと自体が異例だが、朱建栄・東洋学園大教授は発言をこう読み解く。

「慎重な性格の劉氏はもともと、こんな強気の発言はしない。それに北京首脳部の事前了解なしにこんな発言はできません。劉氏は、交渉が妥結できるとは最初から考えていなかった。発言は(協議決裂後の)北京の新方針と作戦を明らかにするためでした」

新華社通信(5月12日) によると、中国が今回の協議で求めたのは次の3点だという。

- 合意後の追加関税の即時撤廃

- アメリカ製品の輸入規模の縮小

- 協定本文での中国の主権と尊厳の尊重

劉氏が言う「原則にかかわる部分」の「原則」についてはさまざまな解釈ができるが、中国の核心的利益に関係するのは3の「中国の主権と尊厳の尊重」だ。

人民日報系の「環球時報」も今回の交渉に先立つ5月7日、「国家の核心的利益と人民の利益は断固として守り抜く」とし、この原則では「絶対に妥協しない」と強調した。劉発言と符合する内容である。

進めていた法改正の約束を撤回

中国経済の減速が懸念される中、この米中決裂が米中だけでなく世界経済に与える影響は小さくない。

REUTERS / Aly Song

では「中国の主権と尊厳」とは何を指すのか。ロイター通信 (5月7日)が、そのヒントを与えてくれる。ざっと紹介しよう。

2018年12月の首脳会談以来、5カ月間に及ぶ閣僚級協議では、中国の産業補助金削減や知的財産権保護、為替政策の透明化など7分野で協定文が作成され、150ページの文言を英語と中国語で互いに詰める段階まで進んでいた。つまり中国は自国の法制度を変更してまでアメリカの要求に応える準備を進めていた。

ところが5月3日にアメリカ政府に届いた中国側の修正文書は、

- 知的財産・企業秘密の保護

- 技術の強制移転

- 競争政策

- 金融サービス市場へのアクセス

- 為替操作

など、アメリカが要求した「法律改正の約束」を撤回する内容だった。

それまで「歴史的な取り引きは間近だ」と早期妥結を示唆してきたトランプ大統領が5日になって「対中制裁関税を引き上げる」とツイートしたのは、この修正文書をライトハイザー通商代表らから知らされたためだった。

統治モデル崩すと警戒

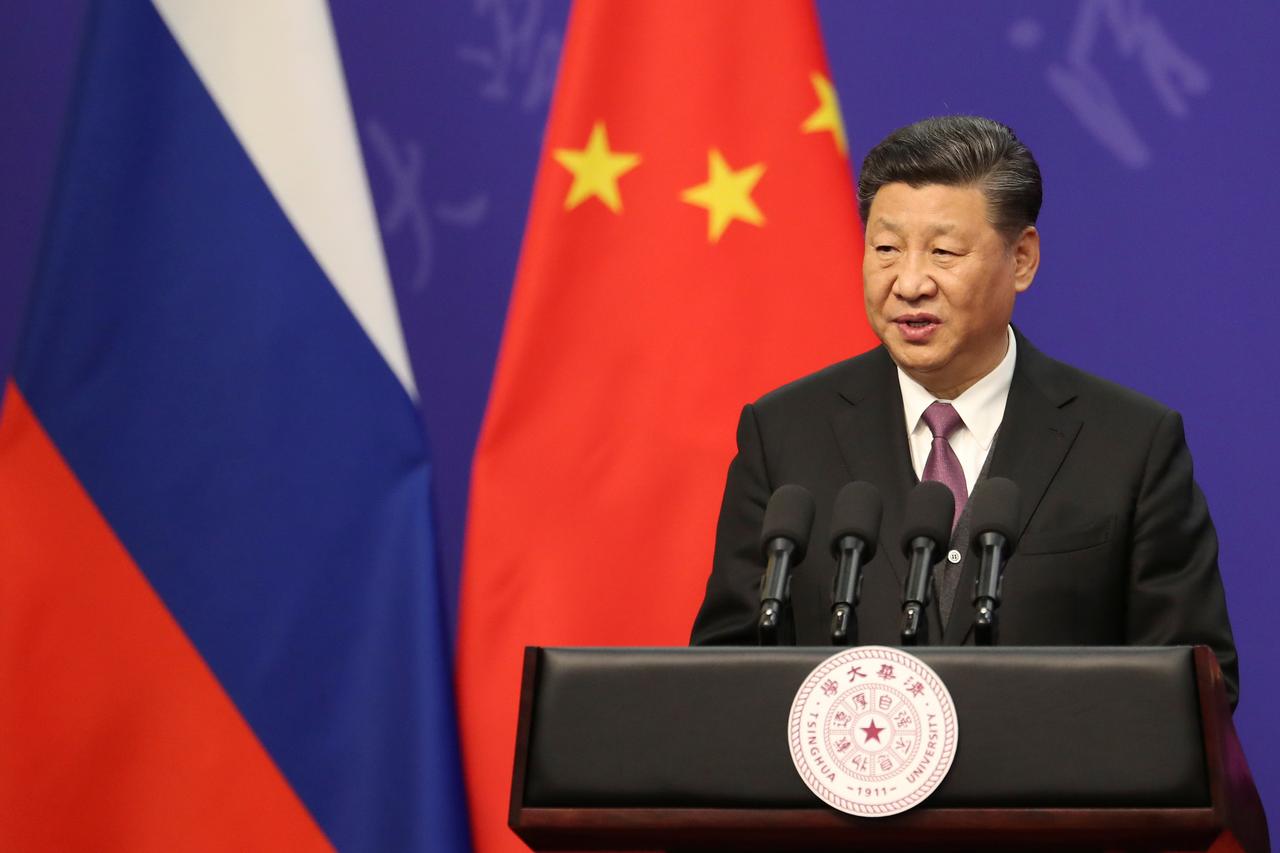

アメリカ側から突きつけられた合意案を拒否したのは、最終的には習近平氏の判断だったと報じられている。

Kenzaburo Fukuhara/Pool via REUTERS

もうひとつある。

香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト (5月6日)によると、合意案は中国側にとって譲歩を強いられる点が多すぎ、習近平国家主席はそれを聞いて拒否を決断、「起こり得る結果の責任はすべて自分が引き受ける」と、交渉チームのメンバーに語ったという。

対米交渉をめぐり、習指導部の姿勢はこの1年揺れに揺れてきた。

2018年8月には、対米強硬路線が優勢になったとみられたが、10月のペンス副大統領による「米中新冷戦」演説の後は協調路線に転換。

しかしここにきて、「譲歩しすぎ」として対米交渉を中心的に担っていた劉鶴批判が強まる。合意文書を文言通り実行すれば、「産業育成に関わる共産党の統治モデルそのものが崩れかねない」という警戒が広がった。

土壇場での翻意は、習自身が「共産党指導の堅持」という基本原則にこだわったことをうかがわせる。これは、憲法にも明記されている最重要の政治路線の一つであり、絶対に妥協できない原則。

中国は1989年6月の「天安門事件」30周年を控え、政治的に敏感な時期に入った。天安門事件は、民主化をめぐる党指導部の分裂が最大の背景であり、基本原則を揺るがす事態は避けねばならない。

来月、天安門事件から30周年を迎える中国。政治的な季節を前に、党指導部は神経を尖らせている。

REUTERS/Arthur Tsang

日米半導体摩擦と酷似

第二の理由として矢吹晋・横浜市立大学名誉教授は、「1980年代の日米半導体交渉からくみ取った学習効果」を挙げる。

「地方政府への補助金カットなどはいくらでも妥協できます。問題の核心は次世代高速通信規格『5G』をめぐる覇権争いです。注目すべきは、中国国内法の改正を求めた文書調印にこだわったこと。日米半導体協議では協定文書によって、日本はアメリカに身ぐるみはがされ、結局デジタル経済で完全に後れをとってしまいました」

日米半導体協定は1978年、米半導体メーカーが、日本の輸入障壁や政府補助に注文を付けたのが端緒。半導体の対米輸出は、米ハイテクと防衛産業の基盤を脅かすという安保上の理由も挙げられた。「国家主導の産業政策」といい「米ハイテク、防衛産業への懸念」といい、米中貿易摩擦と酷似している。

日米は1986年7月、

- 日本は国内ユーザーに対し外国製半導体の活用を奨励

- 日本政府は対米輸出される6品目の半導体のコストと価格を監視

- 米商務省はダンピング調査を中断

などを盛り込んだ「日米半導体協定」に調印した。

だが、協定を結んだものの、摩擦は消えない。レーガン米政権は翌1987年4月、

- 日本の第三国向け輸出のダンピング

- 日本市場での米製品のシェアが拡大していない

を理由に、日本製のパソコン、電動工具、カラーテレビなどに、関税を100%に引き上げる措置を発動した(同年6月解除)。

「失われた20年」の再来恐れる

中国が他山の石とするのが、日本の「失われた20年」と言われる。アメリカとどう向き合うのか、日本の過去の“失敗”を参考にしている。

Getty Images / Photo by Koichi Kamoshida

この協定がもととなり、日本は対日アクセス促進措置をとるなど、協定に従って次々に妥協を強いられていく。結局、協定が1996年7月に失効するまで、約20年もの時間がかかったのである。

中国経済がこのまま6%台成長を維持すれば、約10年で中国はGDP総額でアメリカを抜き、世界一のGDP大国に躍り出る。中国からすれば、日米半導体摩擦のように、協定に縛られ妥協を強いられていけば、成長の手足が縛られ身動きできなくなる。

その結果、すでに危険水域に入っている債務危機でバブルがはじける事態を招けば、日本同様「失われた20年」を繰り返すことになってしまう。米中合意文書はその引き金になりかねない。その懸念こそ、サインを踏みとどまらせたのである。

中国側は「持久戦」の構え

交渉決裂で、アメリカは「第3弾」の関税引き上げ発動に続き、全中国製品に高関税をかける「第4弾」の準備に入り、中国側も報復措置を発表した。高関税の応酬再開で、交渉の行方は見通せず、2021年の米大統領選にも影響を及ぼす可能性もでてきた。

前出の朱教授は中国側の今後の出方について、「北京は『持久戦』の構えです。10年スパンで、アメリカとの新冷戦を回避する戦略を貫く一方、戦術面では対抗か妥協かの二択ではなく『闘いながら妥協を求める』新方針で臨むでしょう。再選を目指すトランプ大統領の足元を、じっと睨んでいます」。

岡田充(おかだ・たかし):共同通信客員論説委員、桜美林大非常勤講師。共同通信時代、香港、モスクワ、台北各支局長などを歴任。「21世紀中国総研」で「海峡両岸論」を連載中。