Pikiiから2018年11月29日発売されるNintendo Switch用ソフト『助けてタコさん』は、フランス人のゲーム開発者Christophe Galati氏がゲームボーイへのオマージュを込めて開発したアクションアドベンチャーゲームだ。粗い液晶ディスプレイに4色のカラーパレット、文字スプライトのサイズも意図的に1989年の規格に合わせて制作されるなど、往年のファンにはぐぐっとくる内容となっている。

本作の舞台となるのは、ニンゲンとオクトパスが己の生き残りを争い続ける時代。主人公は、海に落ちたニンゲンの女性を救助した“タコ”。そのやさしさから、妖精に地上で生き延びるために必要な能力を与えられたタコは、信念のために戦うふたつの異なる種族間の衝突に巻き込まれながら、ニンゲンへの理解も深めて、世界の秩序を守るため奮闘することになる。

そんな本作を、セガハードをこよなく愛しつつも、ゲームボーイにも親しんでいたライター、戸塚伎一に語ってもらった。

“小さな窓”から自分だけの物語を覗き見ていた記憶が蘇る……

1980年代終盤から1990年代中期にかけてなかなかのセガ・ガイ(現セガゲームスがリリースしていた家庭用ゲーム機およびその対応ゲームを好む男)だった私でも、当時の任天堂の主力携帯ゲーム機・ゲームボーイ(1989年)に関する思い出はあります。

何で『テトリス』の通信対戦で勝った相手はあんなにも勝ち誇るのかとか、『クォース』はやっぱりMSX2版のほうがよかったなぁとか、周りの人はみんな『星のカービィ』はいい、いいって言ってるけど何だろうとか……碌なのなかったですね。

とはいえ、160×144ドットのモノクロ4階調画面で描かれるゲーム世界は、独特の魅力を持っていました。そこにはもちろん、一部の“名作”をプレイした時の印象も関わってくるわけですが、当時水準で比較してもイマイチなグラフィックを3インチそこらの液晶モニタ越しに覗き見ていたからこそ増幅される“自分だけの世界っぽさ”が影響していたのは、間違いないでしょう(そのあたり中途半端だったのが、ゲームボーイの約1年半後にセガがリリースした携帯ゲーム機“ゲームギア”だったわけですが……今回はやめておきましょう)。

ほどよい匙加減で再現された“ゲームボーイらしさ”

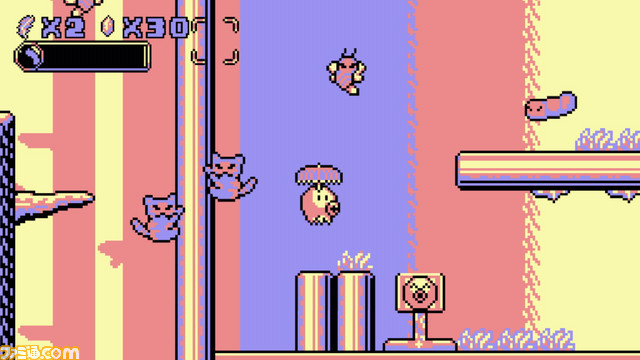

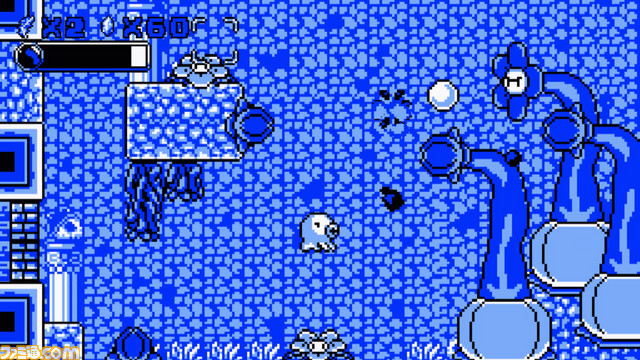

『助けてタコさん』は、そんなゲームボーイの表層が見事に再現されている、個人開発のアクションアドベンチャーゲーム。それが任天堂の現行ハードの新作タイトルとして遊べてしまうなんて、よく考えたらすごい時代になったものです。

プレイヤーが操作するのは、海底で暮らすオクトパス族の若者“タコ”。人間との種族間対立や、人間どうしの勢力争いに巻き込まれながら己が信じる正義を貫く。その際に立ち塞がる敵は倒す……という大前提のもと、ゲームを進めます。

操作系統は、ゲームボーイに準拠する形で方向キー+2ボタン構成。ボタンの役割は“攻撃”と“ジャンプ”という、これまた往年のジャンプアクションゲームそのままのシンプルさです。

タコの通常攻撃の効果は殺傷ではなく“スミをまとわりつかせて一定時間動けなくする”という穏便なもの。拘束時間が切れてふたたび敵が動き出す前にやり過ごす、“足場”にして通常移動では行けないルートを開拓する……といったテクニカルなプレイを自然とすることになります。

攻撃スタイルは左右(向いている方向)へのタコスミショットですが、ゲーム進行に応じて増えていく全50種類の“帽子”を被ることで、それぞれの種類に応じたグラフィック・軌道の攻撃を繰り出せます。場面に応じて勝手がよい帽子を使いわけるのが理想ですが、ゲーム中でさほどうまくチェンジできません(詳細は後述)。いかに基本スタイルでの立ち回りをモノにするかが、何だかんだで攻略の近道です。

タコを始めとする各キャラクター、動く床などのギミックの、若干カクカクっとした動きかたは、まさしくゲームボーイ風。プレイ中にリアルタイムで切り替えられるカラーパレットや、ゲーム画面外側の壁紙からは、ゲームボーイ用ソフトの画面を家庭用テレビで遊ぶためのスーパーファミコン用周辺機“スーパーゲームボーイ(2)”のオマージュも感じられます。サウンドも実機と同等の音色を奏で、あの時代の空気を呼び覚まします。

当時をリアルタイムで体験したゲーマーであれば、序盤を少し遊んだ限りでは「そうそう、ゲームボーイってこんな感じのゲームばかりだったよ!」と懐かしさに浸れることでしょう。実際には、ゲームボーイのスペック以上の枚数のスプライト(おもにキャラクター表示に使用する描画方式)が同時表示されたり、ゲームがより遊びやすくなる16:9比率の画面モードが用意されていたりと、明らかに“オーバースペック”な要素も入っているのですが、それらによってノスタルジーを著しく阻害されることはありません。

それ以上に、本作を携帯モード(※カラーパレットはモノクロ設定推奨)でプレイすることで“自分だけの世界に入っている感じ”がありありと蘇るのは、Nintendo Switch版ならではといえるでしょう。

“懐かしさ”は、どこまで忠実に再現されているべきか?

という感想でまとめられるのは、序盤のせいぜい15ステージくらいまで。本作を“やり込み要素のある全50ステージのアクションゲーム”として遊び切ろうとすると、また違った面が見えてきます。

初見だと高確率で避けきれなかったり、気を抜いているとつい当たりに行ってしまったり……といった具合に、 敵の配置が先のステージに進むほど徐々にタイトになっていくのは、アクションゲームとしてはまぁ、お約束。あとはリプレイ意欲をどう刺激してくれるのか? という部分の問題になってくるわけですが……『助けてタコさん』の場合、そこがやや弱いように感じました。少なくとも「レトロゲームっぽさをいい感じで楽しめるといいな」くらいの気持ちで始めたおっさんゲーマーにとっては。

タコさんは、敵の攻撃に対しては基本的に一撃死。ストックがあればステージのスタート地点か踏破済みの中間地点からリスタートとなります。帽子をかぶっていると規定回数のミスを帳消しにしてくれますが、ミス直後の無敵時間が短いこともあり、“難所を強引に突破する”といったエモーショナルなパワープレイは、まず不可能。幾度かの失敗を糧に“どのタイミングでどんな攻撃をする敵が出てくるか”を学び、正確な手順で操作しきることが要求されます。

しかもそれらは“どういう攻撃がくるかわかっていれば回避可能”という生やさしいものではなく、“わかった上でけっこうギリギリなタイミング調整が必要”なケースが多いため、ゲームを進めたい気持ちが前のめりになればなるほど、泥沼にハマっていくのです……。

このあたりを“レトロテイストな死にゲー”とライトに捉えられれば、本作は攻略&探索のしがいのあるボリュームたっぷりのアクションゲームとして、存分に楽しめるでしょう。個人的には、「当時のゲームはこんな感じだったから……」というバランス調整と、ハードかつ濃密に展開するストーリーパートのテンポ感が噛み合っていないようにも思えました。しかしそういった“自分だけの世界”の価値観にしたがった構成も、個人開発のインディーゲームの魅力なのかもしれません。