世の中には、妙なことを聞いて飛びつき、それを知っている自分は優位な存在だと思いこんで、自分たちの目から見たら間違った常識に従っているとしか思えない世間の人々の迷妄を解いてあげようとする困った人たちがいます。

トランプ大統領を救世主とみなし、その演説に基づいて世の中の人のためと思い、善意で反マスク運動を展開したような人たちですね。古代史研究の世界において、これと良く似ているのが、九州王朝説信者です。

そうした困った九州王朝説信者の中でも、とりわけ強引な主張を展開しているのが、現代の偽作である『東日流外三郡誌』を真作だと強弁した晩年の古田武彦直系の古田史学の会です。その代表である古賀達也氏が、私が長く関わったSAT(大正新脩大蔵経テキストデータベース)を利用したと称して時代錯誤のデタラメを書いていたため、さすがに放置できず、このブログでとりあげて誤りを指摘しておきました(こちら)。

そうしたら、今度はその仲間が私を名指して批判したトンデモ聖徳太子論が刊行されました。学界では相手にされないため、ネットで取り上げてくれそうな人にからんでみたということでしょうか。

服部静尚「聖徳太子と仏教ー石井公成氏に問うー」

(古田史学の会編:『古田史学論集『古代に真実を求めて』第二十五集 古代史の争点』、明石書店、2022年)

です。『古代に真実を求めて』というシリーズ名は、「古代に都合良く解釈できる記述を求めて」と改名した方が適切でしょう。何号からかは知りませんが、服部氏は二十五集の前までこのシリーズの編集長を務めていた由。

読むまでもないため放置したかったのですが、知人の研究者が、「AMAZONでこの新刊書を見かけたところ、<石井氏に問う>などという題名になっている論文があるようだ。どんな主張なのか、反論しなくて良いのか」と尋ねてきたため、仕方なく購入しました。

注文したものが届いたので、読んでみたところ、「1+1=3 である。これを<古田の絶対公理>と呼ぶ。したがって、 1+1-2 の答えは、この公理の論理的必然的帰結として 1 とせざるをえないのに、石井公成氏はこれについて何も語っていない。この公理を無視して聖徳太子について語ることはできないはずだが、氏はこの公理についてどう考えているのか? (触れないのは、皇国史観に基づく大和王朝一元論に立っているせいではないのか)」と詰問されたような気分になりました。

困りましたね。そもそも私はナショナリズムや皇国史観などには反対であって、近代日本の国家主義、それも特に聖徳太子や仏教に関連するナショナリズムを批判的に研究するという点では、このブログや、石井公成監修、名和達宣・近藤俊太郎編『近代日本の仏教思想と日本主義』(法藏館、2020年)での私の「総論」が示すように、私はおそらくその分野の代表的な研究者の一人だと思うのですがね。

ともかく、服部氏の主張を見てみましょう。氏は、良書と聞いて石井の『聖徳太子ー実像と伝説の間ー』を講読したとして話を始めています(買ってくださって有難うございます)。そして、読み始めたところ、「古代について考えるには、古代の人々の常識、思考法、心情を理解する必要がある」と書いてあるため、賛成して読み進めると疑問が出てきたので批判したい、と述べます。

疑問の最初は、『日本書紀』の守屋合戦における厩戸皇子と馬子の戦勝祈願の部分です。拙著では、厩戸皇子が四天王に祈願し、馬子が四天王以外の神々の擁護を願ったというのは不自然なので、これは四天王やその他の護法の神々に対して大勢でなされた一つの祈願を分け、厩戸皇子の誓願と馬子の誓願に割り振って記したのではないか、と推測しました。また、「軍勢の士気を高めるため、戦勝を願う大がかりな儀礼を行うのは古今の通例です」と述べました。

ところが服部氏は、四天王による護国を説くのは『金光明経』だけであり、『金光明経』では、『金光明経』が供養されるなら国王と人民を守り、隣国が侵攻して来たら降伏させると四天王が誓うと記されている以上、「普通の人の常識でこの経典を読めば、厩戸皇子の四天王への祈願が筋違いであることが判る」(73頁)と論じます。

そして、『金光明経』の読経をするなどの恭敬供養をしないと「その願いは届かない」のであって、後代の日本では実際にそうした儀礼をしているとし、「三上喜孝氏の著書によって」(73頁)その後代の例をあげます。

「著書」とあるため、そのような研究書が刊行されているのかと思って注を見たら、山形大学の雑誌に載った「古代の辺要国と四天王法」という論文でした。学問の世界では、というより、「普通の人の常識」では論文のことを「著書」とは呼びません。そもそも、注の表記の仕方が学術論文の形式になっていませんね。たとえば、

(注1) 壬生台舜『金光明経』大蔵出版

(注2) 三上喜孝「古代の辺要国と四天王法」山形大学歴史・地理・人類学論集5 二〇〇四年

……

(注4) 赤沼智善訳「国訳一切経」大東出版社

(注5) 壬生、前掲書

……

(注10) 『名古屋大学文学部研究論集(史学)』一九六七年に掲載の、谷川道雄「蘇綽の六条詔書について」

(注11) 二葉憲香『古代仏教思想史研究』一九六二年

とあるうち、注1では出版社を示して刊行年を出さず、注11では出版社を示さずに刊行年だけ記していて不統一であるうえ、当該ページの表示もされていません。また、注2の三上論文が掲載されているのは山形大の紀要なのですから、二重カギ括弧にして『山形大学歴史・地理・人類学論集』5、などと記すのが普通です。実際、注10では、大学の雑誌名を二重カギ括弧で表記しており、不統一であるうえ、「~に掲載の、」などという珍妙な書き方をしています。学術誌に掲載された論文を注で示す場合は、出典だけ示すのが普通であって、「~に掲載」などとは書きません。

おまけに、本文の『金光明経』四天王品という部分につけられた注4の「国訳一切経」はシリーズ名ですので、個別の書名として出すなら、二重カギ括弧にして『国訳一切経・経集部5』などの形にする必要があります。それに、赤沼の訓読文を引用するならともかく、経典の品(章)の名を示すのに訓読本の題名だけ、それもシリーズ名だけ注で示すというのは珍妙なやり方です。グローバルスタンダードとなっている大正大蔵経の巻・頁・段で示すのが常識です。

学術論文というよりは、大学1年生が初めて書いて提出し、先生に形式の不備を叱られるレポートみたいな書き方ですね。『古代に真実を求めて』シリーズに掲載されている論文もどきたちは、こうした素人くさい書き方が目立ちます。

しかし、服部氏は、編集長としてこうした点をチェックし、訂正する立場だったんじゃないんですか? 九州王朝説に基づく説を長年にわたって書き散らしておりながら、いまだにこんな調子であって、学術論文の形式で書けない以上、肝心の内容も学問的でないことは言うまでもないでしょう。

服部氏は、上記の「三上喜孝氏の著書によって」、『金光明経』を読誦して祈願する四天王法が行われたのは後代になってのことであり、また『三国遺事』によれば、新羅でも四天王信仰に基づく戦勝祈願がなされたのは7世紀後半であって、しかもそれは「近頃」学んできた「秘法」とされているため、「いわゆる四天王法は七世紀後半より広まったと考えられるのだ」と述べ、物部合戦の頃は四天王法は「未だ「古今の通例」ではなかった」(75頁)と論じています。

私の言葉である「古今の通例」を使って批判していますが、私は「軍勢の士気を高めるため、戦勝を祈る大がかりな儀礼を行うのは古今の通例です」と述べたのであって、四天王への戦勝祈願が「古今の通例」だなどとは書いていません。

『金光明経』がインドで4世紀頃に成立し、5世紀の初めに漢訳されるはるか前の紀元前から、中国では戦闘の前に動物を焼いて祖先の霊に捧げるなどして戦勝を祈る儀礼をやっていました。「古今の通例」というのは、戦闘にあたっては、何かしら士気をを鼓舞するような戦勝儀礼をおこなうのが普通だということです。

さらに重要なのは、『三国遺事』は、新羅の明朗法師が龍宮に入り秘法を学んできたとしていることです。「文豆婁秘密之法」(大正49・972b)とあるため、文豆婁(mudrā=印)を結んでダラニを唱えるなど密教による祈祷を行ったことが知られます。

しかし、5世紀初めに訳された『金光明経』は「印」を説いていません。四天王に守ってもらうためには、四天王が喜ぶことをし、四天王を元気づける必要がありますが、『金光明経』によれば、この経典を供養して焼香すると香煙が天まで届いて四天王を初めとする神々の活力が増すと記されています。

焼香については、漢訳では「諸の人王、手に香爐を擎(と)りて」この経を供養する(T16・342c)となっており、梵文テキストでは dhūpa-kaṭacchu(香を入れたスプーン・柄杓)を hasta-parigṛhīta(手につかんで)、となっています。

つまり、柄香炉を手にして焼香供養するのです。上記の『金光明経』の例については、石井「六朝における道教・仏教の焼香儀礼」(『駒澤大学大学院仏教学研究会年報』29号、1996年5月。こちら)で検討しておきました。

インド・西域では、香炉を手にして祈る場合は、あぐらをかいて片方の膝を立てた形でおこなうことが多いようですが、聖徳太子孝養像と呼ばれるお馴染みの姿は、立って柄香炉を手にする形ですね。

孝養像は父である用明天皇の病気平癒を祈る姿とされ、中世には大量に作成されていますが、私は物部合戦の際の祈願の姿が元であって、それが孝養像に変わっていったと考えています。なお、法隆寺には古い柄香炉がいくつも残されており、そのうちの一つは、由来は不明であるものの、朝鮮三国時代ないし飛鳥時代の古い作とされ、国宝となっています。

それはともかく、5世紀初めの曇無讖訳『金光明経』では、印を結びダラニを唱えて云々といった密教的な祈願法は説かれていません。印とダラニを並べて記しているのは、隋代に陀羅尼最浄地品その他の品が加えられた『合部金光明経』(597年)と大幅に増広された唐代の義浄訳の『金光明最勝王経』(703年)です。

また、652年に長安にやって来た中インドの阿地瞿多が翌年訳した『陀羅尼集経』では、「四天王法印呪」(T19・878c)を初めとして、四天王関連の様々な印とダラニと祈願法が説かれています。

つまり、四天王への祈願は、『金光明経』が流行すればなされうるのです(隋の前の王朝である陳では、『金光明経』に基づく悔過も盛んになされており、文帝が『金光明経』に基づく懺文を書いています)。ただ、インドで密教が盛んになるにつれて、『金光明経』自体も密教色を増して増広されていったうえ、唐代に密教の四天王儀礼を説いた密教経典が翻訳されると、そうした儀礼が最近の「秘法」としておこなわれるようになり、明朗はそれを学んで来た、ということです。

ただ、 戦争中の祈願となれば、何日もかけて講経などをしている時間はありません。やれるのは、焼香して「戦いに勝ったら、~します」と誓願することくらいでしょう。実際、『日本書紀』では、厩戸皇子は「戦いに勝ったら、護世四王のために寺塔を建てます」と誓い、勝ったので四天王寺を建てたと記してあります。

これは法隆寺ではなく、宣伝上手の四天王寺側の資料に基づいたため、こうした四天王寺起源説話になっているのですが、四天王のために四天王寺という名の寺を建てておきながら、四天王が護国を約束している『金光明経』の講経をしないなどということはありえないでしょう。

この誓願と造寺というパターンは、日本最古の仏教説話集である『日本霊異記』上巻「亀の命を贖ひて放生し現報を得て亀に助けらえし縁」にも見えています。百済を救うために派遣されることになった備後の豪族が、無事に帰れたら神々のために寺を建てますと誓って出かけたところ、百済の禅師弘済をともなって帰国することができ、寺を完成させて盛大な供養をすることができた、という話であって、明朗の祈願の少し前の時期です。

この説話では、百済の弘済法師も瀬戸内海で海賊に襲われたものの、脅されて海に飛び込む直前に誓願した結果、生き延びることができています。誓願しているだけであって、印を結んでダラニを唱えるなどはしていません。弘済は後に多くの寺を建てたと記されており、これはその時の誓願を実行するためでしょう。

古代のアジア諸国にあっては、誓願は最新の威力あるハイテクだったのであって、尊重されていたことは、この弘済の話を検討した「誓願の威力か亀の恩返しか」という講演録で述べておきました(こちら)。

それだけでなく、私は誓願に関する論文をいくつも書いており、「上代日本仏教における誓願について-造寺造像伝承再考-」という、そのものズバリの題名の論文もかなり昔に書いています(こちら)。私の論文に限らず、誓願の研究は盛んになっており、そうした諸論文は CiiNiiや researchmapで検索できますし、PDFで読めるものも増えているんですが。

四天王に「戦いに勝たせてくれたら寺を建てます」と誓願した厩戸皇子の願は筋違いだとした服部氏は、このエピソードを作った人について、「想像するに仏教関係者ではなさそうだ」(75頁)と述べています。仏教のことを良く知らない人が書いたため、そうした「筋違い」な話になったと氏は推測したのでしょう。しかし、実際には、仏教を知らないのは服部氏の方でした。

次に、隋と仏教交流をしたのは九州王朝の男性の王である「多利思北孤」だとする立場の服部氏は、女性の推古天皇が仏教興隆に努めたとする伝承を疑います。

鳩摩羅什訳『法華経』の提婆達多品では、仏弟子が女性の能力を疑って女性の身は汚れていて法の器でないとか、仏や世界の王にはなれないといった障害があるなどと述べているうえ、龍王の娘である龍女がそうした疑いを打破するため、男性に変わって仏になったとされており、男でないと仏になれないとするなど、女性差別の記述が見られるからだというのです。

そして、吉蔵、智顗、基など隋唐の諸宗の僧たちの龍女解釈を紹介するのですが、吉蔵『法華義疏』については、白景皓氏の論文「法華経提婆達多品『変成男子』の菩薩観」(ネットで公開されています。こちら)によるとして、「男また男にしてまた女なり。則ち龍女がこれなり」という文を引き、「龍女は男女両性をそなえるので男子に変わり得ると解する」(77頁)と述べています。

しかし、白氏の論文が示している訓読文は「亦た男にして、亦た女なり。則ち龍女、是れなり」であって「亦男亦女。則龍女是也」(T34・592b)とある原文通りの訓読となっており、「男また男にして」などとはなっていません。「亦た男、亦た女にして」と「男また男にして」では構文が違ってしまいますし、忠実な引用でないため落第です。

吉蔵は三論宗であって空・無自性を説く立場ですので、「男」も「女」も固定的な実体はないとし、龍女がその良い例だとしているだけです。龍女が「男女両性をそなえる」などとは言ってません。

漢訳経典では男女の両性器を備える人については「二根人」とか「二根者」その他の表現をしていますが、提婆達多品の漢訳では、龍女は「忽然の間に変じて男子と成る(あっという間に男性になった)」としているため、完全に女性として扱っています。

それどころか、漢訳ではぼかして訳していますが、梵語原文では「女性の性器が消えて男性の性器が出現し」と書かれています。この場面を描くためもあって、龍女はまだ幼い少女という設定にしてあるのです。

服部氏は、吉蔵などは「女性は仏になれない」という問題を逃げるようになったと述べ、続く「鳩摩羅什訳『維摩詰所説経』に見える変成男子論」と題する節では、『維摩経』にも「釈迦の男女観がみえる」(78頁)と述べるのですが、大乗経典は釈尊が没して数百年後に作成されたものですので、最初期の仏典について言うならともかく、大乗経典について「釈尊の男女観がみえる」といった書き方をするのは適切ではありません。

なお、氏は『維摩経』については、女性の能力を疑う仏弟子の舎利弗を、天女が神通力で女性の身とし、自らを男性の身に変えたうえで、男女は固定的なものでないため、仏は「一切のものは男に非ず、女に非ず」と説いた、という部分を紹介していました。これは、実は漢訳の日本語訳であって、梵語原文では、na strī na puruṣaḥ (女でもなく男でもない)となっています。漢訳は、男女平等であることを示そうとしておりながら、つい漢語の「男女」という言葉に引かれて「非男非女」と訳してしまったのです。

そうした点では男性優先の立場が残っているとはいえ、男尊女卑の中国において、天女が「男に非ず、女に非ず」として男女の区別を真っ向から否定したのは大胆な言明でした。しかも、これは権威ある経典の言葉です。この点は、龍女成仏の場合も同様です。

しかし、服部氏は、『法華経』では「変成男子」が説かれ、男にならないと仏になれないなどという女性蔑視がなされていた以上、「女性である推古天皇のもとでの、この時期の仏教受容はあり得ないと私は考える」(79頁)と述べるのです。

「考える」のは勝手ですが、「古代について考えるには、古代の人々の常識、思考法、心情を理解する必要がある」という私の主張に賛成したことはどうなったんでしょう。提婆達多品の記述は、今日の目からすると女性差別の面を含んでおり議論になっているものの、日本では提婆達多品は法華八講の中心として重視され、平安文学を見ればわかるように、女性救済を説くものとして女性たちの信仰のよりどころとなってきました。

というか、そもそも『法華経』には提婆達多品は含まれていなかったんですけどね。提婆達多品そのものは成立が古く、インドでは単行経典として流布しており、後に梵文『法華経』の見宝塔品の後半に付加されるに至っていますが(付加されているだけで、品としては独立していません)、羅什訳『法華経』には入っていません。羅什訳に加えられたのは、隋の少し前頃と推測されています。

ですから、『法華経』の古いテキストに依っている梁の光宅寺法雲の『法華義記』には、提婆達多品はありませんし、その『法華義記』を「本義(種本)」としている上宮王(厩戸皇子)の『法華義疏』でも提婆達多品はとりあげていません。

『法華義疏』は、提婆達多品を含む新しいテキストに基づく隋唐の『法華経』注釈を参照しておらず、見ていないようです。三経義疏は、古いテキストに基づき、古い学風の注釈をしているのです。

となれば、推古天皇が提婆達多品について聞き、「女性差別だ」と考えることはなかったでしょう。このことが示すように、九州王朝説論者の主張は、そもそも前提が大間違いであって議論が成り立たない場合がほとんどなのです。

そのうえ、服部氏は、『日本書紀』では推古天皇が厩戸皇子に『勝鬘経』を講経させたと記されており、上宮王(厩戸皇子)作とされる『勝鬘経義疏』が伝えられていることを忘れてますね。その『勝鬘経』では、勝鬘夫人が大乗仏教の教理を述べ、如来から賞賛されています。

しかも、『勝鬘経』では、如来は勝鬘夫人に対して、汝は如来の真実の功徳を賛歎した功徳により、無限の長さにわたって「天人の中に自在王と為らん(天人之中為自在王)」(T12・217b)と保証しているんですよ。

『勝鬘経』では、その後の部分で勝鬘夫人が10の誓いをなすのですが、この点について『勝鬘経義疏』は、世間の人は女性は志が弱いから重要な仕事は無理だと疑うため、「誓(願)を立てて疑いを断」ずるのだと説明しています。女性弁護です。しかも誓願重視です。

推古天皇は、欽明天皇の皇女であって敏達天皇の后となり、大乗仏教を広めていますので、国王夫妻の王女であって隣国の国王の妃となり、大乗仏教を説いた勝鬘夫人と同じ立場ですね。そのような『勝鬘経』を講経させた推古天皇が(実際には、厩戸皇子が講経を申し出て、それを推古が許可したという形でしょう)、倭国最初の女性の天皇(大王)となっているわけです。

なお、男尊女卑の儒教が常識となっていた中国において、女性の身で皇帝となって新たに王朝を打ち立てた唯一の存在は、則天武后です。武后は、武后は弥勒の化身だとする経典注釈を流布させて即位し、それまで道教→仏教という順序であった宮中での僧侶の並ぶ順序を、仏教→道教の順に変えさせました。つまり、推古天皇も則天武后も、その即位は仏教によって保証されているのです。

仏教経典については、今日の目から見て女性差別的だと考えられる面があることは事実ですが、古代にあっては仏教が女性の地位を向上させる役割を果たしたこと(また、劣っている女性でも救われるという形で女性差別を助長したこと)は、疑いありません。「古代について考えるには、古代の人々の常識、思考法、心情を理解する必要がある」というのは、こういうことです。

なお、隋から初唐にかけて活躍した中国三論宗の吉蔵の『勝鬘経』注釈では、女性を低く見ているのに対し、上宮王の『勝鬘経義疏』では、勝鬘夫人がいかに優れた女性であるかを強調し、また「母」という点を強調しています。

吉蔵の注釈は、『勝鬘経』のうち、国王夫妻が我が子の勝鬘夫人を誉めている箇所について、「子供を判断する点では父にかなうものはない」という諺を示して父だけを問題にし、また勝鬘夫人に対する「父の慈愛の重き」ことを説くに止まっています。

一方、上宮王の『勝鬘経義疏』では、「父にかなうものはない」という諺をわざわざ改めて「父母にかなうものはない」と記しており、「母」という点を強調しているのです。推古天皇は厩戸皇子の叔母であって、義理の「母」ですね。

こうした点、また『勝鬘経義疏』と「憲法十七条」は共通する部分が多く、同じ人が書いているとしか考えられないことは、昨年の講演録で明らかにしてネット公開し、このブログでも紹介しました(こちら)。

その「憲法十七条」については、服部氏は、隋の皇帝を「海西菩薩天子」と呼んで使節を送った九州王朝の王である多利思北孤が作ったという九州王朝説論者の主張を繰り返していますが、それほど仏教熱心な国王がいたなら、立派な寺を建てたでしょう。しかし、遣隋使が送られた前後の時期について言えば、九州では大寺院の遺跡も瓦を焼いた瓦窯もまったく発見されていません。

一方、飛鳥では、百済の王立寺院として完成した王興寺を造った百済の工人たちが6世紀末に馬子の要請で派遣され、王興寺の瓦にそっくりな瓦を飛鳥の地で焼いて飛鳥寺の屋根に葺いています。寺の近くで瓦を焼いた瓦窯が発見されているのです(こちら)。

その瓦を造った瓦笵で造られた瓦が、馬子の姪である推古天皇の旧宮を改めた豊浦寺で用いられ、その改良型の瓦笵で造られた瓦が馬子の娘婿かつ推古の娘婿である厩戸皇子の斑鳩寺(若草伽藍)に葺かれ、その瓦笵がすり減ったものが山背の楠葉瓦窯に持ち込まれ、創建時の四天王寺の瓦が作成されていることが、考古学の研究成果で明らかになっています(こちら)。

「法王」と称したという仏教熱心な九州王朝の多利思北孤さんは、隋と交流する前は、どこから仏教を導入したんですか? 中国南朝の陳ですか? 古代朝鮮のどこかの国ですか? この数十年で、北九州の都市開発・宅地開発が大幅に進んだにもかかわらず、陳の寺の瓦に似た瓦、その陳が影響を与えた百済の瓦、またその時期の高句麗の瓦に似た瓦が北九州で大量に発掘されたという報告はなされていません。

このため、苦しくなった九州王朝説論者たちは、現在の法隆寺は大宰府にあった九州王朝の寺を移築したものだと説いたりしており、中でも古田史学の会のメンバーは、難波の天王寺(四天王寺)は実は難波を副都だか複都だかとした九州王朝が造営した寺だなどと妄想するのです。

しかし、法隆寺西院伽藍の前身である若草伽藍は、現在の法隆寺と同じ規模の寺でした。現在の法隆寺の金堂の礎石は、焼けた若草伽藍の金堂の礎石を利用していることが判明しています。

となると、若草伽藍も九州王朝の寺を移築したんでしょうかね。そういうことになるなら、壮大な飛鳥寺も豊浦寺もすべて九州王朝の寺を移築したのであって、九州では瓦の破片一つ残らないようにしたんでしょうね。それとも、若草伽藍も飛鳥寺も豊浦寺も、実は難波や大和を支配した九州王朝の寺だったんでしょうか。服部氏の主張はこんなレベルのものばかりです。

氏は末尾で、六世紀末から七世紀初めにかけて仏教交流に努めた天皇は推古女帝ではなく、『隋書』俀国伝に見える男王である阿毎多利思北孤であって、隋の楊堅・煬帝の菩薩皇帝の思想、国家仏教と言える政策を学び、十七条憲法制定などをおこなったとし、『日本書紀』の厩戸皇子の記述は阿毎多利思北孤の事績であり、「筋違い」である厩戸皇子の祈願は七世紀後半以降に九州王朝の天王寺を隠すために創作されたと述べます。

そして、「石井氏にお教え願いたい」として、聖徳太子伝承に用いられている九州年号をどのように考えるか、「推古天皇と同時期に『隋書』俀国伝に現われる阿毎多利思北孤(男王)の存在をどのようにお考えなのか」と記し、「この二点に蓋をされて、聖徳太子を語ることは可能なのでしょうか」(84頁)と問いかけて終わっています。

もちろん可能です。というより、そんなデタラメに基づいて学問的に「聖徳太子を語る」ことは不可能だと言うべきでしょう。九州年号と言われるものは、古くて信頼できる金石文に見えず、平安から中世にかけて、自分たちの一族や寺にとって都合の良い記述をした文献や有名な人物に仮託した偽作文献が盛んに作られた際に用いられ、広まったものです。歴史的な存在としての厩戸皇子とは関係ないことは常識であり、学界では相手にしていません。

また、氏は「推古天皇と同時期に『隋書』俀国伝に現れる」と書いていますが、『隋書』に「俀国」とあるのは、何百年も後の宋代になって作られた版本でのことです。『隋書』のその版本自身、東夷伝では「俀国」としつつも帝紀の部分では「倭国」としていることが示すように、「俀」は「倭」の異体字として通用していました。

また、『隋書』に限らず、古代の日本に言及する古い史書の写本・版本では、同じ内容の記事が「倭国」とされたり「俀国」とされたりしているうえ、『隋書』の版本が作成される以前の写本・版本について言えば、「倭国」の例が圧倒的であることは、これまで指摘されてきた通りです。

古田武彦氏は日本の学者を罵倒し、文献については中国の学者の判断を尊重すべきだと述べていたと思いますが、中国の史書のテキストで現在最も学術的とされ、諸国の研究者も信頼して利用しているのは、中国を代表する出版社である北京の中華書局が出している「点校本二十四史修訂本」シリーズであって、その『隋書』第六冊(2020年)の東夷伝では「倭國」と表記しています。

版本によって「偶」が「遇」となっていたり、「阿」が「何」になっているように字が異なる場合は校異を示しており、「多利思北孤」については『北史』『通典』『大平御覧』その他によって「多利思比孤」と改めると注記しているのに、「俀国」の部分は単なる異体字と見て標準的な「倭」で表記しており、当然のこととして注もつけていないのです。これが近年の中国の学者たちの判断です。

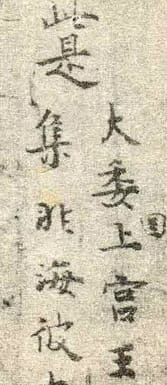

南北朝期は異体字が多すぎたため、唐では役人が学ぶ儒教のテキストなどを新たに確立した楷書で石に刻み、標準的なテキストと標準的な字体を定めたのです。ちなみに、南朝の古くさい注釈に基づいて書かれ、おそらく読みにくかったであろう草稿を作者とは別の能筆の人が急いで筆写したと思われる上宮王の『法華義疏』(こちら)も、実際には異体字(こちら)と誤字・誤写だらけです。

しかも、奈良朝の初め頃に別人によって冒頭に付された題名・著者名の表記の部分では、国名の「大倭」を「大委」と記しており、「委」を「わ」と発音していた時期の古い表記を用いています。また、原本には無かったが加えた方が良いと後で思って注のつもりで入れたのか、あるいは、原本でもそうなっていたという情報に基づいてそのままの形で記したのか、「國」でなく「国」の字を横に小さく書き添えてあります。

大事な書名・撰者名を書いた数行の紙を貼り付けるのですから、「国」という字をうっかり書き落して訂正したとは考えられません。となると、「存在したのは邪馬臺国でなく邪馬壹国だった」や「倭国と俀国の表記は使い分けられているので別の国だ」という九州王朝説の図式に従って、「倭国はなかったのであって、存在したのは委国だった!」とか「いや、委国と倭国は別の国なのだ!」ということになるんですか?

この「大委国」という表記が奈良朝になると不自然と思われるようになり、正倉院の写経記録では「委」と書いたうえで、後から左側ににんべんを書き加えたりしているのです(こちら)。

そのため、後に書写された『法華義疏』や『勝鬘経義疏』では「大倭国」という表記が普通になります。772年に誡明・徳清などが唐に持っていった『勝鬘経義疏』に対して、中国の天台僧である明空が注釈として『勝鬘経疏義私鈔』を書き、それが平安時代に日本にもたらされますが、その注釈でも「大倭国」となっています。

写本とか版本というのは、そういうものなのです。「発音が同じなら、画数が少ない字の方が書くのは楽だよね」といった調子の例は、敦煌写本とか見ているといくらでも出てきます。異体字だか誤記だか分からない字もたくさんあります。

「上宮王」の「宮」にしても、『法華義疏』では、うかんむりの下は「呂」でなく、口を二つ重ねた古字の「宫」の形ですが、「上宮王はいなかった。いたのは上宫王だ!」ですか? 「上宮王と上宫王は別の人物だ!」ですか? 法隆寺が宝治年間(1247-1249)に『法華義疏』に似た字体で彫った版木で刊行した『勝鬘経義疏』でも、「宮」の字はすべて「宫」になってますけど。

「阿毎多利思北孤」について、「阿毎」を姓、「多利思北孤」を名と見るのは中国の誤解であり(現在でも天皇には姓はありません)、「多利思北孤」は上記の修訂本の『隋書』が記しているように、「多利思比孤」の誤記です。

冠位十二階では、「徳」の下に「仁、礼、信、義、智」と並べていますが、『隋書』では野蛮な東夷が五常の順序を誤ったものと見たようで、「仁義礼智信」という通常の五常の順序に直して記しています。中国は周囲の諸国については野蛮国とみなしていますので、史書が外国について記述する際、中国の常識に合わせた表現にするのはよくあることです。

裴世清来訪の道筋は『日本書紀』に詳細に描かれており、地理的に見て他国の使者の来訪記事と矛盾しませんので、飛鳥来訪と見てよいものです(こちら)。

「阿毎多利思比孤」については、個人名でなく、倭国の王を指す言葉とする説が妥当と思います。裴世清が対話し、「倭王」と記した相手は、厩戸皇子であった可能性があると考えていますが、これについては、いずれ論じます。ともかく、服部氏の主張は上記のような誤解と空想ばかりです。

なお、同誌に載っていた古田史学の会の事務局長だという正木裕氏の「二人の聖徳太子「多利思北孤と和歌彌多弗利」」という文章も、漢文資料が読めておらず、仏教の知識もないため、間違いだらけであってひどいものでした。釈迦三尊像銘に見える「干食王后」と「鬼前太后」に関するトンデモ説明がその好例です。

SATを利用して検索したようですが、地獄の描写で有名な『正法念処経』に「熱鉄野干食其身中」とか「諸餓鬼前身」とあるため、「干食」と「鬼前」は、天然痘で苦しんで死んだのであろう「太后・王后の陥った地獄の苦しみをを示す諡号(あるいは法号)だった可能性が高い」(65頁)などと書いています。

上宮法皇や妃の遺族たちは、地獄の亡者について「極熱の鉄製の野干(śṛgāla=ジャッカル)が体を食う」と記している文に基づいて、上宮法皇の最愛の妃に「干食」という諡号/法号をつけ、「もろもろの餓鬼(preta)たちは、前世の時、嘘でだまし、良い人を殴り、殺したりしたので、餓鬼の世界に落ちた」(地獄に落ちるのではなく、餓鬼の世界に生まれる、です。地獄と餓鬼は別の世界です)と述べた部分のうち、「餓鬼の前身」という箇所に基づいて、太后、つまり太子の母后に「鬼前」という諡号/法号を贈ったんですね。このネーミングは凄い! それに、「餓鬼の前身」なら伝染病で苦しんでおらず、元気で悪いことをしている状態ですが。

釈迦三尊銘では、釈迦像建立を誓願した親族や臣下たちは、「出生入死、随奉三主、紹隆三宝」と述べており、「何度生まれ変わっても、三主、つまり、太子と母后と王后にお仕えして仏教興隆に励むと誓っています。そうした母后や王后に上記のような諡号/法号を贈ったんですか。「天寿国繍帳」では、母后とおぼしき女性は、寿命の長い天に生まれ、宮殿風な建物の中におり、侍女と僧たちに囲まれている姿で描かれているんですけどね。

正木氏は、自分でも不自然と思ったのか、

などと苦しい弁明をしています。

しかし、伝染病で亡くなったのは太后と王后だけでなく、王后とともに病床につき、1日遅れで亡くなった上宮法皇も同様でしょう。となると、上宮法皇も地獄の亡者のように苦しんで亡くなったのかと考えてしまいますが、上宮法皇にはそうした諡号/法号は与えられないんですか?

あと、氏は「法皇」という呼称をローマ法王のような存在と誤解しているため、妙なことを書いてますね。「法主」は、中国では講経の巧みな学僧が任じられる役職であって、『日本書紀』が厩戸皇子の異称として記している「法主王(のりのぬしのおおきみ/のりのぬしのみこ)」はそれを承けており、講経の巧みな「おおきみ/みこ」ということです。

その「法主王」と並んで記されている「法大王」の訓は「のりのおおきみ」ですが、「法王」も「法皇」も当時の倭国では漢字の発音は同じであり、訓はどちらも「法大王」と同じで「のりのおおきみ」でしょう。意味は、「法主王」と同じですね。「法王」という表現には、釈尊のイメージを重ねている可能性はありますが(こちら)。

また、正木氏は「願いの通り釈迦如来になった」と書いてますが、願ってもなれません。釈迦如来は一人だけであって、すでに涅槃に入ってしまっています。なるとすれば、上宮法皇と同様に太子であって(厩戸皇子が生まれた時は父の用明はまだ天皇ではないですが)、出家して悟った「釈迦如来のような仏」でしょう。

正木氏は、どうしてこのような常識はずれなことばかり書くのか。それに、釈迦像の脇侍を薬王菩薩・薬上菩薩とするのは、後代になって生まれた法隆寺の寺伝であって、そのような造像例はアジア諸国には見られないことは良く知られています。

さらに、この第二十五集では、古田史学の会の重鎮会員だという谷本茂氏が「小野妹子と冠位十二階の謎」と題するコラムであれこれ推測を並べたて、末尾で「やや妄想的になってきましたので、これくらいにしておきます」(71頁)と自ら述べていました。「やや妄想的」ではありません。まさに素人の「妄想」そのものです。

谷本氏は、『隋書』に見える耽牟羅国は済州島ではなく、ルソンだと主張した人じゃなかったですか。氏も、学術誌に載った論文について注で記す際、服部氏と同様、「~に所収」などとおかしなことを書いており、注の書き方が分かってないですね。

古田史学の会は、代表と事務局長と編集長と重鎮が上記のような珍説を、大学1年生のレポートのような不備な形で書き、学界の説を批判した気になる「学問ごっこ」を楽しんでいるのです。しかも、そうした実状を知らない一般市民が、この人たちが主催する研究会などに参加し、皇国史観に基づく大和王朝一元史観に毒された学界の通説を打破した新説、民主的で合理的な多元史観による最新研究成果と称するトンデモ説を聞かされているわけです。

明石書店は良書を出している社会派の出版社なのに、なぜ学問の訓練を受けていない大学1年生たちが組織した歴史同好会のトンデモ会報みたいなシリーズを出し続け、会社の信用度を落とすのか、不思議です。

内容のひどさはどうしようもないでしょうが、せめて注の付け方くらい編集部の担当編集者が注意してやれば良いと思うのですが。担当編集者は古田史学の会に任せっぱなしできちんと見ていないのか、それともこの会に好意的であって、歴史知識も編集能力も同じようなレベルなのか。

【追記】

「トンデモ主張」となっていた題名の末尾を「トンデモ聖徳太子論」と変えました。『隋書』の「俀国」という表記については、榎本淳一氏の論文が詳細に説明しており、このブログでもその論文を紹介してあります(こちら)。「阿毎多利思比孤」については、個人の名ではなく、倭国の王を指す言葉という点を追加しました。『隋書』に関する記述の一部を削除しました。

【追記:2022年5月12日】

『太平御覧』の書名が誤変換になっていた箇所などを訂正し、また「男女両性をそなえる」を「男女の性器をそなえる」と改めるなど、曖昧な表現になっている箇所をいくつか訂正しました。なお、服部氏は、多利思北孤は隋の楊堅(文帝)・煬帝の菩薩皇帝の思想・政策を学んで「憲法十七条」制定などをおこなったとしていますが、三経義疏が古い梁代の注釈に基づいているのと同様、「憲法十七条」も南斉や梁など隋以前の南朝の仏教に基づいていることは昨年刊行された講演録で述べ、このブログでも報告しておきました(こちら)。上で触れた「阿毎多利思比孤」の解釈については、近藤志帆氏の論文(こちら)の主張が妥当なところでしょうから、次回の記事で紹介します。

【追記:2022年5月14日】

「餓鬼の前身」だと伝染病で苦しんでいないことになるという部分を追加しました。正木氏は大阪府立大学の非常勤講師の由。学生たちにこうしたことを教えていないよう祈るばかりです。正木氏と同様、服部氏も漢文が読めないことは、訓読や現代語訳がないか氏が調査不足で関連論文を見ていない漢文資料について説明する際、まともな訓読文が示せないため、訓読風な箇所と現代語による意訳(妄想訳)をまぜた文章を示してごまかしていることが示す通りです。たとえば、この第二十五集に氏がもう一本載せている「中宮天皇ー薬師寺は九州王朝の寺ー」で薬師寺東塔擦銘の訳文と称している文(201頁)は、誓願を「請願」と書くことに始まり、間違いだらけの悲惨な内容になっています。東塔擦銘については論文は多数あり、現在の研究水準から見ると完璧ではないですが、ほぼ正しい訓読を示した論文もいくつか出ていますが(たとえば、ネット上で見られる一例は、こちら)。古田史学の会のメンバーについては、漢文入門の本と古文入門の本、そして仏教に関する入門書を読むようお勧めします。

なお、久留米大学では地元の観光促進とからめ、古賀氏や正木氏など古田史学会の会員を招き、九州王朝講座をやったりしているようですが、捏造石器にとびついて観光事業をやろうとした地方自治体のことを思い出してしまいます。そういえば、きちんとした古文が書けない現代人が偽作した『東日流外三郡誌』も、自治体の観光促進の動きと結びついていたっけ。私は、聖徳太子没後になって造営された寺を太子建立として宣伝しようとした某自治体の観光キャンペーンがらみの講演依頼を断りました。

【追記:2022年10月10日】

久留米大学の九州王朝講座は、まさに街おこしのために非学問的な形で始まったことを記事にしておきました(こちら)。