【技術革新の足跡】サスペンション形式――速くて快適なクルマを求めて(1931年)

よくわかる 自動車歴史館 第31話

馬車から受け継がれた自動車の懸架装置

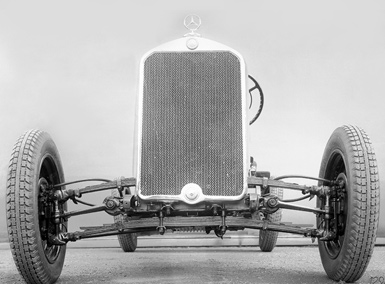

1926年にダイムラーとベンツが合併し、世界最古の自動車メーカーが合同するという強力な体制が発足した。技術部長はフェルディナント・ポルシェ博士で、次々に先進的なモデルを作り出していく。SSやSSKはパワフルなエンジンと低く構えたスポーティーなシャシーを持ち、ヨーロッパ各地のレースで輝かしい成績を残した。

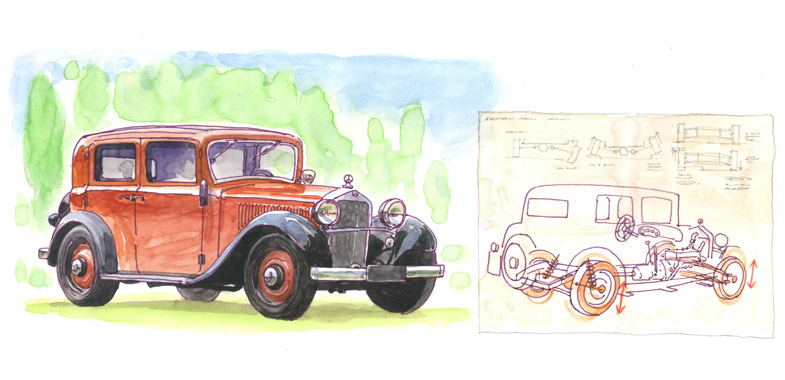

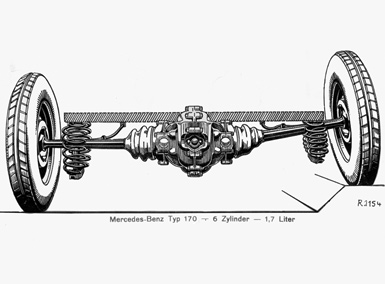

それに比べると、ポルシェ博士が去った後の1931年に発表されたメルセデス・ベンツ170は、地味な印象である。直列6気筒のサイドバルブエンジンは1692ccという控えめなもので、出力は32馬力だった。ごく生真面目なサルーンで、デザイン的にも斬新さや華麗さを認めることは困難だ。それでも、メルセデス・ベンツ170は、自動車史に名を残すモデルとなった。量産車として、世界で初めて四輪独立懸架を採用したからだ。

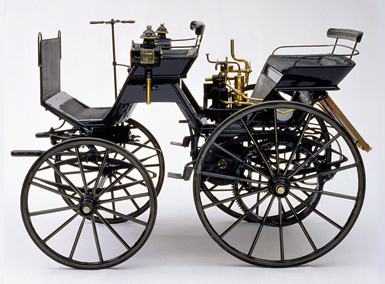

自動車は、馬車に代わるものとして構想された。ゴットリープ・ダイムラーが最初に作った四輪自動車は、シュトゥットガルトのヴィンプフ・ウント・ゾーン社に発注した馬車を改造したものである。後席の床に穴を開け、エンジンを据え付けた。動力は馬から内燃機関に代えられたが、その他の部分は変更されることなく使われた。4つの車輪が地面をとらえて走行するという方式は同じであり、前輪に原始的な操舵(そうだ)装置が取りつけられたにすぎない。

馬車の歴史は古く、紀元前数千年の古代遺跡にもその存在の痕跡が認められる。人や荷物を運搬するのに有用だったが、人々を悩ませたのは乗り心地だった。平滑な路面ならば車輪を使うとスムーズに移動できるが、悪路ではそうはいかない。人が脚の関節を使って衝撃を吸収しながら動くのに対し、車輪は路面の障害を踏み越えた時の衝撃をそのまま伝えて乗員を苦しめるのだ。長時間振動にさらされていると、座っているだけでも疲労してしまう。

ようやく改良が施されたのは、近代になってからである。鎖で座席をつり下げる形の馬車が登場し、さらにバネで支える方式が取り入れられた。これがそのまま自動車に採用されたのは自然な成り行きだろう。ダイムラーの四輪車も、板バネによって車軸が支えられているのがわかる。

あえて中級車種の170に独立懸架を採用

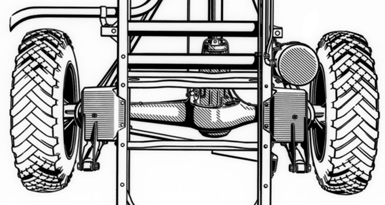

左右の車輪をつなぐ棒である車軸を用いたサスペンション形式を、車軸懸架(リジッドアクスル・サスペンション)と呼ぶ。馬車から受け継がれた長い歴史を持つ方式で、シンプルな構造を持ち堅牢(けんろう)性が高い。板バネを何枚か重ねて両端をボディーにつなぎ、中央に車軸を固定するのが一般的な構造だ。バネ自体が車軸の位置決めも行うので、簡素な構成で工作が容易になる。コスト的にも有利なのはもちろんだ。荷重変化によってタイヤの向きや角度が変わることがないのは、大きなメリットといえる。

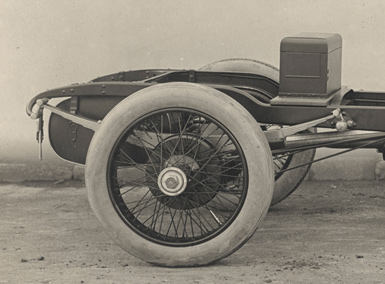

ただ、問題も多い。たとえ片方であってもタイヤに入力があると車軸全体に伝わり、大きな振動を引き起こす。ドライブシャフトとアクスルハウジングが一体となっていて、バネ下重量がどうしても重くなってしまう。また、どちらかのタイヤが路面の高い部分に乗ると車軸全体が傾き、もう一方のタイヤが斜めに接地することになる。乗り心地が悪く、高速域での路面追従性を高めるのが難しいのだ。

そこで登場するのが独立懸架(インディペンデント・サスペンション)だ。左右の車軸が分かれていて、片方のタイヤへの入力はもう一方のタイヤに伝わらない。バネ下重量を軽くすることができ、乗り心地が改善する。サスペンション設計の自由度が高まり、操縦性をコントロールしやすい。メリットは多いが、採用するには障害を克服しなければならなかった。構造が複雑になるだけに設計は難しく、製作コストも高い。メルセデス・ベンツの高級車でも、旧式な車軸懸架を採用していたのである。

例外といえるのは、1922年にベンツから発表されたトロップフェンヴァーゲンだろう。2リッターDOHCエンジンをミドに搭載し、四輪独立懸架を採用していた。ただこれは純然たるレース用マシンであり、量産車と一緒にして考えることはできない。市販モデルでは、この頃ようやく前輪の独立懸架が一般化し始めていたという状況だった。

そんななかで中級車種の170に四輪独立懸架を取り入れたことは、驚きをもって迎えられた。ただ、それは時代の要請だったともいえる。1929年に起きた世界恐慌の影響で、高級車の売れ行きは激減していた。一方で中産階級が増加し、自動車を購入する層の裾野は広がっていたのである。近い将来に主力となる小型乗用車の乗り心地と操縦性を向上させるために、先進技術を取り入れたのは理にかなった戦略だった。

レースの世界でも独立懸架が活躍

170はラダーフレームのフロント上下にリーフスプリングを配し、回転式ダンパーから伸びるロッドで位置決めを行っている。後輪に採用されたのは、スイングアクスルだ。デフがフレームに固定されており、左右のアクスルハウジングの前後に2つずつコイルスプリングを配している。この形式は他メーカーにも影響を与え、多くのフォロワーが現れた。

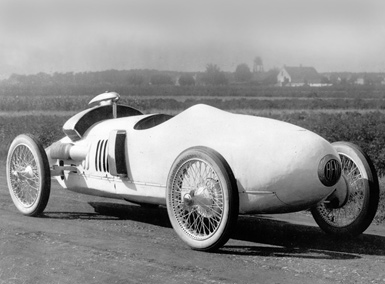

1934年、メルセデス・ベンツは画期的なレーシングマシンW25を生み出した。750kg以下と定められたレギュレーションのなか、徹底的な軽量化で3.36リッター、354馬力のエンジンを搭載することができたのだ。ライバルはせいぜい3リッター、250馬力ほどのエンジンしか使えないのに対し、これは大きなアドバンテージとなった。安定した走行を支えたのは、やはり四輪独立懸架のサスペンションだった。フロントはダブルウィッシュボーンで、リアは横置きリーフスプリングのスイングアクスルである。“シルバーアロー”と呼ばれたこのマシンは圧倒的な速さを誇り、ヨーロッパのレースを席巻した。

乗用車の世界では、四輪独立懸架が一気に広まったわけではない。前輪は独立懸架でもリアはリジッドという組み合わせが、長い間主流だった。コスト面の理由もあるが、道路の状況もリジッドに有利に働いた。戦後の日本では、タクシー運転手の間で信頼性の高いリジッドが評価される時代が続いたのである。

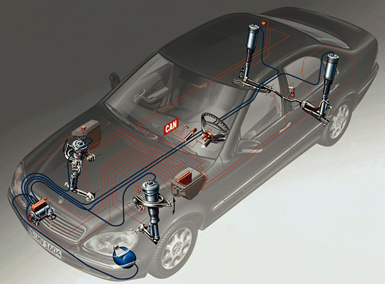

次第に交通環境が整備され、状況が変わる。1960年頃から流行したのが、前ストラット、後ろセミトレーリングアームの組み合わせである。ストラットはダンパーをサスペンションアームの一部として使う合理的な方式で、自由度が高いわりにコストはかからない。セミトレーリングアームはスイングアクスルとトレーリングアームを折衷したような方式で、剛性と操縦安定性がともに高い。その後エンジンの出力が高まってタイヤの大径化が進むと、だんだん対応しきれなくなってきた。1982年にメルセデス・ベンツがマルチリンク式サスペンションを初めて採用し、ハイパワーな高級車ではこの方式が用いられることが多くなっている。

サスペンションは大きく進歩しており、金属バネを使わないエアサスペンションも登場している。バネレートやダンパーの減衰力を電子制御で変える機構も多くのモデルで採用されていて、路面に合わせて自動的に最適なモードを選ぶことができるようになった。サスペンション形式だけですべてが決まるわけではないのだ。

一方で、リーフリジッド式も生き残っている。大型の貨物車やバスでは構造の簡単さと耐久性が優先されるのだ。また、四輪駆動車でも現役だ。ストロークを長くとれることで悪路に強く、大きな岩が転がる道でもロードホールディングを保っていられる。第2次大戦でジープの活躍を支えたのも、リーフリジッドだった。高級SUVとなったグランドチェロキーは四輪独立懸架を採用しているが、スパルタンなラングラーは現在でもリジッドアクスル・サスペンションを使い続けている。

1931年の出来事

topics 1

純国産タイヤ会社ブリヂストン設立

1906年、久留米商業学校を卒業した石橋正二郎は、仕立物業の「志まや」を父から引き継いだ。翌年になると事業を足袋にしぼり、近代化を進めて業績を伸ばしていく。

日本足袋株式会社に改組した後、1921年にゴム底足袋の製造に乗り出す。ゴムの精錬技術を磨き上げ、ゴム靴の製造も成功させる。その頃、日本ではダンロップが工場を建設してタイヤの生産を開始していた。自動車は輸入車かフォード、GMのノックダウン生産の製品ばかりで、装着するタイヤも同様に外国資本の製品しか選べない状況だったわけだ。

石橋正二郎は純国産のタイヤがないことを憂慮し、自ら開発することを決意する。1930年、社内にタイヤ部を設置し、研究と試作を重ねていった。豊田喜一郎が豊田自動織機製作所内に自動車部を作ったのとほぼ時を同じくして、国産化への歩みを始めたのだ。九州帝国大学の君島武男博士の協力があったものの、タイヤ製作の知識がほとんどない中でのスタートだった。

1931年、日本足袋はタイヤ部を独立させ、新たな株式会社が発足することになった。すでに名前は決まっていた。タイヤ製造機械を発注する際に金型を決める必要があり、“石橋”を英訳して並べ替えた“ブリッヂストン”を商標としたのである。

初期には品質不良があったものの、1932年にはフォードから納入適格品として認定を受ける。輸出も開始され、本格的な量産体制を整えていった。

topics 2

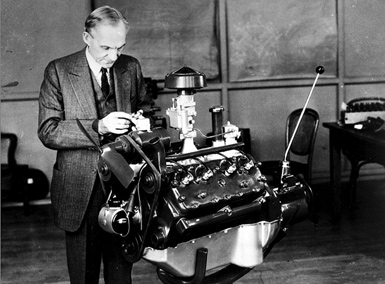

フォードからV8モデルが登場

1908年から生産が始まったT型は、コンベヤーラインを取り入れた画期的な生産方式で新たな時代を切り開いた。大量生産によって価格を下げ、需要を喚起してさらに生産を拡大していったのだ。1920年には、全米のクルマの半分がT型になったといわれるほどの大ヒットとなった。

目覚ましい成功を収めたのは間違いないが、T型の生産にこだわるあまり、次世代に向けての取り組みが遅れてしまった。一時期はボディーカラーが黒しか選べなかったというような効率優先の販売方針で、変化を求めるユーザーは次第に離れていった。

間隙(かんげき)を突いたのが、GMとクライスラーである。毎年モデルチェンジを繰り返すことで新奇さを打ち出し、人気を獲得していった。1927年5月、ヘンリー・フォードはT型の生産中止を指令する。しかし、この時点で次期モデルは用意されていなかった。この年の販売台数はシボレーが1位となり、フォードは翌年ようやく新型車のA型を発売してトップの座を奪い返した。

シボレーは、6気筒モデルを投入することで対抗する。大衆車が4気筒、中級車が6気筒、高級車がV型8気筒という序列が固まっていたところに、あえて大衆車に6気筒エンジンを積むことで差別化を図ったのだ。

フォードが採用したのは、さらなる多気筒化だった。1931年にA型にV8エンジンを搭載したモデルを発表し、巻き返しに出た。先進的な鋳造技術を持っていたからこそできた戦術で、再び販売台数トップとなる。アメリカ車のV8エンジン志向は、この時から始まっていたのだ。

topics 3

満州事変ぼっ発

1931年9月18日、中華民国の奉天の近くを走る南満州鉄道(満鉄)で爆発が起き、線路が破壊された。いわゆる柳条湖事件である。満鉄は日露戦争後に日本が設立した特殊会社で、鉄道を守備していた関東軍はこれを中国の東北軍の犯行であると断定した。しかし、実際には関東軍自身が実行した謀略事件であったことが後に判明している。

この事件を機に関東軍は戦線を拡大し、満州各地を攻略して主要都市を占領した。日本と中華民国の間に起こった軍事衝突が、満州事変である。翌1932年にはほぼ満州全土を支配し、愛新覚羅溥儀を立てて満州国建国を宣言した。中華民国は事実上の侵略であるとして国際連盟に提訴し、諸外国に反発が広がっていった。

戦線不拡大の方針をとっていた若槻内閣は退陣し、次第に軍部の力が強まっていく。代わって首相となった犬養 毅は満州国承認に慎重で、5.15事件で反乱軍によって暗殺された。

国際連盟は満州国を認めないという報告書を採択し、これを受けて1933年に日本は脱退を表明する。日本は戦時色を強めていき、1945年の太平洋戦争終結に至るまで軍部主導の体制が続いた。

【編集協力・素材提供】

(株)webCG http://www.webcg.net/

[ガズー編集部]

連載コラム

最新ニュース

-

-

ホンダ、今夏発売予定のFCEVが来場者の注目の的に…人とくるまのテクノロジー展 2024

2024.05.23

-

-

ホンダ『シビック』が新フェイスに、日本にないセダンもラインナップ…米2025年型

2024.05.23

-

-

ジープ『アベンジャー』に「4xe」、ハイブリッドのオフロードSUVとして登場…欧州発表

2024.05.23

-

-

見落としがちなシート掃除! 知られざるシートクリーニングの重要性~Weeklyメンテナンス~

2024.05.23

-

-

ホンダ『シビック』、米国初のハイブリッドは200馬力…「タイプR」以外では最強

2024.05.22

-

-

スズキ スーパーキャリイ 特別仕様は“For Your Work Buddy”…デザイナーの思いとは?

2024.05.21

-

-

街乗りでも効果絶大! アライメント調整で車の走行性能をアップさせる方法~カスタムHOW TO~

2024.05.21

最新ニュース

-

-

ホンダ、今夏発売予定のFCEVが来場者の注目の的に…人とくるまのテクノロジー展 2024

2024.05.23

-

-

ホンダ『シビック』が新フェイスに、日本にないセダンもラインナップ…米2025年型

2024.05.23

-

-

ジープ『アベンジャー』に「4xe」、ハイブリッドのオフロードSUVとして登場…欧州発表

2024.05.23

-

-

見落としがちなシート掃除! 知られざるシートクリーニングの重要性~Weeklyメンテナンス~

2024.05.23

-

-

ホンダ『シビック』、米国初のハイブリッドは200馬力…「タイプR」以外では最強

2024.05.22

-

-

スズキ スーパーキャリイ 特別仕様は“For Your Work Buddy”…デザイナーの思いとは?

2024.05.21