また、クラブ・シーンではもう少し早くからDJがかけていた。竹内と同じワーナーミュージックに所属し、今年公式カヴァーとして「Plastic Love」をリリースしたtofubeats(トーフビーツ)は、この曲の持つ魅力について、「Aメロ、Bメロ……と展開される曲じゃなくて、メロディー、フック、メロディー、フックの繰り返しによる曲。だから海外のリスナーにもしっくりくるのではないか」と話している。今回、紅白で「Plastic Love」が披露されるわけではないが、なにしろ世界同時放送、生で歌う竹内の姿を世界各地のリスナーがワクワクしながら観るのではないか。

小さい頃よりオールディーズに親しみ、デビューしてからもその時々のアメリカの音楽を聴いていたという竹内。約40年を経て、35年前の曲が、今度はアメリカのみならず海外の若い世代の間で広く聴かれているというパラレルな状況は興味深い。

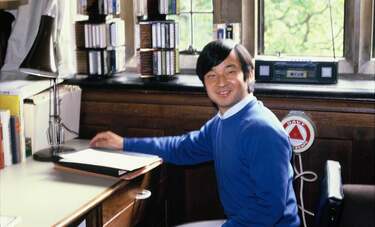

こうした大きな盛り上がりを受けて今年、「Plastic Love」の公式PVも制作・公開された。もっとも、彼女は今も自分のペースを崩してはいない。オリジナル・アルバムは平均して5~7年に1枚というマイペースぶりだし、ライヴなど人前で歌う機会も決して多くはない。今年3月には、NHKで特別番組「竹内まりや Music&Life」が放映され、約11年ぶりのテレビ出演が話題になった。カジュアルなジーンズ姿でスタジオで作業する様子などが映され、気取らない日々の生活の延長に音楽があることが伝わってきた。

そう、竹内の歌は決して難解ではないし、歌詞で伝えられるメッセージも誰もが共有できるものだ。ある種「普通」であることの豊かさ、「どこにでもあるもの」「誰にでもおこること」の尊さを彼女は歌で表現している。音楽家である前に、自分もまたどこにでもいる一人の人間なのだという思いが、彼女のどの曲にも通底しているように思えるのだ。

「いのちの歌」の作詞は「Miyabi」という名義(作曲は村松崇継)だ。「だんだん」の劇中で披露されていた当時は伏せられていたが、「Miyabi」が竹内の変名であることは今やファンの間では知られている。楽曲制作のクレジットに「竹内まりや」の名前がない曲をあえて歌うことに彼女の器の大きさを感じる。

近年はツイッターなどのSNSで瞬時に感想を書き込み、不特定多数と共有するようになったことで、「紅白」のような歴史ある国民的番組の楽しみ方も変わってきた。竹内が画面に登場した時のタイムラインの盛り上がりも楽しみたい。(文/岡村詩野)

※AERAオンライン限定記事

岡村詩野

岡村詩野