給与所得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/14 21:21 UTC 版)

| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |

給与所得の範囲

税法上、使用人や役員に支払う下記が給与所得になる。[1]

- 他の所得と競合する場合の所得区分

課税方式

給与所得については、給与収入から、給与所得控除又は特定支出控除(経費相当分)を行って算定される。

【特定支出控除を受けない場合】 給与所得の金額 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額 【特定支出控除を受ける場合】 給与所得の金額 = 給与等の収入金額 - 給与所得控除額 - (特定支出の額の合計額 - 給与所得控除額 ÷ 2)[8][9]

給与所得の金額は、総合課税である。他の所得と合算されて総所得金額へ集約される。赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)[10]。

給与所得控除

給与収入から控除される給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる「概算経費控除」である。

この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最高裁大法廷昭和60年3月27日判決など)が、合憲であるとされた。

| 年間の給与収入 | 給与所得控除額 | ||

|---|---|---|---|

| 2016年分のみ | 2017年分~2019年分 | 2020年分以後 | |

| 162.5万円以下 | 65万円 | 65万円 | 55万円 |

| 180万円以下 | 給与収入×40% | 給与収入×40% | 給与収入×40%-10万円 |

| 360万円以下 | 給与収入×30%+18万円 | 給与収入×30%+18万円 | 給与収入×30%+8万円 |

| 660万円以下 | 給与収入×20%+54万円 | 給与収入×20%+54万円 | 給与収入×20%+44万円 |

| 850万円以下 | 給与収入×10%+120万円 | 給与収入×10%+120万円 | 給与収入×10%+110万円 |

| 1,000万円以下 | 給与収入×10%+120万円 | 給与収入×10%+120万円 | 一律195万円 |

| 1,200万円以下 | 給与収入×5%+170万円 | 一律220万円 | 一律195万円 |

| 1,200万円超 | 一律230万円 | 一律220万円 | 一律195万円 |

但し、年間の給与収入が660万円未満のときは、上記速算表(目安)にかかわらず、直接下記の表から給与所得の金額(給与所得控除後の金額)を求める。

| 年間の給与収入 | 所得金額 | |

|---|---|---|

| 2016年分~2019年分 | 2020年分以後 | |

| 55.1万円未満 | 0円 | 0円 |

| 55.1万円以上65.1万円未満 | 0円 | 給与収入-55万円 |

| 65.1万円以上161.9万円未満 | 給与収入-65万円 | 給与収入-55万円 |

| 161.9万円以上162万円未満 | 一律969,000円 | 一律1,069,000円 |

| 162万円以上162.2万円未満 | 一律970,000円 | 一律1,070,000円 |

| 162.2万円以上162.4万円未満 | 一律972,000円 | 一律1,072,000円 |

| 162.4万円以上162.8万円未満 | 一律974,000円 | 一律1,074,000円 |

| 162.8万円以上180万円未満 | ※端数整理後の給与収入×0.6 | ※端数整理後の給与収入×0.6+10万円 |

| 180万円以上360万円未満 | ※端数整理後の給与収入×0.7-18万円 | ※端数整理後の給与収入×0.7-8万円 |

| 360万円以上660万円未満 | ※端数整理後の給与収入×0.8-54万円 | ※端数整理後の給与収入×0.8-44万円 |

| 660万円以上 | 給与収入-給与所得控除額 | 給与収入-給与所得控除額 |

| ※端数整理後の給与収入 | (給与収入÷4 → 解を千円未満切捨て)×4 | |

給与所得者の特定支出の控除の特例

給与所得においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、次に挙げるような費目に関し、給与所得者の特定支出控除制度が1987年(昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)[11][8]。 給与所得控除に替えて特定支出控除を認めるものではなく、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の半額を超えた場合に、その超えた額を給与所得控除後の所得金額から控除する仕組みになっている。控除を受けるためには、以下の2つが必要。

- 特定支出の額の合計額(下記に列挙した通勤費、職務上の旅費などの金額)> 給与所得控除額 ÷ 2 であること。

- 確定申告を行い、特定支出の額の合計額を記載し、特定支出に関する明細書および給与等の支払者の証明書を添付すること。

特定支出の対象となるのは以下の項目。

- 通勤費

- 鉄道・バス運賃のほか、タクシー代、新幹線代まで認められる(特別車両料金等、例えばグリーン車料金等は除く[8])。飛行機代は認められない[8]。自動車・バイクの場合、燃料費や高速道路料金、自動車等の故障や事故(重過失による事故を除く)による修理代も認められる。なお、業務中または業務間の移動費用(いわゆる交通費や出張費)は対象外。

- 職務上の旅費

- 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出。

- 転居費

- 転任に伴う引越しに掛かる費用全般。家財一式の梱包、運送費用等のほか、旅行費用の範囲は、飛行機運賃(ファーストクラス費用を除く)が認められ、自動車等の事故修理代等が除かれるほかは通勤費と同様である。宿泊費用も認められる。

- 研修費

- 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修。

- 資格取得費

- 職務に関係するものの受講費用や受験・検定費用など。職務に必須となる資格を取得するためであって、その資格取得のために一般的には必須の手段と考えられるような学校等については、その入学費、授業料も含まれる。またこれらを受けるための交通費も含まれる。資格取得に失敗しても費用は認められる。

- 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師の資格取得費等(法科大学院を含む)は、2013年より認められた。これらの資格のうち、法科大学院については弁護士資格取得のため一般的には必須の手段となるので資格取得費として認められる。会計大学院を受けたり、税法・会計学関連の修士号を取得するのための支出は、公認会計士や税理士試験を受けるために必ずしも必須ではないため、これらの支出は認められない。

- 帰宅旅費

- いわゆる出稼ぎや単身赴任などの場合で、その者の出張地と自宅(配偶者や一定の被扶養者が居る場合に限る)の往復旅費(1ヶ月往復4回・片道8回まで)。旅行費用の範囲は転居費と同様である。

- 勤務必要経費(最大合計65万円)

-

- 書籍費

- おおよそ職務に関係あると見なされる書籍の購入費用。新聞、雑誌等も可。電子書籍も書籍費用は対象になるが、パソコンやリーダー等の機器や通信の費用は認められない。

- 被服費

- 職務で通常使用するスーツ、ワイシャツ、ネクタイ、作業服、制服等の購入費。いわゆる私服の購入費は認められない[8]。

- 交際接待費

- おおよそ職務上関係あると見なされる外部の者のために支出した交際費全般。贈答費用、接待費、飲食費、慶弔費など。職場内の宴会・親睦会や、同僚やその家族の慶弔費、労組ほか任意団体の組合費などは認められない。

これらの支出は、当該給与所得と同年に支出した費用のみ認められる。前年以前に支出した費用を遡及加算することは認められない。またこれらの支出のうち、給与の支払者(会社等)から補填[12]され、かつその補填金額分が非課税(即ち給与所得の収入金額に算入されない)の場合は、その補填金額分については特定支出とは認められない。実際に特定支出控除を受けるには、それぞれの費目に関する明細書の提出および給与の支払者の証明が必要である。

このような制度が設けられていたが、2012年までは実際に控除が適用となる判定基準額は給与所得控除額と同額であったため、全国でも控除を受けた納税者は非常に限られていた。そのため2013年(平成25年)分より、判定基準額が「給与所得控除額の1/2」(給与収入1,500万円超の場合は、125万円)となり、特定支出控除の対象となる費目の範囲が次のように拡大された[13]。その後2016年分より、判定基準額は一律「給与所得控除額の1/2」となった。

給与所得者

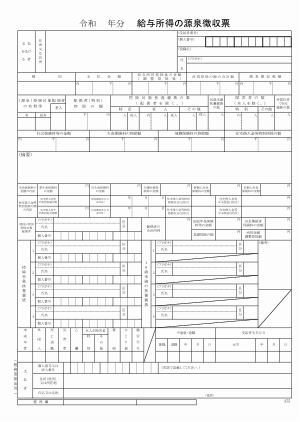

給与所得は源泉徴収の対象とされる。パートやアルバイト、未成年者であっても課税対象にされる。会社等に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容を加味して源泉所得税額が算出される。

年間の給与収入が2,000万円以下の給与所得者については、その年の最後の給与等の支払の際に年末調整が実施される。他に所得がない場合には確定申告する必要がないため、大部分の給与所得者は年末調整ですべての課税関係が終了する。

給与の支払いをする法人や個人事業者は、原則として、給与所得者の翌年1月1日現在の住所地に所在する市町村に、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務がある。その後の個人住民税の特別徴収税額決定通知書に基づき、給与収入より住民税額(6月分~翌年5月分)が特別徴収される。

所得金額調整控除

2020年(令和2年)分以後所得税において新設。給与所得者が特別障害者の場合、23歳未満の扶養親族又は特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族を有する場合(子育て・介護世帯)には、年収のうち850万円を超える部分の10%(最大15万円)が所得金額調整控除として給与所得から控除される(年末調整で控除可)。 また、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合にも、超える金額(最大10万円)が同様に控除される。[14]

- ^ No.2508 給与所得となるもの|国税庁

- ^ No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当|国税庁

- ^ 通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁

- ^ 法第28条《給与所得》関係|国税庁

- ^ No.2594 食事を支給したとき|国税庁

- ^ No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁

- ^ No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁

- ^ a b c d e 令和2年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|国税庁

- ^ 所得税法第28条、第57条の2

- ^ No.2250 損益通算|所得税|国税庁

- ^ No.1415 給与所得者の特定支出控除|国税庁

- ^ 給与の支払者からの補填ではないもの、即ち労働・雇用保険やそれらの関連事業等、その他の任意保険等から填補される金額を除く(即ち特定支出の対象となる)。

- ^ 国税庁「平成25年分以後に適用される給与所得者の特定支出控除の概要等」

- ^ No.1411 所得金額調整控除(国税庁)

給与所得と同じ種類の言葉

- 給与所得のページへのリンク