奈良市

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/09 08:52 UTC 版)

| ならし 奈良市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| |||||

| |||||

| 国 |

日本 日本 | ||||

| 地方 | 近畿地方 | ||||

| 都道府県 | 奈良県 | ||||

| 市町村コード | 29201-0 | ||||

| 法人番号 | 4000020292010 | ||||

| 面積 |

276.94km2 | ||||

| 総人口 |

348,686人 [編集] (推計人口、2024年3月1日) | ||||

| 人口密度 | 1,259人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

生駒市、大和郡山市、天理市、桜井市、宇陀市、山辺郡山添村 京都府:木津川市、相楽郡笠置町、精華町、南山城村 三重県伊賀市 | ||||

| 市の木 | イチイガシ | ||||

| 市の花 | ナラノヤエザクラ | ||||

| 市の鳥 | ウグイス | ||||

| 奈良市役所 | |||||

| 市長 | 仲川元庸 | ||||

| 所在地 |

〒630-8580 市庁舎位置 | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

奈良時代に都が置かれたことから古都と呼ばれる。また、京都に対して南都とも呼ばれた[4]。

|

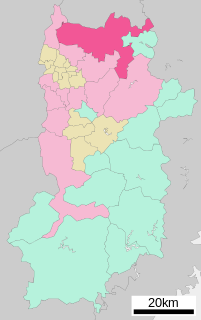

京都府精華町 | 京都府木津川市 | 京都府笠置町、南山城村 |

|

| 生駒市 |

|

三重県伊賀市 山添村 | ||

奈良市 奈良市

| ||||

| ||||

| 大和郡山市 | 天理市、桜井市 | 宇陀市 |

注釈

- ^ この時点では興善院町、東ノ阪町、北御門町、今在家町、今小路町、手貝町、東包永町、東笹鉾町、中御門町、押上町、川久保町、登大路町、油留木町、南半田東町、北半田東町、紀寺町、福智院町、公納堂町、毘沙門町、鵲町、芝突抜町、中院町、鶴福院町、不審ヶ辻子町、納院町、築地ノ内町、川上突抜町、十輪院町、川之上町、十輪院畑町、薬師堂町、木辻町、三棟町、京終町、中辻町、脇戸町、高御門町、陰陽町、勝南院町、元興寺町、西新屋町、芝新屋町、下御門町、中新屋町、阿字万字町、北風呂町、馬場町、北室町、南城戸町、南中町、南風呂町、小太郎町、南袋町、南新町、鳴川町、瓦堂町、花園町、井上町、京終地方東側町、京終地方西側町、柳町、西寺林町、光明院町、餅飯殿町、西城戸町、小川町、南市町、東寺林町、今御門町、池之町、元林院町、樽井町、橋本町、東城戸町、椿井町、南魚屋町、寺町、奥子守町、北向町、高天町、漢国町、林小路町、角振町、角振新屋町、上三条町、下三条町、本子守町、今辻子町、油阪地方町、西之阪町、百万ヶ辻子町、高天市町、坂新屋町、奥芝町、北市町、菖蒲池町、東新在家町、西新在家町、西新在家号所、船橋町、坊屋敷町、宿院町、鍋屋町、大豆山町、南法蓮町、内侍原町、北小路町、南半田中町、半田横町、北半田西町、大豆山突抜町、北半田中町、北魚屋東町、多門町、西包永町、北袋町、西笹鉾町、北川端町、北魚屋西町、後藤町、押小路町、半田突抜町、西御門町、小西町、東向南町、東向中町、東向北町、花芝町、中筋町が存在。

- ^ a b 新幹線を除けば広島県もこれに該当する。

- ^ その他東京都・神奈川県・静岡県もこれに該当する。JRが全線電化されている愛知県・石川県・滋賀県・大阪府には気動車定期旅客列車が存在する

- ^ 閉館によって奈良市は2012年に全国で唯一の「映画館のない都道府県庁所在地」となったが[16]、同年に山口県の県庁所在地である山口市でも唯一の映画館「山口スカラ座」が閉館した[17][18]

出典

- ^ 奈良市旗の制定 昭和52年2月10日告示第47号

- ^ 市徽章ノ件 明治36年5月5日告示第22号

- ^ 奈良市の事務所の位置を変更する条例

- ^ 日本国語大辞典,デジタル大辞泉,百科事典マイペディア,世界大百科事典内言及, 精選版. “南都(なんと)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年4月9日閲覧。

- ^ “hyoukou-ichiran”. 2023年2月11日閲覧。

- ^ “平年値(年・月ごとの値)”. 気象庁. 2023年6月5日閲覧。

- ^ “観測史上1 - 10位の値(年間を通じての値)”. 気象庁. 2023年11月8日閲覧。

- ^ “針 過去の気象データ検索”. 気象庁. 2024年3月16日閲覧。

- ^ 小学館辞典編集部 編『図典 日本の市町村章』(初版第1刷)小学館、2007年1月10日、163頁。ISBN 4095263113。

- ^ この当たりから青山住宅地や学園前住宅などの住宅の整備が始まった。 奈良市旗の制定

- ^ 奈良市副市長に西谷氏(毎日新聞奈良版、2018年9月22日)

- ^ 大久保信治・奈良市史編集審議会(編) 『奈良市史 通史四』 第二章 奈良市の成立 第一節 近代都市への胎動 奈良市 2018年9月26日閲覧

- ^ 奈良のあゆみ-昭和(1926~1989)- 奈良市 2018年9月26日閲覧

- ^ 国指定 史跡・名勝・天然記念物一覧 奈良市. 2014年11月10日閲覧

- ^ 【東洋民俗博物館】ウフフ わしゃピンクや朝日新聞、2012年2月9日

- ^ “奈良市に映画館なし…「日本唯一の県都」の事情”. MSN産経ニュース (産経デジタル). (2011年7月19日). オリジナルの2011年8月9日時点におけるアーカイブ。

- ^ 「さよなら、県都の銀幕 『山口スカラ座』来月1日閉館」『朝日新聞』2012年10月26日付朝刊、山口・1地方、第29面

- ^ “山口スカラ座、半世紀の歴史に幕 シネコン、DVDレンタル店に押され”. MSN産経ニュース (産経デジタル). (2012年10月26日). オリジナルの2012年10月30日時点におけるアーカイブ。

- ^ 大相撲令和2年1月場所幕内最高優勝力士 德勝龍関優勝祝賀パレード及び奈良市民栄誉賞の授与について 奈良市 (2020年2月19日) 2020年2月26日閲覧

固有名詞の分類

- 奈良市のページへのリンク