NTTは、東京大学、理化学研究所と共同で2021年12月22日、光量子コンピューターの基幹技術である新型の量子光源モジュールを開発したと発表した(図1)。同光源モジュールは、入出力の光ファイバーと一体化した「光ファイバー接続型」と呼ぶ構造で、手のひらサイズ、しかも、大規模計算に必要な高量子ノイズ圧搾、THz級の周波数で動作が可能という特長を持つ。共同研究を行う東京大学大学院工学系研究科教授の古澤明氏は「今回のモジュールはゲームチェンジャーになるテクノロジー。大規模量子コンピューターの実現には集積回路化が必須と考えられていたが、集積回路化は必要なく、モジュールと光ファイバー光学系だけで実現できることが実証された。大規模量子コンピューター実現が一気に現実味を帯びる」とした。

米IBMや米Googleなどが開発を進める量子コンピューターは、同時刻に空間的に量子ビットを保持する方式で、現在、100物理量子ビット程度を実現できている。ただし、誤り訂正を可能にするためには1000個程度の物理量子ビットを組み合わせて使う必要があり、誤り訂正可能で実用的な性能を持つ汎用的な量子コンピューターのためには、100万個以上の物理量子ビットが必要とされている。そのため、「空間的に量子ビットを保持する方式は量子ビットを増やせば増やすほど超伝導のための冷却システムや真空装置が大規模になるなどして技術的な壁が高い」(古澤氏)という。

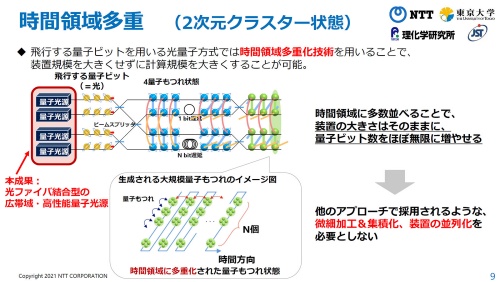

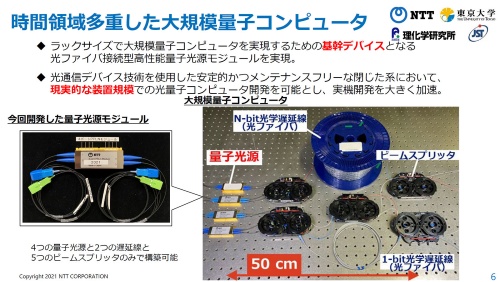

一方、光量子コンピューターは、量子計算に使う量子ビットを時間領域に多重する。このため、空間的に大量の量子ビットを保持する必要がない。量子もつれ状態にある光子を時間軸方向に大規模に発生させることで、数十億個の光子による物理量子ビットを生み出せる(図2)。しかも、光源は常温で動作が可能であるため、大規模な冷却システムは不要だ。今回の量子光源モジュール4つに、量子もつれにある光子の時間をずらすための遅延線(光ファイバー巻き線)2本、5つのビームスプリッターによって時間領域でもつれ状態にある物理量子ビットを発生させられ、大規模な量子コンピューターシステムをサーバーラック大に収められるという(図3)。

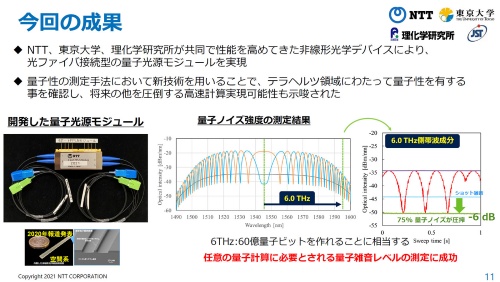

光量子コンピューターで利用する時間領域で量子もつれ状態にある光子を生み出すために必要となるのが、スクィーズド光という特殊な光子流である。これは振幅または位相の片方の量子ノイズを圧搾した偶数個の光子流で、非線形光学結晶を使って生成する。今回、周期分極反転ニオブ酸リチウム導波路を使った非線形光学結晶デバイスを製造し、これに入力光と出力光を伝達する光ファイバーと一体の構造とすることでモジュールとした。同モジュールと光通信部品を組み合わせた光ファイバー系において6THz以上の帯域で、75%以上に量子ノイズが圧搾された連続したスクィーズド光を測定できた。これは大規模量子計算を行うために必要なエラー訂正に必要となる圧搾率65%を大きく超える値だという。

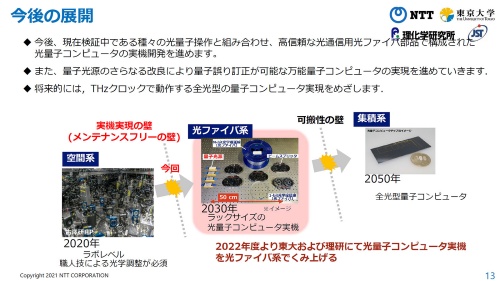

東京大学と理研は、2022年度から、今回の量子光源モジュールと、別途検証中のさまざまな光量子操作とを組み合わせ、光ファイバー部品で構成された光量子コンピューターの実機開発を進める。2030年にはラックサイズの光量子コンピューターの実機を開発(図4)。さらに、2050年には、計算も含めてすべてを光で行う全光型の量子コンピューターの実現を目指す。このほか、量子光源の改良により量子ノイズ圧搾率を90%まで高めることで、誤り訂正が可能な大規模汎用光量子コンピューターを開発する計画である。