子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスへの感染を予防するHPVワクチン。

接種後に体調不良を訴える女子が相次ぎ、マスコミもそれを大々的に報道したことから不安が広がりました。子宮頸がんの6〜7割を防ぎ、3回で約5万円のワクチンが公費でうてるにもかかわらず、うつ機会を見送る女子がほとんどです。

現状、接種後によく訴えられている症状はうっていない女子にも見られ、HPVワクチンの成分とは無関係であると国内外の研究からは結論づけられていますが、それではなぜこのような症状が現れるのでしょうか?

また、治療はできるのでしょうか?

北海道大学病院の「HPVワクチン副反応支援センター」で、症状を訴える女子を診てきた児童精神科医、柳生一自(かずより)さんが日本産科婦人科学会の勉強会で行った講演を、2回に分けて詳報します。

「HPVワクチン副反応支援センター」は全国でも珍しい形態

私はもともと小児の神経を専門とし、その後、児童精神科で仕事をしています。てんかんなど神経の病気と、子どもの精神心理的な疾患を専門としています。今はそういう子供の精神疾患について診療しています。

HPVワクチンや子宮頸がんに関しては小児科医は結構身近です。何が身近かと言うと、前がん病変の段階で、子宮頸部だけを円錐状に切り取る「円錐切除」を受けたお母さんは早産・流産のリスクが非常に高いです。

その結果どうなるかというと、赤ちゃんが低出生体重児として誕生し、脳性麻痺など重い障害を持って過ごしていく場合もあります。そういうお子さんを数多く診てきました。

HPVワクチンの副反応支援センターができた経緯ですが、2014年9月に厚労省が全国23医療機関にHPVワクチンの症状の後に生じた症状について診療する機関ととして選んだのが始まりです。

今では、47都道府県で90医療機関がHPVワクチン接種後の体調不良を診る「協力医療機関」になっています。

北海道大学病院は最初から協力医療機関として活動しています。各都道府県にいくつもありますが、センターとして診療しているのは北大病院だけで、他は単一の科やペインクリニックなどで対応しています。そういう意味で、北大病院は少し変わった形態を取っていると思います。

このセンターは、北海道大学産婦人科名誉教授の櫻木範明先生が呼びかけて作られたものです。

診療で児童精神科から提案したルール

センターの始動に際して、児童精神科の方からもいくつか提案しました。

心身の反応にも対応できるようにすることと、身体的な病気だけでなくて、心身の反応の可能性も含めて多面的に評価して治療を行っていくことを初診時に伝えています。

それから、患者さんからは、いろんな訴えがありますが、症状に合わせた科に受診するだけでなく、全例で児童精神科を受診するようにしてもらっています。

必要以上に身体的な検査を行わないよう、個別の診療科でそれぞれ説明するのではなく、診療科を代表して一括して説明したり、結果について各科に齟齬が生じないようにすることにしました。

特に、本人や家族の見立てや思いは様々ですから、それに寄り添った対応をしていこうということになりました。

受診の流れ 全診療科でカンファレンス

副反応支援センターの受診の流れをご紹介します。

患者さんが、「この症状はHPVの副反応ではないか?」ということで受診を希望した時に、まず受診日程を決め、児童精神科も含めて受診することになります。

まず、各科に一次受診をして、初診時のカンファレンスを行って、日をあけて二次受診をするのですが、この時にも児童精神科医を受診してもらいます。

そのあとさらに各科で集まって、話し合いをする形式を取っていました。

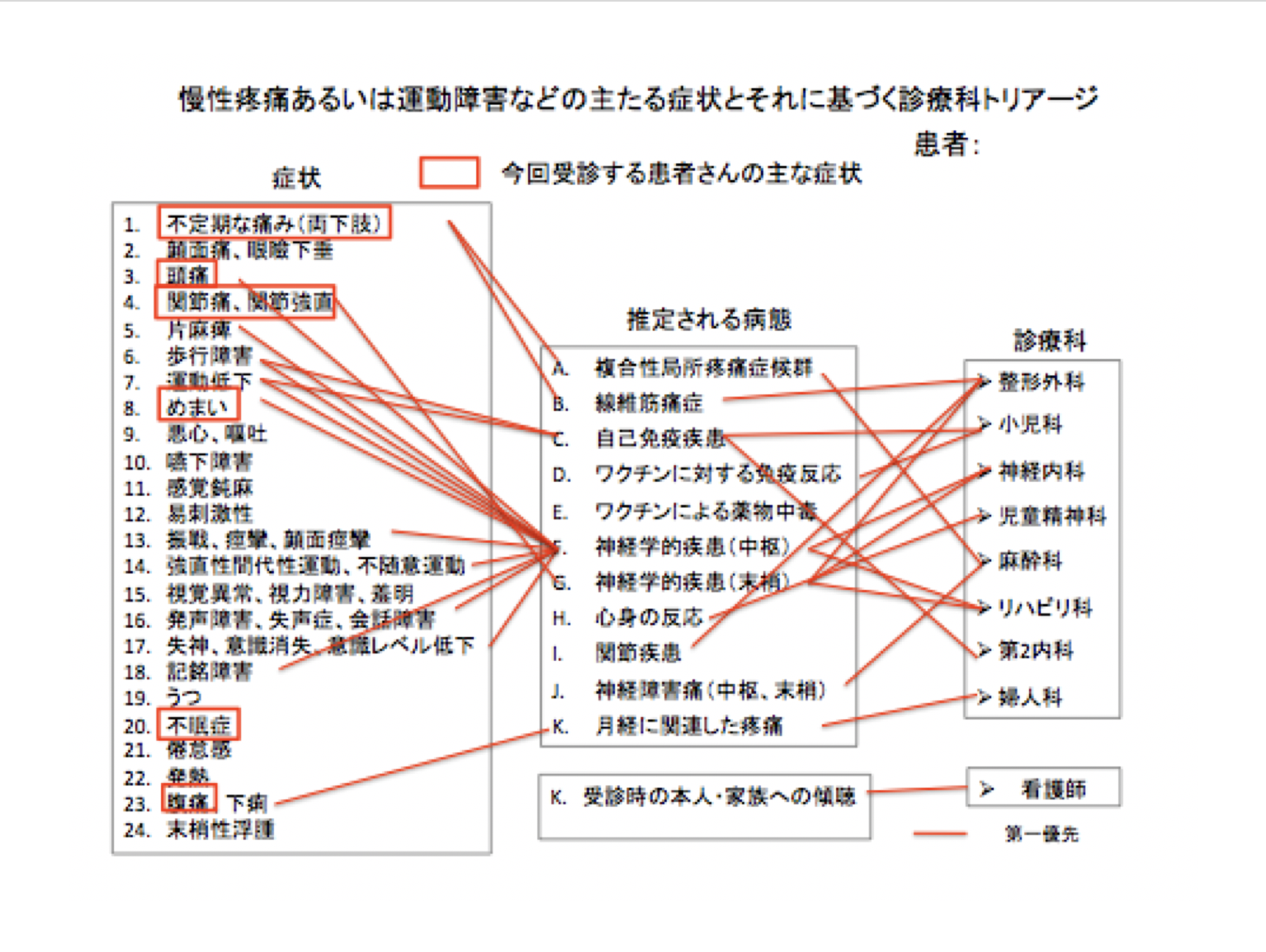

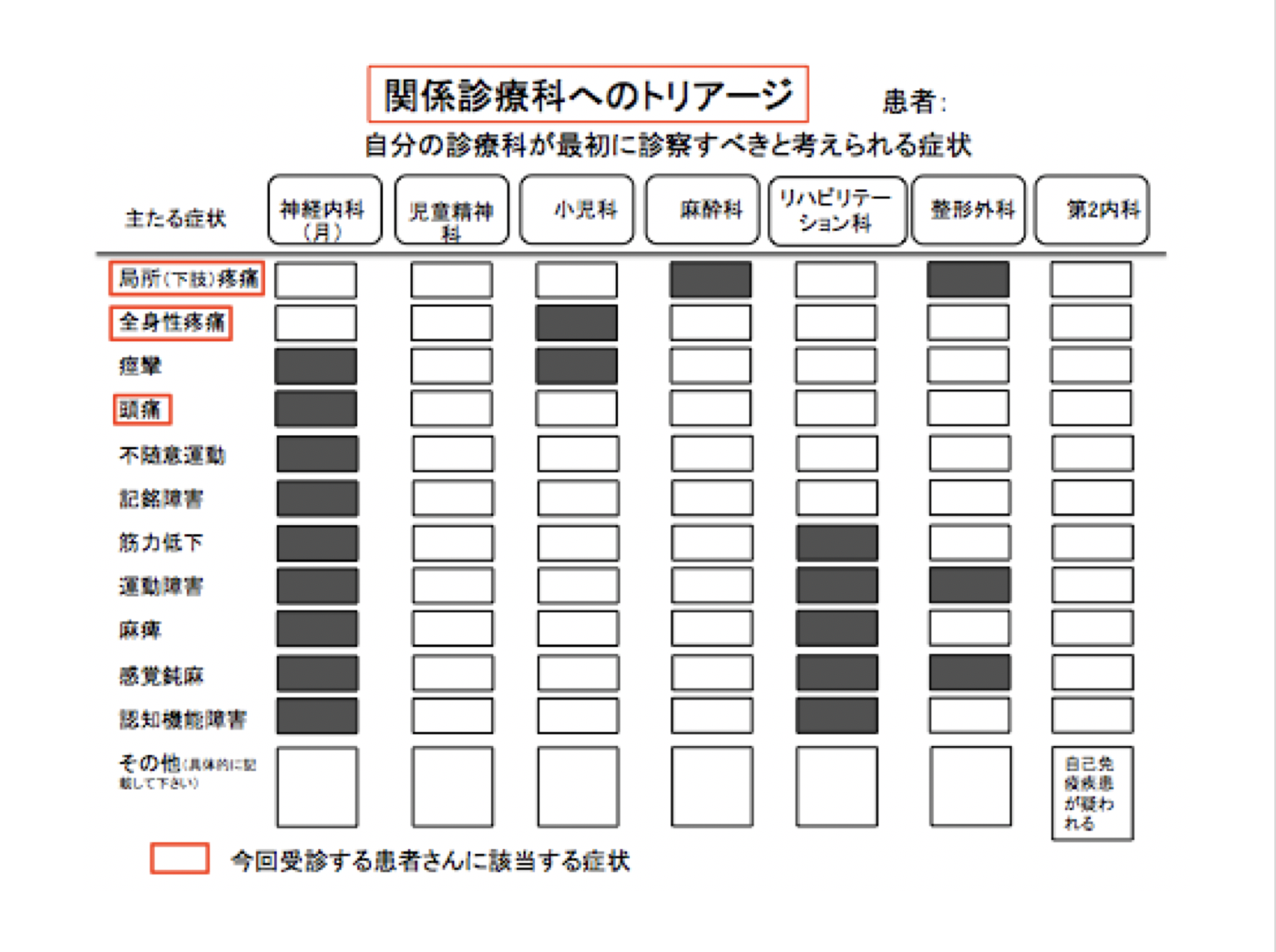

どのように診療科を振り分けるかということですが、例えば、両脚の不定期な痛み、頭痛、関節痛、めまい、不眠などがあります。いろんな症状があって、想定される病態を考え、それに合わせてどの科を受診するのか選んで、その診療科を一つずつ受診するという形です。

この症状の場合はこの科が診ますというのを決め、どの科とどの科を受診するのかを決めて、受診してもらいます。

原因が客観的に見える「器質性疾患」と、原因が見当たらない「機能性疾患」

色々な訴え、症状がありますが、よく疾患を考える時に、「器質性疾患」「機能性疾患」と二つに分けることがあります。

器質性疾患というのは、同じ病態の時に、特定の場所に特定の病変を見出せるも病気のことを指します。

例えば、脳波の検査でこういう極波が出てますよとか、MRIでこういうところがダメージを受けていますよとか、髄液の検査をするとタンパクが上がっていますよなどですね。喉を診ると赤いですよというのもそうです。

客観的な診察所見(見当たる問題)、検査の数値によって原因が示される病気です。これは誰から見ても同じ疾患で、同じように出ます。ある意味、証拠が残りますから、理解しやすい病気です。

もう一つ、機能性疾患というのは、「頭が痛い」などの症状や訴えがあっても、診察所見や検査での異常が示されない。訴えや経過、病歴などから見立てていく必要があるわけです。珍しいものではなくて、頭痛も機能性疾患であることが多いですね。別に頭のMRIを撮ったからといって何か出てくるわけではないですから。

客観的な所見がないために周りから理解されにくい面もあります。しかし、必ずしもこれは、「心因性疾患」というわけではありません。ストレスや気持ちの問題で起こっているとは限らないわけです。

機能性疾患というのは、あくまでも検査での異常所見や診察での異常所見が示されないというだけの話です。

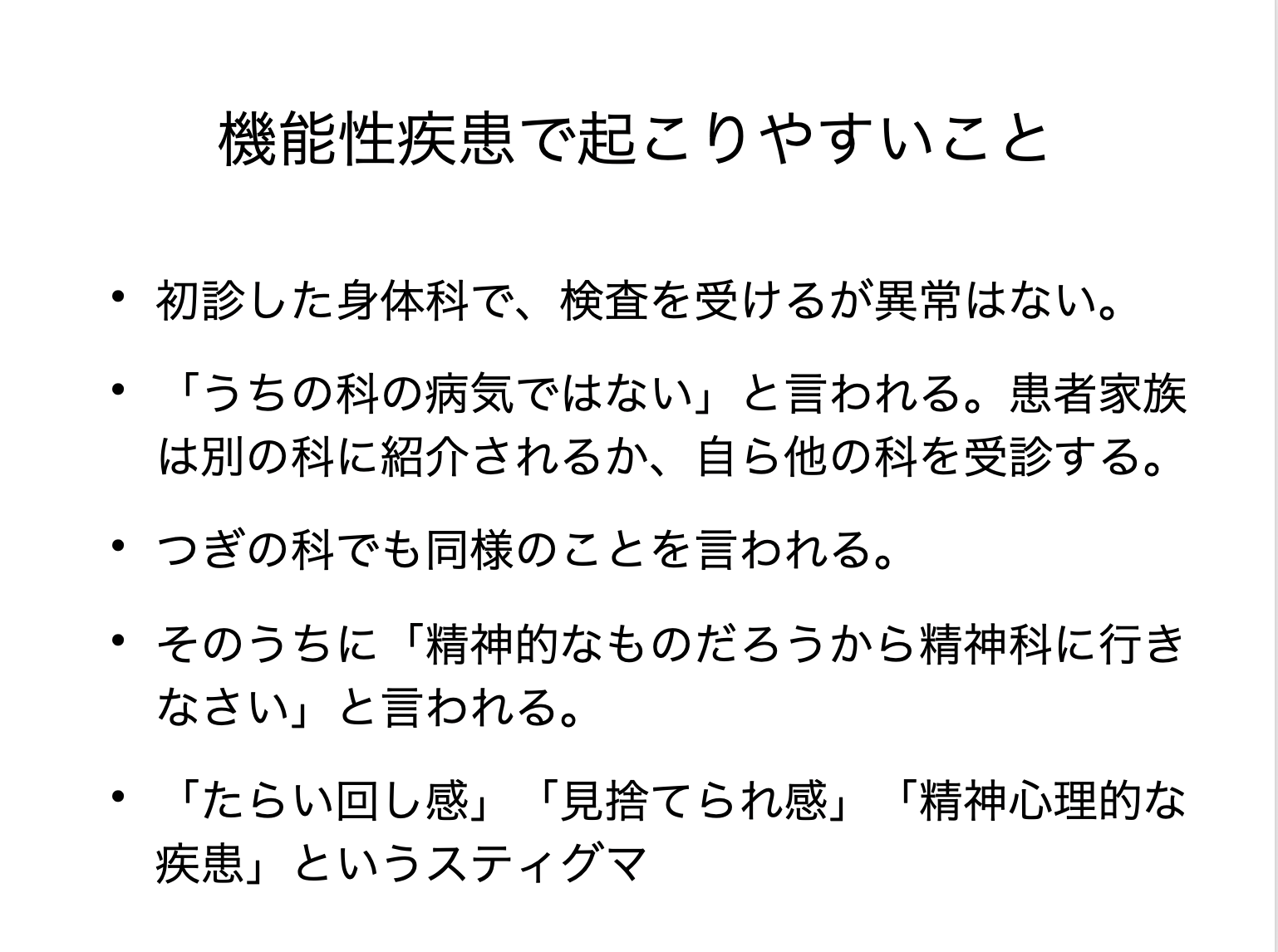

原因が見つからないとどうなる? たらい回し、見捨てられた感に

検査を受けても異常が見つからない「機能性疾患」の場合、どういうことが起こりやすいのでしょうか。

最初に受診した内科などで、異常が見つからなければ、「うちの科で診る病気ではないのではないか」と言われることもあるかもしれません。患者さんや家族は別の科に紹介されるか、他の科を自分で探して受診することになります。

ところが、次に受診した診療科でも同じようなことが言われるわけです。そのうち、「精神的なものだろうから精神科に行きなさい」と言われることがあります。

あまりそういうふうに言わないでほしいのですが、そうなると、患者さんとしては、「たらい回しにされた」とか、「見捨てられた」と思ってしまう可能性があります。

本来そうあるべきではないのですが、どうしても精神心理学的な疾患に対してスティグマ(負の感情)を持っている方もおられると思いますので、医療者と関係を結びにくいところがあります。

そういうことがあるので、副反応支援センターでは基本的に、みんなで診ていきますよというスタイルをとっています。単一の科で診ると、例えば整形外科に行ったけれども異常がありませんと言われて、別の科に行ってくださいと紹介状を出されたり、別の科に自分で受診したりする。

科としてはごく当たり前のことをやっているんですけれども、患者さんにとっては負担が重たかったり、見捨てられた印象を持ちやすかったりするのではないかなと思います。

思春期の女子には原因不明の「機能性の症状」が多い

次に、こういう機能性の症状がどれほどあるのかということですが、HPVワクチンを受けるような思春期の女子には実はこういう症状が非常に多いです。

思春期の女子には、HPVワクチン接種後に訴えられているような症状が、ワクチンをうっていなくても起きやすい。

頭が痛くなったり、体が動かなくなったりということは、ままあります。

1000人単位で行われている疫学調査では、時間幅をどれほどとるか、どの症状を見るかでもちろん結果は違いますが、たいていの調査で女性のほうが多いという結果になっています。データの取り方にもよりますが、多くの調査で10〜20%に機能性の症状が見られました。

つまりごくごく当たり前に学校に行っている子でも、そういう症状の訴えは常々あるということなんです。こうした症状に対する児童精神科領域での病気の概念としては、「機能性身体症状」というのがあります。

単独、あるいは複数の機能性身体症状を持つ病気を、「身体症状症」と呼んだりするのですが、これは子供時代や思春期時代に多いと言われています。

名古屋市が7万人の女子を対象にした調査「名古屋スタディ」では、HPVワクチンを受けた人と受けていない人で、症状に差異がなかったということですが、10%以上の女子が訴えている症状が8項目あります。

我々にとってはそんなに珍しい話でもなく、「ああそうだろうな」という印象の調査です。

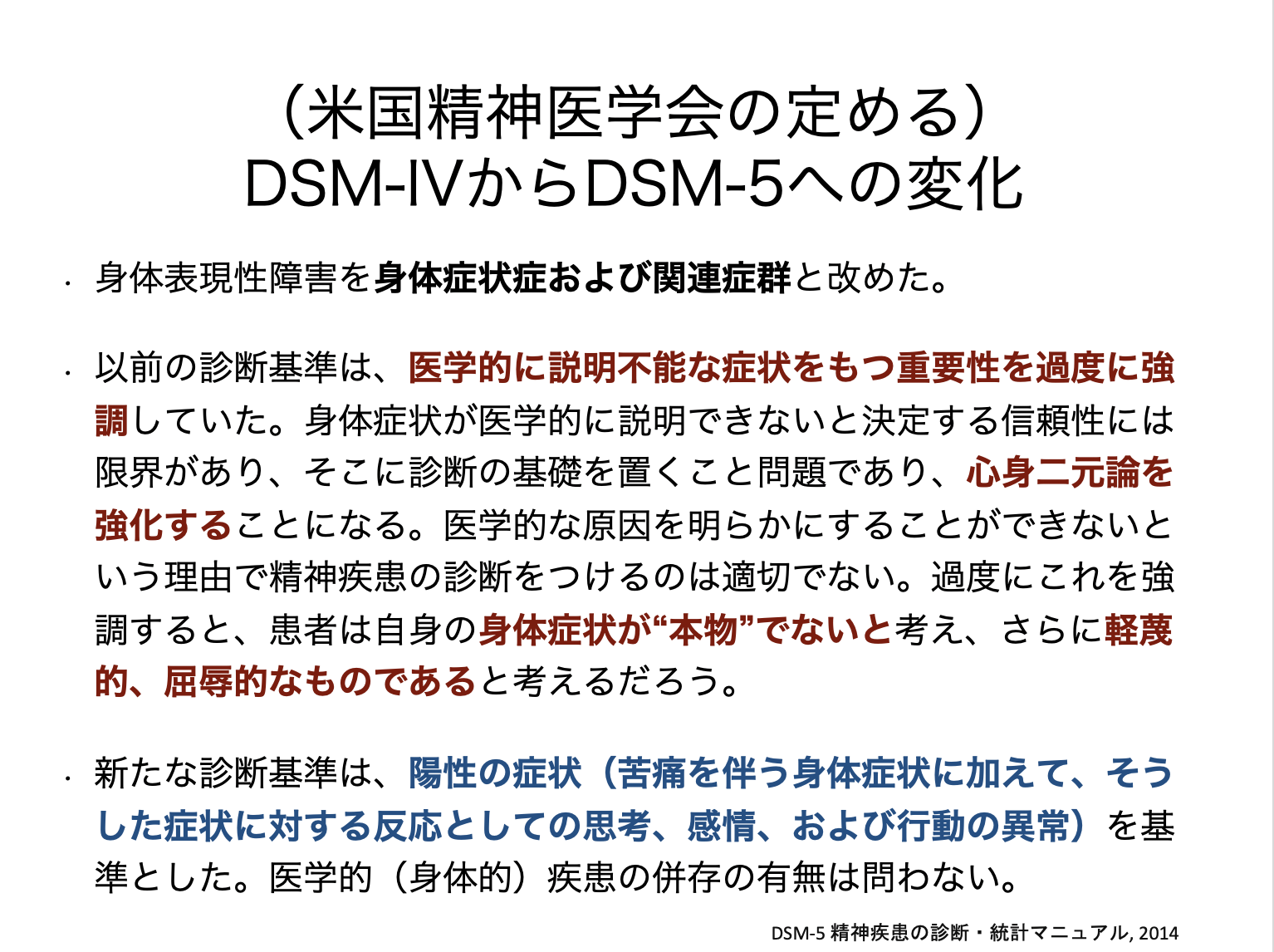

「身体でなければ心でしょ?」という心身二元論が症状を強化する

「身体症状症」という先ほど話した病気の概念については、アメリカの精神医学会が定めている「DSM-5」という精神医学の診断基準が、かなり大事なことを書いています。

この一つ前の「DSM-4」の診断基準では、医学的に説明できない症状を持つ重要性を過度に強調していたのです。つまり、「身体疾患ではない」とか、「検査では異常がない」ということを診断の基準に置くことがかえって、「心身二元論」、つまり「身体が原因でないなら心の問題でしょう?」という意識を強化することにつながっていたのではないかという教訓が書かれています。

医学的な原因は明らかにすることができないということを理由に精神疾患の診断をつけるのは適切ではない、過度にこの要素を強調すると、患者は自分の身体症状が本物ではないと考え、さらに軽蔑すべき屈辱的なものと考えるだろうというふうに書いています。

この指摘から考えると、今までメディアで報道されていたような、HPVワクチンの副反応ではないかと強調されていたような方は、医療者とのこうした行き違いでこじれてきたのではないかと思います。

新たな診断基準では、苦痛を伴う身体症状に加え、そうした症状に対する反応としての思考感情および行動の異常を我々は診ていきます。

例えばお腹が痛いから学校に行けないんだとか、そういう思い、考えがその子にとってどういう意味があるのかということを、診療の中で診ています。

「身体症状症」「転換性障害」「解離性障害」「適応障害」

似たような病名がたくさんあるのですが、思春期時代に多いのは、「身体症状症」です。

苦痛や生活の混乱を伴う身体症状のことを指し、子どもの場合には繰り返す頭痛、疲労感、眠気が多いです。身体症状に伴い、過度な思考、不安、感情、行動など、色々なことが生じてきて、身体症状症という風に診断されます。

それ以外にも、自分が重い病気なのではないかと考える「病気不安症」とか、脚など体が動かなくなる「転換性障害」などは、割と子どもに多く見られます。

「解離性障害群」というのは、意識や記憶がなくなったり、ある時パタンと倒れて、その間のことを全く覚えていないとか、人格が変わってしまうという症状として現れます。「解離性の健忘」といって、その時はある程度行動しているんだけれども全然覚えていないということもあります。そういう症状を「解離性障害」「解離症」と言います。

これは結構、虐待との絡みが多い状態です。虐待、特に性虐待をうけたお子さんには解離症が多く見られます。

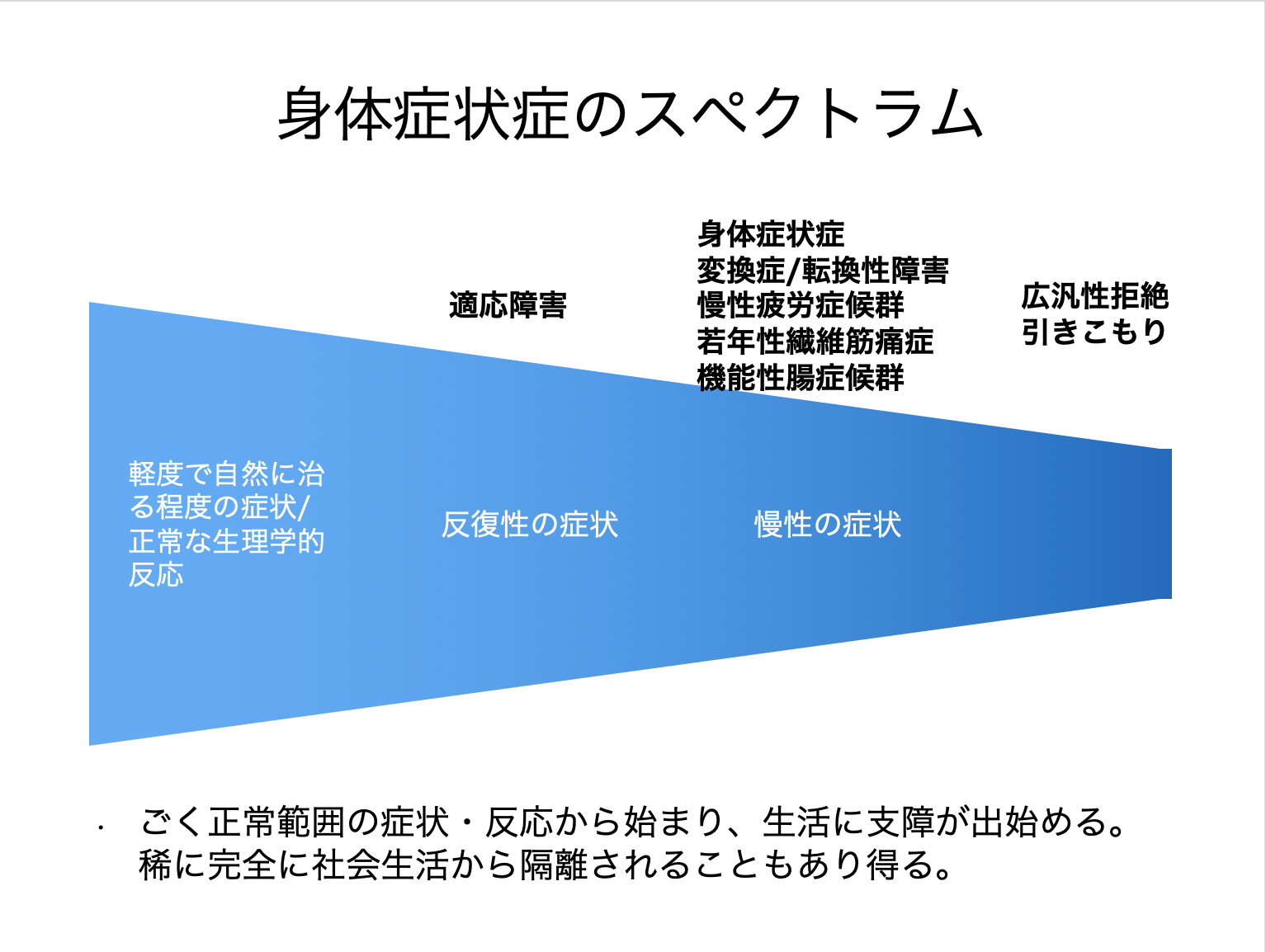

身体症状症は「病気である」という線引きが難しい

身体症状症というのは、「ここからが病気です」と線引きするのが非常に難しいです。グラデーションがある「スペクトラム」という風に考えられています。

日常生活でどの子供にもごく当たり前に生じるような、学校でうまくいかないことがあってお腹が痛い、学校に行きたくないというのもある意味広くとると、身体症状症です。

割と正常な生理的な反応という風に考えてもいいと思いますし、我々だって今日これやらなくちゃ、発表しなくちゃと思うと、「なんかお腹痛くなってきた」ということが生じるわけですね。これも広くいうと身体症状症ですね。

ところが、これをだんだん繰り返すようになると、「適応障害」という診断になったり、慢性の症状になると、はっきり「身体症状症」という診断になったり、色々な病名がつくことがあります。

症状が重い人、社会適応がどんどんうまくいかなくなって、どこにも居場所がなくなった方が、引きこもりという状態になっていくこともあります。

こうならないようにすることが非常に重要です。

(続く)

【柳生 一自(やぎゅう・かずより)】北海道大学病院 児童思春期精神医学研究部門特任助教

2000年、北海道大学医学部卒業。同大病院小児科、関連病院での勤務後、2014年、同大医学研究科児童思春期精神医学講座特任助教。2018年、米国マサチューセッツ総合病院Martinos Center勤務を経て、2019年より北海道大学病院児童思春期精神医学研究部門特任助教。「HPVワクチン副反応支援センター」で、HPVワクチンによる体調不良を訴える女子を診ている。

小児科学会専門医、小児神経専門医、てんかん専門医。