「ピクセルアート」あるいは「ドット絵」という視覚表現がある。ピクセルアートは、1970~90年代のビデオゲームのグラフィックの主流であったおかげで、「レトロなゲームのグラフィック」という含みを持っている。そのいっぽうで、近年では「古くて新しい」ひとつのグラフィック・スタイルとしての地位が確立されつつある。このシリーズでは、そうした現代の動向も含めたピクセルアートの特徴と魅力について紹介していく。第1回は、ピクセルアートとはそもそも何なのかを考える。

eBoy『Rio』(2011年)

eBoy『Rio』(2011年)

掲載元:http://hello.eboy.com/eboy/2011/12/01/eby-rio-poster-34k-png/

ビデオゲームとピクセルアート

「ピクセルアート」(pixel art)と呼ばれる視覚表現がある。日本語だと「ドット絵」と言ったほうが通りがよいかもしれない(註1)。

初期のビデオゲーム(註2)では、技術上の制約から、そのグラフィックはピクセルアートが主流だった(註3)。具体的には、1970年代のAtariアーケードの時代から、家庭用ゲーム機でポリゴン(3DCG)表現が普及しはじめる1990年代半ばにいたるまで(註4)、ビデオゲームはピクセルアートの時代だったと言ってよい。これはちょうど、ビデオゲームという表現形式が文化的に洗練され、マスカルチャーとしての地位を確立していった時期でもある。結果として、ピクセルアートは、ゲーム文化と強く結びついた表現と見なされている。ピクセルアート風のグラフィックデザインがゲーム関連の書籍の装丁やゲーム関連のイベントのポスターなどで使われているのを目にする機会はよくあるだろう(註5)。

もちろん2000年代以降は、ピクセルアートを使ったゲームは主流ではなくなっていく。それゆえ、ピクセルアートには「ゲームに関わる」という含みに加えて、「懐かしい」という含みもある。つまり、それは「古き良き時代」という懐古趣味好みの香りを少なからずまとっているのだ。

とはいえ、ノスタルジーから新しい表現が生まれることもよくある。矩形波を奏でるかつてのビデオゲーム音楽(ピコピコ)の見直しから「チップチューン」という新しい音楽ジャンルが生まれたのと同じように(註6)、「ピクセルアートの新潮流」と呼ぶべき流れがここ10年ほどでできつつある。舞台の中心は、インディーゲームやイラストレーションの世界だ。そこでは、ひとつの表現形式としてのピクセルアートの可能性が追求されている。

文化としてのピクセルアート

ゲームとの結びつきが強いとはいえ、ピクセルアートはもはやゲーム文化の内部にとどまるものではない。懐しさを楽しむ人、新しいグラフィック・スタイルとして楽しむ人、純粋にかわいいという点で楽しむ人、といったように楽しみ方は人それぞれだろうが、いずれにしろピクセルアートを描いたり鑑賞したりすることは、それ自体でひとつのカルチャーとして成り立っている。

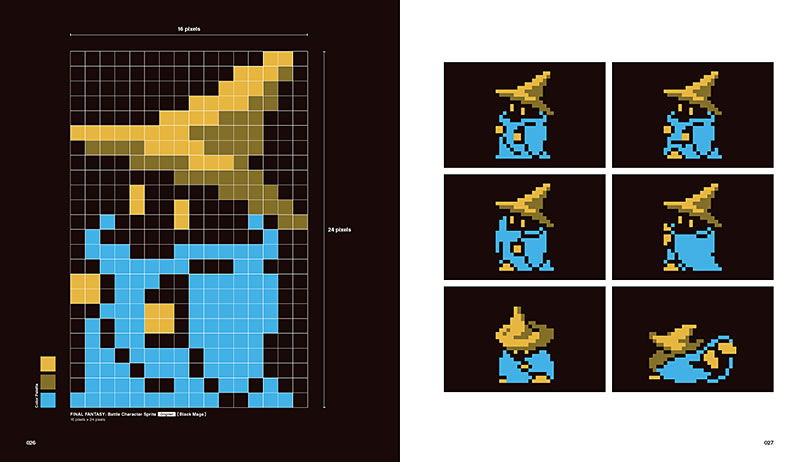

最近の事例をいくつか挙げておこう。まずピクセルアートの画集がいくつか発売されている。『FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-』(スクウェア・エニックス、2018年)は、ファミコンからスーパーファミコン時代の「ファイナルファンタジー」シリーズで使われたピクセルアート、特に「ドットの匠」として知られる渋谷員子の仕事を中心にした画集だ。いっぽう『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』(グラフィック社、2019年)は、国内外の「最前線」のピクセルアート作家の作品を集めたものになっている。近年のピクセルアートのさまざまな方向性を把握するにはもってこいだろう。

『FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-』(スクウェア・エニックス、2018年)より

『FF DOT. -The Pixel Art of FINAL FANTASY-』(スクウェア・エニックス、2018年)より

『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』(グラフィック社、2019年)より。hermippe「城」

『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』(グラフィック社、2019年)より。hermippe「城」

ピクセルアートの展示イベントも国内で定期的に開催されている。Pixel Art Parkは、2015年に始まったピクセルアート限定の展示販売イベントで、年々規模を大きくしている。2017年から毎年開催しているシブヤピクセルアートは、渋谷の各所でピクセルアート作品の展示などを行う地域振興イベントだ。展示に先行するかたちでピクセルアートのコンテストが実施され、受賞者の作品が街に展示される。

もちろん、こうした最近の国内の事例を挙げるまでもなく、ピクセルアートを専門に描くグラフィックアーティストは昔からいる。例えば、2000年前後から活動しているeBoyは、ドイツとカナダに拠点を置くアーティストグループで、さまざまな都市をアイソメトリック図(註7)のピクセルアートで描く「Pixorama」シリーズで知られる。また、名作ゲームを素材にしたグッズでピクセルアートが使われることはいまも昔も多い。

以上の事例はすべて、ピクセルアートがそれ自体として――つまりゲームにくっついたグラフィックというよりも独立した絵として――受容されていることを示している(註8)。

ほぼ日手帳 2018「ここはマジカントのくに。」。『MOTHER2』のグラフィックが使われている

ほぼ日手帳 2018「ここはマジカントのくに。」。『MOTHER2』のグラフィックが使われている

ピクセルアートの定義?

いくつか出した事例からわかるように、「ピクセルアート」と一口に言ってもいろんなタイプのものがある。とはいえ、ピクセルアートにはどんな種類があるのかという話は次回に回すことにしよう(註9)。今回は、そもそもピクセルアートとは何なのかをもう少し深く考えたい。つまり、ピクセルアートの定義である。

「上の事例でどういうものかはもうわかったよ」「定義はいいから魅力や歴史が知りたい」といった声が聞こえてきそうだが、哲学者の端くれである以上(筆者の専門は美学という哲学の一分野だ)、定義の話に触れておかなければならない。ものごとについて「~とは何か」をまず問う――そして場合によってはそれだけで終わる――のは哲学者の由緒ある悪癖であり、同時にその存在理由なのだ(註10)。

ピクセルアートとは何か。言い換えれば、「ピクセルアート」と呼ばれるものすべてが共通して持ち、かつ、ピクセルアート以外のものには見られない独特の特徴とは何か。筆者の知るかぎり、洗練された定義はこれまでに提案されていないが、土台になる見解はいくつかある。イラストレーターの州倉正和はTwitterで次のように述べている。

任意の1ピクセルをいじったら、その画像が表す情報が変化するものがドット絵だと思います。タテ2ドットの目をヨコ2ドットに変えると目をつむってる絵になる、とか。(註11)

美術批評家のgnckも述べているように(註12)、この説明はピクセルアートの特徴のひとつをうまくとらえている。もちろんピクセルアートであろうがなかろうが、ラスター画像(註13)はすべてピクセルの集まりからできている。しかし、すべてのラスター画像が自動的にピクセルアートになるわけではない。ピクセルアートは、ピクセルのひとつひとつが重要であるという点で独特である。その「重要さ」は、州倉が言うように、ピクセルを少しでも変えると絵の内容が変わってしまうという意味での重要さだ。逆にピクセルアート以外のラスター画像(たとえばJPEG形式で保存された写真)では、ひとつひとつのピクセルにこうした「重要さ」はない。これはたしかに正しい見解であるように思われる。

『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』に収録されている今井晋の論考から、もうひとつ別の参考になる見解を挙げておこう。

ピクセル表現とは、ピクセルの集合により図像を表すラスタ表現において、ひとつひとつのピクセル、もしくはピクセルの集合が肉眼で識別可能な形としてデザインされている表現である。(註14)

ポイントは「ピクセルが肉眼で識別可能」であるという点だ。言われてみればあたりまえだが、ピクセルアートは、目で見てピクセルアートであるとわかる(少なくとも少し拡大させればそれとわかる)のがふつうである。そして、それがわかるのはもちろんピクセルアートの単位が目で見分けられるからだ(註15)。逆にピクセルアート以外のラスター画像では、ピクセルが肉眼で識別できないことが多い。例えば、よほどの低解像度でなければ、デジタル写真画像のピクセルを目で見分けることは難しいだろう。

ピクセルアートの一般的な特徴を大まかに理解するというだけなら、これら2つの見解で十分かもしれない。とはいえ、哲学者としては、これらの見解を既存の体系的な理論と接続させながら、もう少し理論的に整ったかたちの定義を提案してみたい。

画像一般の特徴

ピクセルアートは絵の一種である。つまり、何かを描くものである。セル・オートマトンのパターン(註16)もピクセルの集まりからなるが、それは何かを描く絵ではなく抽象的な模様であるという意味で、ピクセルアートとは呼べない(註17)。ピクセルアートの特徴を考えるにあたって、その上位概念である絵一般の特徴をまずはっきりさせておこう。

セル・オートマトンのパターン、コンウェイのライフゲームの「グライダー銃」

掲載元:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gospers_glider_gun.gif

絵とは何か。より正確にいえば画像(picture)(註18)とは何か。この問題は、現代の分析美学の一分野である描写の哲学で扱われてきた。画像をどう考えるかについてはいくつかのアプローチがあるが(註19)、ここでは画像を記号の一種としてとらえるアプローチ――「構造説」と呼ばれる(註20)――を参考にしよう。

構造説によれば、言葉、楽譜、グラフ、地図、ピクトグラムは、なんらかのモノやコトをあらわしているという意味で、すべて記号だ。絵や写真といった画像も同じ意味で記号だ。では、画像と画像以外の記号のちがいはどの点にあるのか。構造説の代表者であるジョン・カルヴィッキは、画像をその他の記号から区別する特徴として次の4点を挙げている(註21)。

①画像では、記号上のちょっとした変化がその内容上の変化につながる(註22)。例えば、アルファベットの文字の形を多少変えたくらいでは「A」という文字が「A」でなくなることはないが、絵や写真の場合はわずかな色や形の変化が描かれる内容のちがいになる。

②画像では、そのような記号の同一性と変化に関わる性質が相対的に多い。例えば、月ごとの平均気温をあらわす折れ線グラフにとって重要な性質は線の形状だけだが、山の稜線を描いた絵にとって重要な性質は、線の形状だけでなく、線の色や太さ、面の塗り方などたくさんある。

③画像では、基本的に記号ごとに別々の内容が用意されている。つまり、同義語のような冗長性が少ない。この特徴はアイコンと比較するとわかりやすい。例えば、オペレーティングシステム(OS)のデスクトップ上のごみ箱のアイコンは、絵として見れば豊かな内容を持つ(いろいろな形や色のごみ箱をあらわす)が、機能を示すグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)として見れば、そのアイコンがどんな色や形をしているかにかかわらず、〈ファイルの削除〉という単純な内容しか持たない(註23)。トイレの場所を示すピクトグラムも同じだ。アイコンやピクトグラムは、記号のバリエーションに対して内容のバリエーションが追いついていないのである。ふつうの絵や写真ではそういうことはない。

④画像では、記号の性質がおおむねそのままそれがあらわす内容の性質になる。ようするに、記号とその内容が似ているということだ(註24)。例えば、青い絵の具で丸い図形を描くと、ふつう青くて丸い事物をあらわすことになる。いっぽう、青ペンで丸っこい文字の文章を書いたからと言って、青い事物や丸い事物をあらわすことにはならない。

カルヴィッキは、①の特徴を「統語論的敏感さ(syntactic sensitivity)」と呼ぶ。一見してわかるように、これは州倉が指摘しているピクセルアートの特徴とほとんど同じだ。州倉は、ピクセルアートの特徴を述べようとして、実際には画像一般の特徴のひとつを述べているのだ。もちろん、州倉が言いたかったのはそういうことではないだろう。州倉のツイートの趣旨を正確に言い直せば、「ピクセルアートと、ピクセルアートではないラスター画像を比べた場合に、ピクセルアートのほうがより統語論的に敏感である」ということだと思われる。

もうひとつ、④の特徴にも注目したい。この特徴は、「透明性(transparency)」と呼ばれる。州倉も今井も述べていないが、この特徴はピクセルアートにも引き継がれている。ピクセルアートのピクセルに色を置けば、それが描く対象の対応する場所にもその色が置かれることになるからだ。これはあたりまえのことに思えるかもしれないが、絵としてのピクセルアートが持つ重要な特徴だろう。スクリーンフォント、ビットマップフォントといったいわゆるピクセルフォントには、この特徴はない。ピクセルフォントは文字の一種であって絵の一種ではないのである。

ピクセルアートの定義

前節では画像一般の特徴を示した。さて、画像一般からピクセルアートを区別する特徴は何か。これは今井と州倉の見解をあわせた特徴、つまり〈ピクセルの集まりでできており、かつ、そのピクセルの単位が目で見分けられ、かつ、統語論的敏感さが相対的に高い〉という特徴で大まかには十分だと思われる。とはいえ、いくつか細かい補足が必要だ。

まず、ここでいう「ピクセル」は、ラスター画像を構成するピクセルと一致するとはかぎらない。今井も示唆しているように(註15を参照)、ラスター画像の単位としてのピクセルと、ピクセルアートの単位としてのピクセルは、概念的に区別する必要がある。前者は、デジタルデータ上で色情報が与えられる単位である(註25)。いっぽう後者は、見る人がその絵をピクセルアートという独特の記号として読みとる際の単位である。それゆえ、ピクセルアートの単位は、肉眼で識別できるかぎりは、ラスター画像の単位のひとつひとつでもよいし、それらの集まりでもよいし(例えば画面上の4*4ピクセルの集まりをひとつの記号単位とする)、さらにはベクター画像の図形でもよい(例えば、正方形の図形をひとつの記号単位とする)。もっといえば、ピクセルアートはデジタル画像である必要すらない。例えば、手描きやアイロンビーズによる絵でも、この意味での記号単位を持っていれば、ピクセルアートになりえる。

次に、このピクセルアートの単位は、おおむね以下の特徴を持っている。

a. 正方形またはそれに類する形状をしている。

b. 互いに大きさが等しく、かつ、碁盤状の縦横グリッドに沿って配置される。

c. 単位ごとにひとつの色を持つ。

aの条件は融通が利くようにしてある。例えば、単位が細かめのピクセルアート(冒頭のeBoyによる作品など)では、それが正確に正方形かどうかはほとんどどうでもいいだろう。また、Atari 2600のグラフィックのように、部分的に長方形が単位になっているタイプのピクセルアートもある(註26)。さらに、手描きやアイロンビーズのピクセルアート、あるいは輪郭をにじませたピクセルアートなど、必ずしも単位が正確に矩形として分節化されていないタイプのピクセルアートもある(註27)。

bの条件のほうがピクセルアートにとってより本質的だろう。例えば、三角形や六角形をぴったり並べたマス目を単位にして絵を描くことはできるが、それらは「ピクセルアート」とは別の名前で呼ぶべきものだ。同じくモザイク画も「ピクセルアート」とは言えない。またgnckも指摘しているように(註28)、単位の大きさが不ぞろいだったり、グリッドに沿ってなかったりする「ピクセルアート風のもの」は、ピクセルアートになじんだ目からすれば非常に気持ちが悪い。いずれにせよ、単位の均一性と縦横の整列性は、ピクセルアートに不可欠の特徴である。

cの条件には多少の留保がつく。次回に取り上げる予定だが、近年のビデオゲームでピクセルアートが使われる場合、ピクセルアートのうえから照明効果をかける演出がしばしばなされる。結果として、個々の単位にグラデーションや模様がつくことになる。とはいえその場合でも、効果をかけるまえのベースとなる画像では、単位ごとに一色だけだと言える(註29)。

以上をまとめると、ピクセルアートを次のように定義できる。ピクセルアートとは、それを構成する単位が肉眼で識別できるかたちで分節化された、統語論的敏感さが相対的に高い画像であり、かつ、その単位が上記のa~cの条件を満たすものである。ここで画像とは、カルヴィッキが示す4つの特徴を持つ記号である(註30)。

かつて言語学者のアンドレ・マルティネは、言語一般の特徴として「二重分節」があると述べた。二重分節とは、意味を持つ最小単位の分節(第一次分節)に加えて、さらにそれらを構成するそれ自体は意味を持たない単位の分節(第二次分節)があるということだ。例えば、英語では意味を持つ最小単位は「cat」のような単語だが、それはさらに「c」「a」「t」というそれ自体は意味を持たない単位から構成される(註31)。

ふつうの画像には、少なくともわかりやすいかたちでは第二次分節がない。例えば一般的な絵画の場合、単位として切り出せる要素はほとんどつねに意味を持つものだろう。それに対して、ピクセルアートは、わかりやすく第二次分節を持つ。個々のピクセル(それ自体は意味を持たない)がアルファベットに相当するわけだ。この点では、ピクセルアートは言語に近い。

二重分節という考えは、言語が経済性(かぎられた要素からなる)と創造力(無数の単語や文を作れる)を両立させていることを説明するために頻繁に持ち出されてきた(註32)。おそらくピクセルアートにも同じことが言えるだろう。ピクセルアートもまた、「有限の要素とその無限の組み合わせ」によって、一見シンプルでありながら無限の可能性を秘めた視覚表現なのである。

抽象的でめんどうな話は今回で終わりにしたい。次回は、ピクセルアートの多様性を様式の歴史という観点から眺めていくことにしよう。

(脚注)

*1

この記事では言葉の歴史はたどらないが、起源がどうであれ、少なくとも現代の言葉づかいでは、英語の「pixel art」と日本語の「ドット絵」はほぼ完全に交換可能だと思われる(「ドット絵」のほうがビデオゲームに関連するものというニュアンスが強いかもしれないが)。近年は、日本語でも「ピクセルアート」という言い方が浸透しつつある。

*2

この記事での「ビデオゲーム」は、「コンピュータゲーム」「デジタルゲーム」「電子ゲーム」などと言い換えてもよい。とはいえ煩雑なので、以下では「ビデオゲーム」を適宜「ゲーム」と略す。

*3

これは基本的にハードウェアの処理能力の問題である。ピクセルアートの技術的基盤はラスターグラフィクスだが、それに対置されるベクターグラフィクスや3DCGの技術自体は、すでに1970年代末には十分利用可能なかたちで存在していた。実際、『Asteroids』(1979年)や『Tempest』(1981年)などの一部のAtariのアーケードゲームでは美しいベクターグラフィクスが採用されているし、『Battlezone』(1980年)や『Star Wars』(1983年)では(ワイヤーフレームではあるものの)ある種の3D表現が実現されている。

*4

ポリゴンを使ったゲームは、スペックに勝るアーケードゲームでは1980年代からぽつぽつ出てくるが(早い例はやはりAtariの『I, Robot』(1984年)である)、家庭用ゲーム機の世界では1990年代半ばに登場するいわゆる第5世代(PlayStation®、NINTENDO64など)から本格的に普及しはじめた(『スターフォックス』(1993年)のようにそれ以前の家庭用ゲーム機でもまったくないわけではないが、かなりの例外である)。『スーパーマリオ64』(1996年)や『ファイナルファンタジーⅦ』(1997年)は、ピクセルアートからポリゴンへの時代の移り変わりを象徴的に示す作品だろう。

*5

手前味噌だが、筆者が翻訳を担当したイェスパー・ユール『ハーフリアル』(ニューゲームズオーダー、2016年)やミゲル・シカール『プレイ・マターズ 遊び心の哲学』(フィルムアート社、2019年)といったゲーム研究書の表紙も、ピクセルアート作家のYACOYON氏にイラストを描いてもらっている。

*6

チップチューンの歴史については、田中治久(hally)『チップチューンのすべて All About Chiptune――ゲーム機から生まれた新しい音楽』(誠文堂新光社、2017年)を参照。

*7

アイソメトリック図(等角投影図)は投影図法の一種で、オブジェクトをななめ上の視点から遠近をつけずに描くもの。図は30°および150°の平行グリッドを補助線にして描かれ、オブジェクトの直角部分は図の上では60°および120°で表される。アイソメトリック図は、ビデオゲーム(とりわけ戦略・戦術シミュレーションや都市開発シミュレーション)の歴史のなかで頻繁に使われてきた。結果として、アイソメトリックのピクセルアートには、かなりビデオゲームらしさがある。余談だが、ピクセルアートで描かれるアイソメトリック図のグリッドは、横2に対して縦1という比率になるため、角度が30°ではなく26.565°になって本来のアイソメトリック図と比べて全体的にやや縦につぶれたかたちになる。英語版ウィキペディアの「Isometric video game graphics」の項を参照。

https://en.wikipedia.org/wiki/Isometric_video_game_graphics

*8

今回は取り上げないが、ピクセルアートから派生した視覚表現としてボクセルアート(voxel art)がある。これは立方体のブロックを単位として三次元空間をつくり上げる手法で、平面表現であるピクセルアートを立体表現として拡張したものと考えてよい。ボクセルアート風のグラフィックを持つ代表的なゲーム作品は『Minecraft』だろう。ピクセルアートが絵の一種だとすれば、ボクセルアートは彫刻の一種だと言えるかもしれない。

*9

次回取り上げる予定だが、ピクセルアートの多様性と分類については以下の論考が参考になる。今井晋「現代のゲームとピクセル表現」『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』、192–195ページ。

*10

プラトン『メノン 徳(アレテー)について』(渡辺邦夫訳、光文社、2012年)を参照。

*11

scrama_sax、Twitter、2012年1月17日(句読点は引用者による追加)。

https://twitter.com/scrama_sax/status/159244346590371840

*12

gnck「技術的制約から美学的条件へ」『ピクセル百景 現代ピクセルアートの世界』、11ページ。

*13

ラスター画像は、ビットマップ画像とも呼ばれるデジタル画像のデータ形式のひとつで、ピクセルの集積としてデータ化された画像のこと。つまり、ひとつひとつのピクセルに色情報を割り当てるというデータのかたちをしている。結果として、画像を拡大するとピクセルの単位が目立つことになる。現在のウェブ上で閲覧可能なデジタル画像の大半はラスター形式である(png、jpg、gifなど)。それに対してベクター画像は、幾何図形を表す情報(例えば曲線であれば始終点と制御点の座標情報)の集積としてデータ化された画像のこと(ベクター形式のウェブ画像の代表的なフォーマットはsvg)。ベクター画像にはピクセルという概念がないので、拡大してもジャギーが出ることはない。Adobeのアプリケーションになじみのある人であれば、PhotoshopとIllustratorのちがいを考えるとわかりやすいだろう。

*15

もうひとつ、「ピクセル、もしくはピクセルの集合」と入念に書いている点も参考になる。今井自身が述べるところによれば、この選言のポイントは、ピクセルアートの単位である「ドット」と、モニタの表示単位である「ピクセル」(つまり画素)を区別できる点にある(「ドット/ピクセル」の用語法は今井による)。ピクセルアートの定義にとって意味のある単位は、モニタの表示単位(画面解像度を表すもの)としての「ピクセル」ではなく、モニタを見て肉眼で識別できる記号単位(絵を描く/解釈する際の単位)という意味での「ドット」であり、そして個々の「ドット」は「ピクセル」の集合から構成されていてもよい(もちろん、個々の「ピクセル」が識別可能であるかぎりは、個々の「ピクセル」=個々の「ドット」であってもよい。実際、昔のゲームのピクセルアートは、基本的に表示単位=記号単位である)。あとで説明するが、この記事で述べる「ピクセルアートの単位」は、今井が言う「ドット」におおむね対応する。

*16

Johan G. Bontes, Bill Gosper’s Glider Gun in Action: A Variation of Conway’s Game of Life, animated GIF, 2005. CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gospers_glider_gun.gif

*17

このパターンに「グライダー銃」という名前がつけられていることから、ある意味でこのパターンはグライダーやそれを発射する銃を表象していると言えるかもしれない。しかし、それは月の模様や星々の配置のうちに動物の姿を見いだすのと同じようなことであって、絵というよりは「見ようによってはそう見える」というくらいのことだろう。あるいは、コンウェイのライフゲーム自体がなんらかの生態系のシミュレーションである(それゆえ表象の一種である)と言えるかもしれないが、シミュレーションかどうかは絵かどうかとは独立した話である。

*18

画像には絵と写真が含まれる。英語圏の描写の哲学では、絵と写真を包括する概念としての画像の本性が探究されている(もちろん両者のちがいが無視されているわけではない)。「image」も「picture」とおおむね同義で使われるが、テクニカルタームとして区別する論者もいる。

*19

筆者は描写の哲学のサーベイ論文をかつてブログにまとめたことがある。関心のある方は以下を参照。http://9bit.99ing.net/Entry/13/

*20

構造説の代表的な理論は、ネルソン・グッドマンの『芸術の言語』(戸澤義夫・松永伸司訳、慶應義塾大学出版会、2017年)である。本文で紹介するカルヴィッキは、グッドマンに大きく依拠しつつ、その理論をアップデートしている。なお、煩雑になるためこの記事では簡略化して説明しているが、厳密には構造説が問題にしているのは、個々の記号の特徴ではなく、個々の記号が属する記号システムの特徴である。

*21

John Kulvicki, “Image Structure,” Journal of Aesthetics and Art Criticism 61, no. 4 (2003): pp. 323–340; John Kulvicki, On Images: Their Structure and Content (Oxford; Clarendon Press, 2006), chap. 2, 3.

*22

正確には、カルヴィッキは記号の内容ではなく記号の同一性に関する敏感さを問題にしている。とはいえ、記号の内容は記号の同一性に依存する(スーパーヴィーンする)とされるので、この言い換えに大きな問題はないだろう。

*23

カルヴィッキ自身も「icon」の例を出しているが、デスクトップアイコンではなくキリスト教の聖人画(イコン)を取り上げている。カルヴィッキによれば、図像学的な解釈のもとでは、矢が刺さっている男性の絵は、男性のポーズや矢の刺さり方や背景がどうであれ、すべて〈聖セバスティアヌスの殉教〉という一個の内容しか持たない。もちろん、内容は解釈のフレーム(記号システム)の問題であり、その絵を図像(icon)ではなく画像(picture)として見れば豊かな内容を持つ。

*24

実際には、カルヴィッキはこの第4の特徴について非常にテクニカルな議論をしている。とはいえ、それをこの記事で細かく紹介する意義もあまりないため、記号と内容の類似という簡単な説明で済ませておく。専門的な観点からするとこの簡略化にはかなり問題があるのだが、大きくポイントを外しているわけではない。

*25

細かい話をすれば、データのフォーマットとしてのラスター形式とは別に、映像出力(あるいは印刷出力)のフォーマットとしてのラスタースキャンのレベルがある。例えば、ベクター形式で保存されている画像データを一般的なモニタやプリンタで出力する場合、OSやプリンタドライバによってラスタライズされたうえで画面や紙に表示される。それゆえ、現代の私たちが目にする画像の大半は、手描きなどのアナログ素材のものを除けば、この意味でラスタライズされていると言える。そして当然ながら、この意味でラスタライズされた画像であるかどうかは、それがピクセルアートであるかどうかにとってまったく関係がない。関連する議論として以下を参照。Alistair M. C. Isaac, “Digital Images: Content and Compositionality,” Journal of the American Philosophical Association 3, no. 1 (2017): pp. 106–126.

*26

技術的な事情は十分に理解していないが、背景と一部のスプライトの水平方向の解像度が低い(言い換えれば単位が大きい)ために、全体的に横に間延びした印象を与えるようだ。以下を参照。「Atari2600詳細」WentWayUp、2015年。

https://wentwayup.tamaliver.jp/e404777.html 技術的なことはともかく、画面を見れば「間延び感」はわかる。例えば以下のAtari 2600レビューサイトの画像を参照。

https://videogamecritic.com/2600aa.htm

*27

関連する話題として、ファミコンに代表される初期の家庭用ゲーム機では、ブラウン管あるいはRF接続による映像のにじみを考慮に入れてピクセルアートのグラフィックを作っていたという話がある。「「昔のドット絵はブラウン管の滲みを前提にデザインされていた」に疑問の声」Togetter、2017年。https://togetter.com/li/1131267 これが正しいとすれば、単位が明確に正方形であるという特徴はピクセルアートの歴史においてむしろ後発だったということになるかもしれない(実際、ブラウン管にRF出力した場合のピクセルアートは単位がはっきりと識別できない)。とはいえ、たとえ知覚上はそうだとしても、見る人はそれがピクセルアート(ここで定義した意味でのそれ)であることをわかっており、にじんだ像の向こうに四角形のピクセルを想定していたと言えなくもない。

*28

gnck「技術的制約から美学的条件へ」、12ページ。

*29

これは色の恒常性の観点からも説明できるだろう。いかに照明効果を加えたとしても、ベースとなる色は知覚的に安定しているのだ。

*30

この定義に加えて、追加条件のオプションをいくつか示しておく。第一に、単位の識別可能性をどれだけ強くとるかという点でのオプションがある。単位が小さすぎたりにじみが強かったりする場合には、単位を直接目で見分けることが難しいかもしれない。それでもなおピクセルアートとして認めるか、ピクセルアートから除外するかは選択の問題である。ピクセルアートとして認める場合は、識別可能性の条件を多少ゆるめる必要があるだろう。第二に、描き方をピクセルアートの定義に組み込むかどうかというオプションがある。いっぽうでは、写真や3DCGをもとに自動生成されたピクセルアートらしき画像を「真正の」ピクセルアートとして認めるか否かという選択肢があり、もういっぽうでは、ペイントソフトのブラシツールやペンツールを使って描いた低解像度のラスター画像をピクセルアートとして認めるか否かという選択肢がある。ようするに、ピクセルごとに手打ちで色をぽちぽち置いていくというピクセルアートの伝統的な制作方法を定義に組み込むかどうかという話である。いずれの選択肢も、「どちらがより正しい定義か」というよりは「どちらがより便利な定義か」という話であって、ピクセルアートの範囲をどれだけ広く(あるいは狭く)とりたいかという各々の目的に沿って選べばよいものだ。筆者自身はこれらの選択肢のどれかに肩入れすることはないが、いずれにせよ線引きをするための概念を用意しておくことは重要である。

*31

わかりやすいようにアルファベットを例にしているが、音声言語における単語と音素でも同じことが言える。例えば、単語「cat」は、それ自体は意味を持たない音素[k]、[æ]、[t]から構成される。

*32

例えば以下を参照。Daniel Chandler, “Articulation,” in Semiotics for Beginners, 2017. http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/S4B/sem08a.html

※註のURLは2019年10月9日にリンクを確認済み

| 第2回 ▶ |

あわせて読みたい記事

- 海を渡った日本のゲームの子孫たち第1回 メトロイドヴァニア2021年9月6日 更新