今日1日な~んも面白いこと学ばなかったな...という人にこちら。

アスペクト比(16:9、4:3)はなぜ今のような標準になったのか? その歴史を紐解く動画なんですけど、面白くて最後まで見ちゃいました。

どんなものでも長くやれば標準になる時代も今は昔、ちょっと懐かしくもありますね。

ちんたら訳してる間に映像関係のお方が「必見だ!!」とベタぼめされてましたんで、老骨に鞭打って全訳にラストスパートかけましたよ。

[以下訳]

アスペクト比って何よ?

アスペクト比とは像の幅と高さの比。

4:3とか16:9の比、1.85とか2.35の少数で表記される。少数は2.35:1と書いてもいい。

映像のアスペクト比はどう変遷してきたのか?

最初の映画の話から始めよう。

それはディクソンから始まった。最初の映画

アスペクト比を決めたのは、あるひとりの男。名をウィリアム・ケネディー・ディクソン(William Kennedy Dickson)という。トーマス・エジソンの研究所で専属カメラマンとして働いていた人だ。

1890年代初期、イーストマン・コダックは曲がるフィルムの大量生産を始め、トーマス・エジソンはこれをキネトスコープ(Kinetoscope)に使えないものかと考える。キネトスコープは映写の前身の装置のこと。

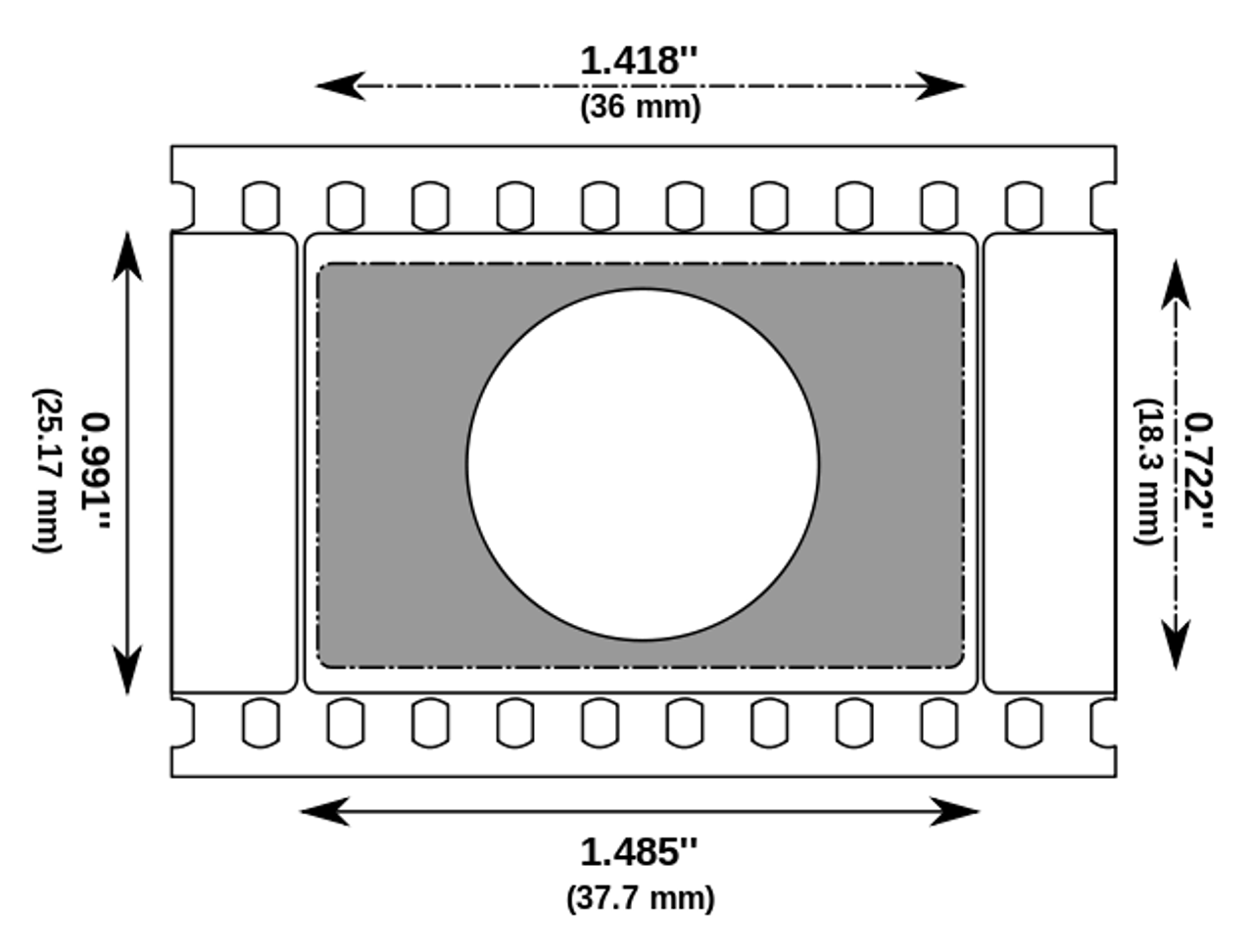

数年の試行錯誤の末、試作機が完成した。35mmフィルムを採用する際、ディクソンが辿り着いたのが0.95インチ×0.735インチ=4:3(1.33)というアスペクト比だ。

なぜウィリアム・ディクソンは4:3を選んだのか? それは謎だが、この4:3の時代はその後もずっと続くことになる。

1905年、映像特許の会社が「1909年標準」なるものを決めた。内訳は...

35ミリフィルム

エディソンのパーフォレーション(送り穴)

像の高さは送り穴4個分

...これが米国で製作・上映される全映像の標準となる。

トーキー登場♪ アカデミー比

1929年、映画に音声が登場。フィルムにサウンドトラック(音の記憶部分)を確保するため映像の横幅は削られ、アスペクト比は1.19:1に狭まった。

しかし1932年、映画芸術科学アカデミーで投票を行った結果、「横が削られるなら縦のコマとコマの間のスペースを広げればいいじゃん」という判断が下り、アスペクト比は1.37:1に広がる。1.37なら1.33とも互換で使える場合もある。

こうして生まれた1.37が俗に言う「アカデミー比(Academy ratio)」(1932年)だ。映画の標準として1世代、この時代が続く。

ワイドスクリーン戦争

1950年代、映画は激動期を迎える。弟分のテレビが生まれ、業界再編が余儀なくされたのだ。

映像は映画館の4:3で観てきた人がほとんどだったため、テレビも4:3になるのは当然の成り行きだった。

まるで芸能界の新人のように世の注目はテレビが独り占め。映画館から客足は遠のいていくばかりだ。なんとかせねば...家でできない何かを打ち出さねば...。

こうして1952年9月30日、ワイドスクリーン映画が初上映され、その後10年続くワイドスクリーン戦争の火蓋が切って落とされた。

ワイドその1- 戦闘シミュレーション転じてシネラマ

ワイドスクリーンは、フレッド・ウォーラー(Fred Waller)の発明品だ。ウォーラーは第2次世界大戦の爆撃機訓練の戦闘シミュレーター用にカメラ複数、映写機複数を投入してワイドな映像を再現するシステムを考案した人物で、その技術を映画に応用した。

シネラマ(Cinerama)では27mmレンズのカメラ3台で撮った映像をパーフォレーション(送り穴)6個分の高さの35ミリフィルムに記録していく。画角は147度。アスペクト比は2.59となった。

投射機3台、サラウンドサウンドシステム7台でカーブした大型スクリーンに映し出される迫力映像とサウンド。『これがシネラマだ( This is Cinerama)』は大ヒットし、NYCのワーナー劇場で2年上映されるロングランとなる。

誰でも想像がつくと思うけど、カメラを3台も使えば当然問題は起こる。そのひとつが焦点距離で、これがひとつしかない。なのに画面はワイド。あまりにもワイドなため観客席の位置を微妙にずらしてやらないと全員の目線を固定できないほどだった。

シネラマは旅の紹介映像として各地を巡業して稼いだ。普通の映画に採用されたのは10年後の1962年になってからで、作られた映画も2本だけだった(『The Wonderful World of The Brothers Grimm』と『How the West was Won』)。

ワイドその2 - パラマウントは上下マスキング

シネラマはとにかく撮影コストも映画館側の上映コストも高いのが難点。だが、ワイドスクリーン人気の手応えは無視できないレベルだった。1953年4月にシネラマが初上映されてから8ヶ月後、パラマウントは業界初の「フラット」ワイドスクリーンのスタジオ製作映画『シェーン(Shane)』を公開する。

だが、コマの上下隠して横にワイドにするんだから理想とは程遠い。それはパラマウントもわかっていた。しかも投射する先はもっと大画面なんだから、映像の粒子も粗くなってしまう。

ワイドその3 - 20世紀フォックスはアナモでシネマスコープ

シネラマの成功を見て20世紀フォックス経営陣はフランスに飛んだ。1920年代に「アナモーフスコープ(Anamorphoscope)」という技法を発明したヘンリ・クレシオン教授に会うためだ。アナモーフスコープでは像を1方向にのみ歪める(押し潰す)特殊レンズを使っている。

2対1のアナモルフィックレンズで撮る技法のことをフォックスは「シネマスコープ(Cinemascope)」と名付けた。使うのは伝統的な4 perfの35mmフィルムで、アスペクト比は2.35。これは何本ものサウンドトラックを割り付けた後の比だ。シネマスコープで撮った映画第1号は1953年の『聖衣(The Robe)』で、封切り後は超ヒットとなった。

シネマスコープは勝ち組だった。アナモルフィックレンズには技術的問題もあったが、シネラマよりずっと簡単に撮れるし、映画館も上映設備導入の投資が要らない。大手スタジオはこぞってシネマスコープに乗り換えた。唯一乗り換えなかったのが、ワイドスクリーン争いに先手をかけたパラマウント。

上下にマスクかけるよりはマシだけども、シネマスコープにも粒子が荒いフィルムグレインの問題は依然として残っており、それがパラマウントの気にそぐわなかった。そこでパラマウントが独自に開発したのが、「ビスタビジョン(VistaVision)」だ。

ワイドその4それなら横にしてやる! パラマウントのビスタビジョン

ビスタビジョンでは従来の35mmフィルムを横に倒して(いやほんと)、横幅が8パーフォレーション分ある像を1.85のアスペクト比で撮る。上映用プリントではまた縦に直すので、粒子がとても小さくなる。

ビスタビジョン第1号の映画は1954年の『ホワイトクリスマス(White Chrismas)』。その後も名作『十戒(The Ten Commandments)』など数々の映画で採用された。

が、ビスタビジョンと言えば代表格はやはりアルフレッド・ヒッチコックだろう。同監督は『泥棒成金(To Catch a Theif)』、『めまい(Vertigo)』、『北北西に進路を取れ(North by Northwest)』など数々の作品をこのビスタビジョンで撮った。

限界への挑戦

50年代には、スーパースコープ(Superscope)、テクニラマ(Technirama)、シネミラクル(Cinemiracle)、ビスタラマ( Vistarama)などなど他にも沢山のワイドスクリーンのフォーマットが生まれた。が、35mmフィルムの可能性はまだまだこんなものじゃない。フィルムの技師らはさらなる大型化を進めた。

70mmフィルム:シネラマをカメラ&映写機1台で

元シネラマ共同出資者でブロードウェイのプロデューサーのマイク・トッド(Mike Todd)は、アメリカン・オプティカル社(American Optical, Co.)と共同で70mmフィルムのフォーマット「Todd AO」を開発した。

その狙いは、シネラマの迫力映像をカメラたった1台、映写機1台で再現すること。アスペクト比は2.20となった。

Todd AO実現第1号は1955年のロジャー&ハッマーシュタインのミュージカルの映画版『オクラホマ!(Oklahoma)』 (シネスコープとTodd AOの両方で撮った)で、続く『八十日間世界一周(Around the World in 80 days)』とともに大ヒットを記録した。

Todd AOと言えばロジャー&ハッマーシュタインのミュージカルのレパートリーで有名で、他にも『南太平洋(South Pacific)』、『サウンド・オブ・ミュージック(Sound of Music)』などある。

D-150レンズ導入後の70mm映画としては『パットン大戦車軍団(Patton)』がある。

MGMのパナビジョン

1954年、ワイドスクリーン・ラッシュの最中、レンズ不足の穴を埋めるため、ある小さな会社がカメラ用・映写機用アナモルフィックレンズの製造に乗り出した。パナビジョン(Panavision)だ。

パナビジョンは最初シネマスコープ専業だったが、初期のシネスコープが抱える技術的問題をいろいろ片付け、たちまち業界のリーダーにのし上がった。そして50年代後半、パナビジョンはシネマスコープ本体をも揺るがす存在となる。大成功を土台に、新たなカメラシステムとフォーマットの開発・買収に乗り出したのだ。

その新方式のひとつが、MGM 65で、70mmフィルムであの映画『ベン・ハー(Ben Hur)』の戦車競走シーンを撮った。アスペクト比は超ワイドの2.76。

MGM 65はやがて、パナビジョンの「スーパー・パナビジョン70(Super Panavision 70)」に進化した。MGM 65と似てるが、アナモルフィックレンズではなく普通の球面レンズを使っているのが違いで、アスペクト比は2.20。代表作は『アラビアのロレンス(Lawrence of Arabia)』。フレデリック・ヤングはこの映画で1962年アカデミー撮影賞を受賞した。

だがなんせ70mmフィルムは値段が高い。一方、35mmフィルムは化学処理の進化でフィルムグレインの問題も解消され、広まっていった。置き残された70mmフィルムは1970年代IMAX登場を待たなければならなかった。

16×9の起源は何なのか?

サイレント映画時代は1.33(4×3)

↓

アカデミー比は1.37

↓

シネラマは2.59

↓

シネスコープは2.35

↓

ビスタビジョンは1.85

↓

Todd AOは2.20

↓

ベン・ハーとMGM 65は2.76

...とまあ、アスペクト比の歴史を眺めてきたわけだが、ん? 1.77(16×9)がまだ出てきていないね。あれはどこからきたんだろう?

その答えを探すには、映画の弟分のテレビの発展史に当たらないといけない。1980年代後半、HDTV標準計画策定の折、SMPTE(米国映画テレビ技術者協会)エンジニアのカーンズ・H.・パワーズ(Kerns H. Powers)が妥協案として進言したのがこのアスペクト比だったのだ。

幾何学的に言って16×9は、アスペクト比の両極端として最も広く使われている4×3と2.35のちょうど中間に当たる。つまりどういうことかと、どっちのアスペクト比の映像でも16×9のフォーマットに正しく直せば上下にレターボックス(黒い帯)が入って映像面積は比較的おんなじぐらいに収まるのであ~る。この辺で手打ちしましょうや、ということでこのアスペクト比は生まれた。16×9はいわば妥協の産物なのだ。それが今やDVDから超高精細なUltraHDの「4K」まで、ありとあらゆるワイドスクリーンのデフォのアスペクト比になってしまうんだから歴史というのはわからないものである。

トーマス・エジソンのラボでウィリアム・ディクソンが生み出した4×3の映像から、シネラマに始まる'50年代のワイドスクリーン乱立時代、16×9の妥協に至るまで、アスペクト比変遷の裏事情は実に面白い。あの名画の影にこんなアスペクト比の思惑が働いていたのかと思うと感慨深いものがある。

アスペクト比なんて、ただの形。物語を描くキャンバスに過ぎない。が、このキャンバスが意外と重要なのだ。そこにいかに描くかによって、絵はいかようにも変わる。どうせ使うなら、やっぱりなんかすごいもの作りたいよね。

[The Changing Shape of Cinema: The History of Aspect Ratio from FilmmakerIQ.com]

関連:【必見】アスペクト比の歴史~16:9が決まったくだらない経緯とアナモルフィック

satomi(CASEY CHAN/米版)