’·پ@’Jپ@•”پ@پ@ڈrپ@ژ،

‚ف‚¸‚ظ‘چچ‡Œ¤‹†ڈٹپ@—ژ–

|

|

| ‚Qپ@•ھگ…–â‘è |

|

پ@‰حگىگ…‚ً‘ه—ت‚ة‘¼‚ج—¬ˆو‚ة“±‚‚ئ‚«‚ة‚حپAگ…—ک—p‚ج’پڈک‚ھ‘ه‚«‚•د‚ي‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ب—¬گ…‚ج—¬ˆو•دچX‚ًپu•ھگ…پv‚ئŒ¾‚¢پAگ…—ح”“d‚ة‚¨‚¯‚é—ژچ·‚جٹm•غپAٹJ”‚µ‚½گ…ژ‘Œ¹‚ج“±گ…‚ب‚ا‚ج‚½‚ك‚ةچs‚ي‚ê‚é‚ھپA‚»‚جچغ‚ةژذ‰ï“I‚ب–€ژC‚ًڈµ‚‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB

پ@‰حگىگ…‚ً‘ه—ت‚ة‘¼‚ج—¬ˆو‚ة“±‚‚ئ‚«‚ة‚حپAگ…—ک—p‚ج’پڈک‚ھ‘ه‚«‚•د‚ي‚éپB‚±‚ج‚و‚¤‚ب—¬گ…‚ج—¬ˆو•دچX‚ًپu•ھگ…پv‚ئŒ¾‚¢پAگ…—ح”“d‚ة‚¨‚¯‚é—ژچ·‚جٹm•غپAٹJ”‚µ‚½گ…ژ‘Œ¹‚ج“±گ…‚ب‚ا‚ج‚½‚ك‚ةچs‚ي‚ê‚é‚ھپA‚»‚جچغ‚ةژذ‰ï“I‚ب–€ژC‚ًڈµ‚‚±‚ئ‚ھ‘½‚¢پB

|

|

|

|

پi‚Pپj”ِگ£•ھگ…

ƒAپ@”ِگ£•ھگ…Œv‰و

ƒAپ@”ِگ£•ھگ…Œv‰و

پ@ژµŒـ”NٹشپA‚»‚جژو‚舵‚¢‚ھŒˆ’…‚µ‚ب‚©‚ء‚½گ…—کŒ ‚ھ‚ ‚éپB”ِگ£•ھگ…‚جگ…—کŒ ‚إ‚ ‚éپB

پ@‘هگ³‚W”Nپi1919پjپAٹض“Œگ…“dپiٹ”پj‚حپA”ِگ£ƒ–Œ´پi•ں“‡Œ§پEگVٹƒŒ§پEŒQ”nŒ§پj‚©‚ç—کچھگىپiŒQ”nŒ§پj‚ة“±گ…‚µ‚ؤ”“d‚·‚éژ–‹ئŒv‰و‚ً‚½‚ؤپA‚»‚ج‚½‚ك‚جگ…—کژg—p‚ًٹضŒW’mژ–‚ةگ\گ؟‚µ‚½پB’mژ–‚ةگ\گ؟‚µ‚½‚ج‚حپA‹Œ‰حگى–@‚إ‚حپA‰حگىٹا—‚ح’mژ–‚جŒ Œہ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBپiگي‘O‚حپA’mژ–‚ح“à–±‘هگb‚ھ”C–½‚µپAگ…—کŒ ‚ج‹–‰آ‚ب‚اڈd—v‚بڈˆ•ھ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح“à–±‘هگb‚ج—¹ڈ³‚ھ•K—v‚إ‚ ‚ء‚½پBŒ»چف‚ج‚و‚¤‚ب’n•ûژ©ژ،گ§“x‚حگ®‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBپj

پ@“–ژ‚حپA“d—حژ–‹ئ‚جچإگ·ٹْ‚إ‚ ‚èپA‚½‚‚³‚ٌ‚ج“d—ح‰ïژذ‚ھگ…—ح”“dژ–‹ئ‚ًŒv‰و‚µپA‘ˆ‚ء‚ؤگ…—کŒ ‚ًٹl“¾‚·‚éڈَ‹µ‚ة‚ ‚ء‚½پi’چ‚PپjپB‘پ‚گ\گ؟‚µ‚ؤگ…—کŒ ‚ًٹm•غ‚µپAŒم‚ةژ–‹ئŒv‰و‚ً‚و‚è‹ï‘ج‰»‚µ‚ؤپiگ\گ؟‚µ‚½ژوگ…—ت‚ب‚ا‚ج•دچX‚ً”؛‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚éپjچHژ–‚ةژو‚èٹ|‚©‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‚»‚ج“–ژ‚ج’ت—ل‚إ‚ ‚éپB”ِگ£•ھگ…‚جگ…—کŒ گ\گ؟‚à‚»‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚éپB

‚±‚جگ\گ؟‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‘هگ³11”Nپi1921پj‚UŒژ‚U“ْپAٹضŒW’mژ–‚حگ…—کژg—p‚ً‹–‰آ‚µ‚½پB‚»‚جچغ‚ة“à–±‘هگb‚ج‹‚¢ˆسŒü‚ھ“‚¢‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹–‰آ‚جچغ‚ة‚حچHژ–Œv‰و‚ح‹ï‘ج‰»‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA•ھگ…—ت‚ح–ˆ•b6.12m3‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚¾‚ھپAŒمڈq‚·‚é‚و‚¤‚ة‚±‚جگ…—کŒ ‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‹‚¢”½‘خˆسŒ©‚ھ‚ ‚èپAچHژ–’…ژè‚ةژٹ‚ç‚ب‚¢‚ـ‚ـپA•ھگ…—ت‚ًٹـ‚ك‚ؤ”ِگ£•ھگ…Œv‰و‚ج‹ï‘ج“I‚ب“à—e‚ح•دچX‚ًڈd‚ث‚ؤ‚«‚½پB

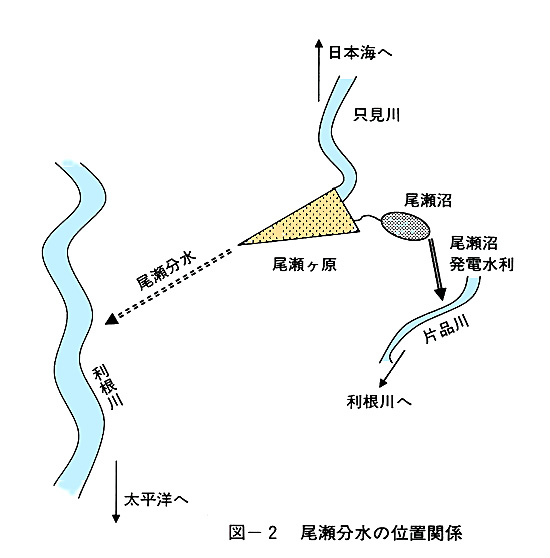

پ@ٹT—ھ‚حپA”ِگ£ƒ–Œ´‚©‚ç‚ج—¬ڈo’n“_•t‹كپi—¬ڈo‚·‚é‰حگى‚ح‘üŒ©گىپAˆ¢‰ê–ىگىگ…Œn‚ج–{گى‚إ‚ ‚è“ْ–{ٹC‚ة’چ‚®پj‚ً‰پ‚«ژ~‚كپA’™گ…’r‚إ—¬—ت‚ً’²گك‚µ‚½‚ج‚؟پA—کچھگىپi‘¾•½—m‚ة’چ‚®پj‚جڈم—¬’[•t‹ك‚ـ‚إƒgƒ“ƒlƒ‹گ…کH‚إ“±گ…‚µ‚ؤ‚»‚ج—ژچ·‚ة‚و‚蔓d‚·‚é‚ئ“¯ژ‚ةپA•ھگ…‚ة‚و‚è‘‚µ‚½—¬—ت‚إ—کچھگى‚ةکA‚ب‚锓dڈٹ‚ج”“d—ت‚ً‘‰ء‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤Œv‰و‚إ‚ ‚éپB‚½‚ئ‚¦‚خڈ؛کa13”Nپi1938پj‚ة‚حپAچ‘—ح‘‹‚ج‚½‚ك‚ة“d—حٹJ”‚ھ•K—v‚إ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤپA”ِگ£ƒ–Œ´‚ةگف’u‚·‚é‰پ‚جچ‚‚³‚ح80ƒپپ[ƒgƒ‹پA•ھگ…—ت‚حچإ‘ه–ˆ•b100m3پA”“dڈo—ح‚ح52–œƒLƒچƒڈƒbƒg‹‚ئ‚¢‚¤چإ‘ه‹K–ح‚جŒv‰و‚ھ’ٌڈ¥‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپiˆت’uٹضŒW‚حگ}پ|‚Q‚ًژQڈئپj

|

|

|

|

|

|

ƒCپ@“ٌ‚آ‚ج–€ژC

ƒCپ@“ٌ‚آ‚ج–€ژC

پ@‚±‚جگ…—کŒ ‚حپA‘ه‚«‚“ٌ‚آ‚ج–€ژC‚ًژن‚«‹N‚±‚µ‚½پBچإڈ‰‚ج–€ژC‚حپAژ©‘R•غŒى‚ئژY‹ئٹJ”‚ئ‚ج‘خ—§‚إ‚ ‚éپB“–ژ‚©‚çپA”ِگ£ƒ–Œ´‚جژ©‘R‚ح‹Mڈd‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج•غŒى‚ً“O’ê‚·‚ׂµ‚ئ‚¢‚¤ˆسŒ©‚ھ‹‚پA”ِگ£ƒ–Œ´‚ج’™گ…’r‰»‚ة‘خ‚µ‚ؤٹwژز‚ج—L—ح‚ب”½‘خ‚ھ‚ ‚é‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پA•¶•”ڈب‚à‚±‚جŒv‰و‚ةڈء‹ة“I‚إ‚ ‚ء‚½پBˆê•ûپAŒQ”nŒ§‚حپA”ِگ£ƒ–Œ´‚ج–تگد‚ج‚R•ھ‚ج‚Q‚حŒQ”nŒ§‚ة‘®‚·‚邱‚ئ‚ب‚ا‚à‚ ‚èژY‹ئژù—v‚ة‰‚¦‚é•K—v‚ًگà‚¢‚½‚ظ‚©پAچ‘چô‚ئ‚µ‚ؤ“dŒ¹ٹJ”‚ً—Dگو‚·‚ׂµ‚ئ‚µ‚ؤپA’üگMڈبپi“–ژ“d‹Cژ–‹ئ‚ًژهٹا‚µ‚ؤ‚¢‚½پj‚ح‚±‚جŒv‰و‚جژہŒ»‚ً‹‚Œم‰ں‚µ‚µ‚½پB‚±‚ج‘خ—§‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‚حپAچ‘‰ï‚إ‚à‹cک_‚ة‚ب‚ء‚½‚ھپAچHژ–Œv‰و‚ھ‹ï‘ج“I‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚èپA“à–±ڈب‚حژ–‹ئŒv‰و‚ة‘خ‚·‚é”»’f‚ً—¯•غ‚µ‚½‚ـ‚ـگ„ˆع‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@گيŒم‚ًŒ}‚¦پA‚±‚جگ…—کŒ ‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤپA”ِگ£ڈہپi”ِگ£ƒ–Œ´‚جڈم—¬پj‚©‚ç•ذ•iگىپi—کچھگىژxگىپj‚ة”Nٹش‚Q–œƒgƒ“‚ً•ھگ…‚µ‚ؤ”“d‚·‚邱‚ئ‚ھ‹–‰آ‚³‚êپAڈ؛کa24”Nپi1949پj‚ةژہŒ»‚µ‚½پBچHژ–‚ھ—eˆص‚إپAچHچى•¨‚حڈ¬‚³‚پA•ھگ…—ت‚àڈ‚ب‚¢پB”ِگ£ڈہ‚جگ…گ[‚ھ‚Rƒپپ[ƒgƒ‹‚ج•‚إ’²گك‚³‚ê‚é‚ھپAژ©‘R‚ض‚ج‰e‹؟‚حŒy”÷‚ئ”»’f‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚낤پB‚ـ‚½پA”wŒi‚ة‚حگيŒم•œ‹»‚ج•K—vپi‚½‚ئ‚¦‚خ“d—ح•s‘«‚ج‚½‚ك’â“d‚ھ’؟‚µ‚‚ب‚©‚ء‚½پj‚à‚ ‚ء‚½‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚éپB‚µ‚©‚µپA‘ˆ“_‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‘ه‹K–ح‚ب”ِگ£•ھگ…‚جژو‚舵‚¢‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حŒˆ’…‚µ‚ب‚¢‚ـ‚ـ‚إ‚ ‚ء‚½پB

پ@‚»‚µ‚ؤ–€ژC‚ح•ت‚جŒ`‚إچؤ”R‚µ‚½پBگ…ژ‘Œ¹‚جٹm•غ‚ً‚ك‚®‚鑈‚¢‚إ‚ ‚éپBŒoچد‚جچ‚“xگ¬’·‚ئ‚ئ‚à‚ةپAگ…ژ‘Œ¹‚ج•s‘«‚ھ–â‘è‚ئ‚ب‚ء‚½پB“ء‚ةپAژٌ“sŒ—‚حگ[چڈ‚بٹ‰گ…‚ةŒ©•‘‚ي‚êپAگ…ژ‘Œ¹‚جٹJ”‚ھ‹}‚ھ‚ꂽ‚ھپA‚±‚ج‚ئ‚«پA”ِگ£•ھگ…‚ھ’چ–ع‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپBژù—v‚ة”ن‚ׂؤ—¬—ت‚ة—]—ح‚ھ‚ ‚é‘üŒ©گى‚©‚çپAگ…ژù‹‹‚ھƒ^ƒCƒg‚إ‚ ‚é—کچھگى‚ة•ھگ…‚·‚éŒv‰و‚حپAگ…ژ‘Œ¹‚ً—LŒّ‚ة—ک—p‚µ‚ؤپAگ…–â‘è‚ً‰ًŒˆ‚·‚邽‚ك‚ةگ„گi‚·‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ئژه’£‚³‚ꂽپB‚»‚µ‚ؤپAٹض“Œ‚ج‚P“s‚TŒ§‚حپu”ِگ£گ…—ک‘خچôٹْگ¬“¯–؟‰ïپv‚ًŒ‹گ¬‚µ‚ؤ”ِگ£•ھگ…‚جژہŒ»‚ً“‚«‚©‚¯‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤپAژ©‘R•غŒى‚ج—§ڈê‚©‚ç‚ج”½‘خ‚à‚ ‚ء‚½‚ھپA‚ق‚µ‚ë‹‚©‚ء‚½‚ج‚حپA•ھگ…Œ³‚ئ‚ب‚é•ں“‡Œ§‚ب‚ا‚جپA’nˆو‚جگ…ژ‘Œ¹‚ً’D‚ي‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤ٹë‹@ٹ´‚ة‚و‚锽”‚إ‚ ‚éپBپuگ…‚ھ•s‘«‚·‚é‚ب‚çپAگ…‚ھ–L•x‚ب“ْ–{ٹC‘¤‚ةگlŒûپEژY‹ئ‚ًˆع“]‚·‚ê‚خ‚و‚¢پv‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بژه’£‚à‚ب‚³‚êپA•ں“‡Œ§پAگVٹƒŒ§‚ھ’†گS‚ئ‚ب‚ء‚ؤ“Œ–k’n•û‚جڈ”Œ§‚ةŒؤ‚ر‚©‚¯‚ؤ”ِگ£•ھگ…”½‘خ‚جک_گw‚ً’£‚ء‚½پB‚±‚ج‚و‚¤‚بژه’£‚حپAگ…—ح”“d‚©ژ©‘R•غŒى‚©‚إ‘خ—§‚µ‚½گي‘O‚ة‚حŒ©‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚èپAگ…ژ‘Œ¹‚ج•ٹ‘¶‚ھ’nˆوٹJ”‚جƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‹‚ًچ¶‰E‚·‚é‚ئ‚¢‚¤”Fژ¯‚ھچL‚ـ‚ء‚½Œ‹‰ت‚إ‚ ‚낤پB

پ@گ…ژ‘Œ¹‚جٹm•غ‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‘خ—§‚·‚éژٌ“sŒ—ٹe“sŒ§‚ئ“Œ–k’n•ûڈ”Œ§‚حپA‘o•û‚ھ‹£‚¢چ‡‚ء‚ؤچ‘‰ï‚ض‚جگ؟ٹè‚ب‚ا‚ج‰^“®‚ً‘±‚¯‚½‚ھپA—eˆص‚ةŒˆ’…‚·‚é–â‘è‚إ‚ح‚ب‚¢پB“–‘RپAٹضŒW’mژ–‚جˆسژv‚ھˆê’v‚·‚é‚ح‚¸‚ح–³‚پA“à–±ڈب‚©‚ç‰حگىچsگژ––±‚ًˆّ‚«Œp‚¢‚¾Œڑگفڈب‚حپA”»’f‚ً—¯•غ‚µ‘±‚¯‚é‚ظ‚©‚ب‚©‚ء‚½پB

ƒEپ@گ…—کŒ ‚جژو‚舵‚¢

پ@‚ئ‚±‚ë‚إ‚±‚جٹشپAگ…—کŒ ‚ح‚ا‚¤‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚낤‚©پBŒ —ک‚حپAچ‡•¹‚ب‚ا‚ة”؛‚¤’nˆت‚جˆê”تڈ³Œp‚ة‚و‚èپAٹض“Œگ…“dپiٹ”پj‚©‚çپA“Œ‹”“dپiٹ”پjپA“Œ‹“d“”پiٹ”پjپA“ْ–{”‘—“dپiٹ”پj‚ئژںپX‚ةˆّ‚«Œp‚ھ‚êپAڈ؛کa26”Nپi1951پj‚ة‚ح“Œ‹“d—حپiٹ”پj‚ھŒ —کژه‘ج‚ئ‚ب‚ء‚½پB

پ@‰حگى–@‚ة‚و‚é‹–‰آ‚حپA‹–‰آڈًŒڈ‚ئ‚µ‚ؤ•t‚³‚ꂽٹْŒہ‚ـ‚إ‚ةچHژ–‚ة’…ژ肵‚ب‚¢‚ئ‚«پAژ–‹ئژہژ{‚جŒ©چ‚ف‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚«‚ب‚ا‚جڈêچ‡‚ة‚حژو‚èڈء‚·‚±‚ئ‚à‰آ”\‚إ‚ ‚éپB‚¾‚ھپAچHژ–’…ژè‚ةٹض‚µ‚ؤژ^”غ—¼ک_‚ھ‚ ‚é‚ب‚©‚إ‚»‚جڈˆ•ھ‚ً‰؛‚·‚ج‚ح“‚¢پBˆê•ûپA‘هگ³11”N‚ج‹–‰آ‚ةچغ‚µ‚ؤپAگ…—کژg—p‚جٹْŒہ‚حڈ؛کa21”Nپi1946پj‚RŒژ––‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚جٹْٹش‚ھ–—¹‚·‚é‚ئ‚«‚ة‚حپAٹْŒہ‚جŒ©’¼‚µ‚ً‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB“–ژ‚جŒ —کژه‘ج‚إ‚ ‚ء‚½“ْ–{”‘—“dپiٹ”پj‚حپA‹–‰آٹْŒہ‚ج‰„’·‚ًگ\گ؟‚µپA‚»‚جچغ‚ة“¯ژ‚ةپA‘Oڈq‚µ‚½”ِگ£ڈہ‚©‚ç‚جڈ¬‹K–ح‚ب•ھگ…‚ًگ\گ؟‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤپA”ِگ£ڈہ‚©‚ç‚ج•ھگ…‚ھ‹–‰آ‚³‚ê‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپA”ِگ£•ھگ…گ…—کŒ ‚جٹْŒہ‚حڈ؛کa31”Nپi1956پj‚RŒژ––‚ـ‚إ‰„’·‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپBپiٹْŒہ‚ج‰„’·‚حپA10”N’Pˆت‚إ‹–‰آ‚³‚ê‚é‚ج‚ھ’ت—ل‚إ‚ ‚éپBپj

پ@‚»‚جŒمپA‚³‚ç‚ة‚à‚¤ˆê“xٹْŒہ‚ھچXگV‚³‚êپAڈ؛کa41”Nپi1966پj”N‚RŒژ––‚ـ‚إ‚ئ‚ب‚éپB‚»‚جٹشپA“Œ‹“d—ح‚حپAژ©‘R•غŒى‚ض‚ج—vگ؟‚ئژٌ“sŒ—‚جگ…ژ‘Œ¹ٹm•غ‚ج—v‹پ‚ً–‚½‚·‚و‚¤‚بŒ»ژہ“I‚بˆؤ‚ئ‚µ‚ؤپA”ِگ£ƒ–Œ´‚ج’™گ…’r‰»Œv‰و‚ًژو‚è‚â‚ك‚ؤ’Pڈƒ‚ة—کچھگى‚ة“±گ…‚·‚邱‚ئ‚ئ‚µپA‘¼•ûپA•ھگ…—ت‚ح–ˆ•b–ٌ20m3‚ة‘‰ء‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بژ–‹ئ“à—e‚ج•دچX‚ًŒں“¢‚µ‚ؤگ\‚µڈo‚é‚ب‚اپAژ–‹ئژہŒ»‚ةŒü‚¯‚ؤ“w—ح‚ًڈd‚ث‚½‚ھپAژ–‹ئ‚ج’…ژè‚ة‚آ‚¢‚ؤژذ‰ï“I‚بچ‡ˆس‚ً“¾‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢‚ـ‚ـ‚إ‚ ‚ء‚½پB

پ@‚³‚ؤپAڈ؛کa41”Nپi1966پj‚SŒژ‚P“ْپAگV‰حگى–@‚ھژ{چs‚³‚êپAˆê‹‰‰حگى‚جگ…—کژg—p‹–‰آ‚حŒڑگف‘هگb‚ھچs‚¤‚±‚ئ‚ئ‚ب‚ء‚½پB‘üŒ©گى‚حˆê‹‰‰حگى‚ةژw’肳‚êپA”ِگ£•ھگ…گ…—کŒ ‚جٹا—ژ––±‚àŒڑگف‘هگb‚ةˆّ‚«Œp‚ھ‚ê‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½‚ھپAژ‚ ‚½‚©‚àپA“¯گ…—کŒ ‚ج‹–‰آٹْŒہ‚ح‚»‚ج‘O“ْ‚ـ‚إ‚إ‚ ‚éپB‚»‚µ‚ؤ‚±‚ج‚ئ‚«پA‹–‰آٹْŒہ‚ج‰„’·گ\گ؟‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‚RŒژ30“ْ•t‚إ•ں“‡Œ§’mژ–‹y‚رگVٹƒŒ§’mژ–‚ح•s‹–‰آ‚جپA“¯31“ْ•t‚إŒQ”nŒ§’mژ–‚ح‹–‰آ‚جڈˆ•ھ‚ً‚»‚ꂼ‚ê‰؛‚µ‚ؤŒڑگف‘هگb‚ةگi’B‚µ‚½پBٹضŒW’mژ–‚جˆسژv‚ھˆê’v‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚إڈˆ•ھ‚حگ¬—§‚¹‚¸پA”»’f‚ھ•غ—¯‚³‚ꂽ‚ـ‚ـ‚جگ\گ؟‚ئ‚µ‚ؤژ––±‚ھˆّ‚«Œp‚ھ‚ꂽ‚ھپAگ…‘ˆ‚¢‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚ج“–ژ–ژز‚جˆسژu‚ج‹‚³‚ًٹ_ٹشŒ©‚éژv‚¢‚ھ‚·‚éپi’چ‚QپjپB

پ@‚±‚ج‚ئ‚«Œڑگف‘هگb‚حپAٹْŒہ‰„’·‚جگ\گ؟‚حژَ—‚·‚é‚à‚ج‚جپA”»’f‚ً”ً‚¯‚ؤڈˆ•ھ‚ً•غ—¯‚µ‚½پBگ…—کŒ ‚حپA‹–‰آٹْŒہ‚ھ“—ˆ‚µ‚ؤ‚àپAŒ —ک•غژ‚جˆسژv‚ھŒp‘±‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خ“–‘R‚ة‚حژ¸Œّ‚µ‚ب‚¢‚ئ‰ً‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپA”ِگ£•ھگ…گ…—کŒ ‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ‘¶‘±‚·‚éپB“Œ‹“d—ح‚حپAŒڑگف‘هگb‚ة‘خ‚µ‚ؤ‘¬‚â‚©‚ةٹْŒہ‰„’·‚ج‹–‰آڈˆ•ھ‚ً‚ب‚·‚و‚¤چsگ•s•گRچ¸‚ًگ؟‹پ‚µپAگ…—کŒ ‚ھژ¸Œّ‚µ‚ب‚¢‚و‚¤’چˆس‚ً‘س‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚µپA‚»‚جŒم‚àپA10”N‚²‚ئ‚ةٹْŒہ‰„’·‚ًگ\گ؟‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ج“x‚²‚ئ‚ةپAژٌ“sŒ—“sŒ§‚حژ–‹ئگ„گiپA“Œ–k’n•ûڈ”Œ§‚ح•s‹–‰آڈˆ•ھ‚ً‹پ‚ك‚éگ؟ٹè‰^“®‚ً“WٹJ‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚µ‚©‚µپA”ِگ£•ھگ…‚ض‚جٹضگS‚حڈ™پX‚ة”–‚êپA‚·‚إ‚ةژہŒ»‚µ‚ؤ‚¢‚é”ِگ£ڈہ‚©‚ç‚ج•ھگ…‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚àژ©‘R•غŒى‚جٹد“_‚©‚ç”ل”»‚ھچ‚‚ـ‚é‚ب‚©پiگ…ˆت’ل‰؛‚ة‚و‚èژ¼Œ´‚جٹ£‘‡‰»‚ھڈ•’·‚³‚ê‚é‚ب‚ا‚ج–â‘è‚ھژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپjپAژ–‹ئ‚ھژہŒ»‚·‚é‰آ”\گ«‚حڈ¬‚³‚‚ب‚ء‚½پBˆê•û‚إپA•½گ¬‚T”Nپi1993پj‚ةچsگژ葱–@‚ھگ§’肳‚êپAچsگڈˆ•ھ‚ج•Wڈ€ڈˆ—ٹْٹش‚ً’è‚ك‚邽‚ك‚ج“w—ح‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ب‚اپAڈˆ•ھ‚ً—¯•غ‚µ‘±‚¯‚邱‚ئ‚ج‘أ“–گ«‚ھ–â‚ي‚ê‚©‚ث‚ب‚¢ژ–‘ش‚ةژٹ‚ء‚½پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب”wŒi‚ج‚à‚ئپAŒڑگف‘هگb‚ھڈˆ•ھ‚جگس”C‚ً•‰‚ء‚ؤ‚©‚ç30”NŒم‚ج•½گ¬‚W”Nپi1996پj‚RŒژ31“ْپA“Œ‹“d—ح‚حپA‹–‰آٹْŒہ‚ج‰„’·گ\گ؟‚ً’f”O‚·‚錈’è‚ً‰؛‚µپA”ِگ£•ھگ…گ…—کŒ ‚ج•ْٹü‚ً•\–¾‚µ‚½پB‘هگ³11”N‚ة‹–‰آ‚³‚ꂽگ…—کژg—p‚حپAژہچs‚³‚ê‚ب‚¢‚ـ‚ـژ¸Œّ‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپBپi”O‚ج‚½‚ك‚ة•t‹L‚·‚ê‚خپA”ِگ£ڈہ‚©‚ç•ذ•iگى‚ض•ھگ…‚·‚锓dگ…—کŒ ‚ح‚ب‚¨—LŒّ‚إ‚ ‚éپBپj‚»‚µ‚ؤ‚±‚ê‚ًژَ‚¯‚ؤپAپu”ِگ£گ…—ک‘خچôٹْگ¬“¯–؟‰ïپv‚à‰ًژU‚³‚ꂽپB

‚±‚±‚ةپA‚Rژl”¼گ¢‹I‚ة‚ي‚½‚é”ِگ£•ھگ…–â‘è‚ھŒˆ’…‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB

|

|

|

|

پi‚Qپj•ھگ…‚ج“‚³

پ@”ِگ£•ھگ…–â‘è‚ج’·‚¢—ًژj‚©‚ç‹‚‚فژو‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚ح‘½‚¢پB‚½‚ئ‚¦‚خپA

پ@”ِگ£•ھگ…–â‘è‚ج’·‚¢—ًژj‚©‚ç‹‚‚فژو‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚ح‘½‚¢پB‚½‚ئ‚¦‚خپA

ْ@پ@ژ©‘R•غŒى‚ئژY‹ئٹJ”‚ج–€ژC‚حŒˆ‚µ‚ؤگV‚µ‚¢ƒeپ[ƒ}‚إ‚ح‚ب‚پA‚»‚جŒˆ’…‚ةˆê”ت“I‚بƒ‹پ[ƒ‹‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ

ْAپ@”“dگ…—کŒ ‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‚ ‚½‚©‚àچz‹ئŒ ‚ج‚²‚ئ‚‚ةگو‚ة’²چ¸پE’…ژ肵‚½‚à‚ج‚ة—DگوŒ ‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بˆأ–ظ‚جƒ‹پ[ƒ‹‚ھ‘¶چف‚µ‚½‚±‚ئپi‚½‚¾‚µپAگ…—کژg—p‚ج‹–‰آ‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حگوٹèژز‚ھ—Dگو‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ƒ‹پ[ƒ‹‚ح–³‚¢پBŒ»ژہ‚ة‚àپA‹–‰آ‚³‚ꂽ‚ـ‚ـچHژ–’…ژ肳‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½”“dگ…—کŒ ‚ھپA‚»‚جŒمگ\گ؟‚³‚ꂽ‘¼‚جژ–‹ئژز‚ج”“dŒv‰و‚ئ‹£چ‡‚µپAŒمژز‚ج‚ظ‚¤‚ھ‚و‚èچ‡—“I‚إژہŒ»گ«‚ھ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤپA‘Oژز‚ھ—V‹xگ…—کŒ ‚ئ‚µ‚ؤژو‚èڈء‚³‚ꂽ—ل‚à‚ ‚éپBپj

ْBپ@—کگ…ژ–‹ئ‚ض‚جٹضگS‚ھگ…—حƒGƒlƒ‹ƒMپ[‚©‚çگ…ژ‘Œ¹‚ض‚ئƒVƒtƒg‚µپA‚»‚ê‚ة”؛‚ء‚ؤگ…—ک—p’پڈک‚ج‘¨‚¦•û‚à•د‰»‚µ‚½‚±‚ئ

‚ب‚ا‚حپAƒ_ƒ€Œڑگف‚ة“–‚½‚ء‚ؤژQچl‚ئ‚ب‚éژ–ژہ‚إ‚ ‚낤پB

پ@‚»‚ج‚ب‚©‚إپA•ھگ…‚ج“‚³‚ً“ٌ‚آ‚ ‚°‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢پB

ƒAپ@ژ‘Œ¹‚ج‘ˆ’D‹£‘ˆ

پ@‘وˆê‚حپA•ھگ…‚حپA’nˆو‚ج‘خ—§‚ًڈµ‚«‚â‚·‚پA—کگ…‚ج—ک•ضگ«‚¾‚¯‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حŒˆ’…‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپBگ…ژ‘Œ¹‚ح—¬ˆو‚ھ‹¤—L‚·‚éژ‘Œ¹‚إ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ھ‘¼‚ج—¬ˆو‚ة—¬ڈo‚·‚éڈêچ‡‚ة‚حپA—¬ˆو‘S‘ج‚جچ‡ˆس‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚éپB‚à‚؟‚ë‚ٌپA•ھگ…‚ة“–‚½‚ء‚ؤژ–‹ئ‚ةچ‡—گ«‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ج‚ح“–‘R‚إ‚ ‚èپA‚ـ‚½پA•ھگ…Œ³‚ج‰حگى‚جگ³ڈي—¬—ت‚ًٹm•غ‚·‚é‚ب‚اٹù‘¶‚جگ…—ک—p‚ح‘¸ڈd‚³‚ê‚éپB‚¾‚ھپA—¬ˆو‚ً‹¤‚ة‚·‚éگlپX‚حˆêژي‚ج‰^–½“I‚ب‹¤“¯‘ج‚ًگ¬‚µ‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ج—کٹQ‚ة‚آ‚¢‚ؤ•qٹ´‚ة‚ب‚è‚â‚·‚¢پB‚»‚ج‚½‚كپA•ھگ…–â‘è‚حگژ،“I‚ب‰غ‘è‚⑈“_‚ئ‰»‚·‚ةژٹ‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚»‚ê‚ھ‹ة’[‚ب‚©‚½‚؟‚إŒ»‚ꂽ‚ج‚ھپA”ِگ£•ھگ…‚ً‚ك‚®‚éژٌ“sŒ—‚ئ“Œ–kڈ”Œ§‚ئ‚ج‘خ—§‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤپA“¯‚¶‚و‚¤‚بژ–ڈî‚ة‚و‚é‘خ—§‚حپA‘Sچ‘‚ةگ”‘½‚Œ©‚ç‚ê‚éپB

پ@‚½‚ئ‚¦‚خپA•ں“‡Œ§‚ئگVٹƒŒ§‚ح”ِگ£•ھگ…–â‘è‚إ‚حکAŒg‚µ‚½‚ھپA‘üŒ©گى‚ج“dŒ¹ٹJ”‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤ‚ح‰s‚‘خ—§‚µ‚½پB‘üŒ©گىپi‚»‚جگ…Œ¹‚ح”ِگ£ƒ–Œ´‚إ‚ ‚éپIپj‚حپAگ…—ت–L•x‚إ—ژچ·‚ھ‹}‚إ‚ ‚éپi•ï‘ گ…—ح‚ھ‘ه‚«‚¢پj‚±‚ئ‚©‚çگ…—ح”“d‚ة—L—ک‚بڈًŒڈ‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚±‚إگيŒم‚·‚®‚ةپA‚»‚ج‘چچ‡“I‚ب“d—حٹJ”‚ھŒv‰و‚³‚ꂽپB

پ@ˆؤ‚ح“ٌ‚آ‚ ‚ء‚½پB“ْ–{”‘—“dپiٹ”پj‚ة‚و‚éˆؤ‚حپA‘üŒ©گى–{گى‚ةƒ_ƒ€‚ًکA‚ث‚ؤپA”“d‚ئ‹t’²گكپi“d—حژù—v‚ة‰‚¶‚ؤ”“d‚·‚é‚ئ‰حگى—¬—ت‚ھ‘ه‚«‚•د“®‚·‚éپB‚»‚±‚إپA”“d‹@‚ج‰؛—¬‘¤‚ة’™گ…’r‚ًگف‚¯‚ؤ‚»‚ج•د“®‚ً‚ب‚¾‚ç‚©‚ة‚·‚邱‚ئ‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚é‚ھپA‚±‚ج‘€چى‚ً‹t’²گكپA‚»‚ج‚½‚ك‚جژ{گف‚ً‹t’²گك’r‚ئŒ¾‚¤پBپj‚ًکA‘±‚µ‚ؤچs‚¤‚±‚ئ‚ة‚و‚蔓d‚جŒّ—¦‚ًچ‚‚ك‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپi–{—¬ˆؤپjپBگVٹƒŒ§‚جˆؤ‚حپA‘üŒ©گىڈم—¬•”‚ةƒ_ƒ€‚ًŒڑگف‚µپA‚»‚±‚©‚çگM”Zگى‚جژxگى‚ة“±گ…‚µ‚ؤپA‚»‚êˆبŒم‚حژه‚ئ‚µ‚ؤگ…کH‚إ”“dڈٹ‚ًکA‚ثپA•¹‚¹‚ؤ‰؛—¬•”‚جگ…“cںَںٍ‚ةٹˆ‚©‚µ‚ؤگH—؟‚ج‘ژY‚ة‚àژ‘‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚ ‚éپi•ھ—¬ˆؤپjپB

پ@‚±‚ج—¼ˆؤ‚ً‚ك‚®‚ء‚ؤپA•ں“‡Œ§‚ئگVٹƒŒ§‚ئ‚ھ‘خ—§‚µپA‘ه‚«‚بگژ،–â‘è‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚T”N‚ة‚ي‚½‚éک_‘ˆ‚جŒمپAڈ؛کa28”Nپi1953پj‚ةچ‘‚ةگف‚¯‚ç‚ꂽˆدˆُ‰ï‚حپA–{—¬ˆؤ‚ًچج—p‚µ‚ب‚ھ‚ç‚»‚جˆê•”‚ئ‚µ‚ؤ•ھ—¬‚ة‚و‚锓d‚ً‰ء‚¦‚é‚ئŒˆ’肵‚½پB–{—¬ˆؤ‚حŒv‰و‚جچ‡—گ«‚ةڈں‚é‚ئ‚¢‚¤——R‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‚±‚±‚إ‚àپA•ھگ…Œv‰و‚ح”غ’肳‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB‚ب‚¨پAˆê•”ژہژ{‚·‚邱‚ئ‚ئ‚³‚ꂽ•ھ—¬‚ة‚و‚锓d‚حپAŒ‹‹ا‚»‚ج‚W”NŒم‚ة’†ژ~‚ة‚ب‚ء‚½پB‚à‚ئ‚à‚ئ•ھ—¬ˆؤ‚ح‹ï‘جگ«‚ةŒ‡‚¯‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤ˆسŒ©‚ھ‹‚¢پB

‚±‚ج‚و‚¤‚ةپA•ھگ…‚ً‚ك‚®‚é’nˆو‘خ—§‚حپAگ[چڈ‰»‚·‚éŒXŒü‚ھ‹‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB

ƒCپ@گV‚µ‚¢ٹآ‹«‚جŒ`گ¬

پ@•ھگ…‚ج“‚³‚ج‘و“ٌ‚حپA•ھگ…‚ح’nˆو‚جژ©‘R“I‚بڈًŒڈ‚ً•د‚¦پAگV‚µ‚¢ٹآ‹«‚ًŒ`گ¬‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB—¬ˆو“à‚إ‚جگ…—ک—p‚إ‚ ‚ê‚خپAژg—pŒم‚جگ…‚ح‚ـ‚½“¯‚¶—¬ˆو“à‚ج‰حگى‚ة–ك‚éپB‚µ‚©‚µ•ھگ…‚ة‚و‚èژ¸‚ي‚ꂽگ…‚حŒˆ‚µ‚ؤٹزŒ³‚³‚ê‚ب‚¢‚©‚çپA‚»‚ج‰e‹؟‚ح•،ژG‚إ‚ ‚èپAٹù‘¶گ…—کژg—p‚ض‚ج‰e‹؟‚ج‚ف‚إ•]‰؟‚·‚é‚ي‚¯‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پBگTڈd‚³‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ê‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBˆê•ûپA•ھگ…‚ًژَ‚¯“ü‚ê‚é—¬ˆو‚àپA•ھگ…‚ة‚و‚葉ء‚·‚éگ…ژ‘Œ¹‚ًڈٹ—^‚ج‚à‚ج‚ئ‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ً‘O’ٌ‚ةگ¶ٹˆ‚âژY‹ئ‚ھ“WٹJ‚³‚ê‚éپB’تڈيپA•ھگ…‚حپA•ھگ…Œ³‚ج‰حگى‚جژ©‘R—¬—ت‚ج‚¤‚؟–Lگ…•”•ھپi‚¨‚¨‚ق‚ثپAگ³ڈي—¬—ت‚ًڈم‰ٌ‚é—¬گ…پj‚ًژوگ…‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚é‚ھپA‚»‚¤‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚à•ھگ…‚ًژَ‚¯‚é‰حگى‚جٹ‰گ…ˆہ‘S“x‚حŒüڈم‚·‚é‚إ‚ ‚낤پB•ھگ…‚ة‚و‚é’¼گع‚ج–ع“I‚ھژ¸‚ي‚ê‚ؤ‚à‚·‚®‚ة•ھگ…‚ً’†ژ~‚إ‚«‚é‚ئ‚حŒہ‚ç‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‰¼‚ة”ِگ£•ھگ…‚ھ‹ï‘ج‰»‚µ‚½‚ئ‚·‚ê‚خپAچؤ“x‚±‚جٹد“_‚©‚ç‚ج‹ل–،‚ھ—v‹پ‚³‚ꂽ‚إ‚ ‚낤پB”ِگ£ڈہ‚جŒ¸گ…‚³‚¦‚àگ¶‘شŒn‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟‚ھ–â‘è‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚é‚©‚çپA”ِگ£ƒ–Œ´‚جگ…ˆت•د‰»‚ح“–‘R‚ئ‚µ‚ؤپA‘üŒ©گى‘S‘ج‚ج‰حگىٹآ‹«‚ض‚ج‰e‹؟‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚àگTڈdپAŒµ–§‚بŒں“¢‚ً‰ء‚¦‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚ـ‚½پA“Œ‹“d—ح‚حپAٹْ‚¹‚¸‚µ‚ؤ—کچھگى‚ةگV‚½‚بگ…‚ً‹ں‹‹‚·‚éژ–‹ئ‚ًگi‚ك‚éگس”C‚ً•‰‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚èپAژ–‹ئ‚جٹ®گ¬Œم‚حپAگ…—ک—p‚ج’پڈک‚ً•غ‚آڈم‚إڈd—v‚ب–ًٹ„‚ً’S‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB”ِگ£•ھگ…‚ھ‹ï‘ج‰»‚·‚ê‚خ‚±‚ê‚ç‚ج–â‘è‚ئ’¼–ت‚¹‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپBٹآ‹«ƒAƒZƒXƒپƒ“ƒg‚ج‚ف‚ب‚炸ژذ‰ï“I‚ب‰e‹؟•]‰؟‚ھ‹پ‚ك‚ç‚ꂽ‚إ‚ ‚낤پB’nˆوٹش‚ج‘خ—§ˆبٹO‚ةپA‚»‚ج•]‰؟‚ج“‚³‚ھ”ِگ£•ھگ…گ„گi‚ج‘ه‚«‚بڈلٹQ‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئگ„‘ھ‚³‚ê‚éپB

ƒEپ@’nˆوŒv‰و‚ئ‚ئ‚à‚ة

پ@‚ئ‚±‚ë‚إپA•ھگ…‚ھ’nˆوٹش‚ج‘ˆ‚¢‚ئ‚ب‚è‚â‚·‚¢‚ج‚حپAژ©‘R—¬—ت‚جˆê•”‚ً‘¼—¬ˆو‚ة’تگ…‚·‚邱‚ئ‚©‚çپA‚¢‚ي‚خژ‘Œ¹‚ج‘ˆ’D‹£‘ˆ‚ج‚و‚¤‚بڈَ‹µ‚ً’و‚·‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBˆê•ûپAگ…ژ‘Œ¹ٹJ”‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚فڈo‚³‚ꂽ—¬گ…‚ح‚à‚ح‚âژ©‘R‚ج‘¶چف‚ئ‚حˆل‚¤‚à‚ج‚ئ‘¨‚¦‚ç‚êپA‚»‚ج—ک—p‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حٹJ”ژز‚جˆسژv‚ھ—Dگو‚·‚éپBژوگ…‚µ‚½—¬گ…‚ً‘¼—¬ˆو‚ة“±‚¢‚ؤ—ک—p‚·‚邱‚ئ‚à‹–—e‚³‚ê‚â‚·‚¢‚ج‚إ‚ ‚é‚ھپA‚±‚جڈêچ‡‚ة‚àپA—ک—p‚³‚ꂽگ…‚ح‚à‚ح‚âژوگ…‚µ‚½—¬ˆو‚ة‚ح–ك‚ç‚ب‚¢پBٹJ”‚³‚ꂽگ…ژ‘Œ¹‚ئ‚¢‚¦‚ا‚à“–ٹY‰حگى‚ج—¬گ…‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة‚ح•د‚ي‚è‚ح‚ب‚¢‚µپAژوگ…‚³‚ê‚éگ…‚ج‘ٹ“–•”•ھ‚ح’™—¯گ…‚إ‚ح‚ب‚ژ©‘R—¬گ…پi‚½‚¾‚µ–Lگ…پj‚إ‚ ‚é‚©‚çپAژوگ…Œ³‚ج—¬ˆو‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپA•ھگ…‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ب‰e‹؟‚ھگ¶‚¶‚éپB

پ@ڈ]‚ء‚ؤپAٹJ”‚µ‚½گ…ژ‘Œ¹‚ج‘ه‹K–ح‚ب‘¼—¬ˆو‚ض‚ج“±گ…‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚àپA•ھگ…‚جڈêچ‡‚ئ“¯—l‚ج’چˆس‚ھ•K—v‚ئ‚ب‚éپBژہچغپA“±گ…ژ–‹ئ‚جژوگ…ˆت’u‚ح‚إ‚«‚邾‚¯‰؛—¬•”‚ةˆت’u‚·‚é‚و‚¤”z—¶‚³‚ê‚éپB‚ـ‚½پA‚»‚جگ…Œ¹‚ً‰حŒû‰پ‚ة‚و‚éگ…ژ‘Œ¹ٹJ”‚ة‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢پBژوگ…’n“_‚ج‰؛—¬‚ةٹù‘¶‚جگ…—کژg—p‚ھڈ‚ب‚¯‚ê‚خپAژوگ…‚ة‚و‚é‰e‹؟‚àچإڈ¬Œہ‚ة—¯‚ـ‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBپi‚à‚ء‚ئ‚àپA‰حŒû‹ك‚‚إ‚ج‘ه‹K–ح‚بژوگ…‚â‰پ‚ة‚و‚é—¬‹µ’²گ®‚حپA‹™‹ئ‰e‹؟‚ئ‚¢‚¤‚à‚¤ˆê‚آ‚ج“‚¢–â‘è‚ً•ّ‚¦‚â‚·‚¢پBپj

پ@Œ‹‹اپA•ھگ…‚ً”؛‚¤ژ–‹ئ‚حپAگ…—ک—p‚ج–â‘è‚ة—¯‚ـ‚炸پA’nˆوگ®”ُ‚ج‰غ‘è‚ئ‚ب‚ç‚´‚é‚ً“¾‚ب‚¢پB‚»‚µ‚ؤپA’nˆو‚ج‘چچ‡“I‚بگ®”ُŒv‰و‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤژہژ{‚³‚ê‚铱گ…‚حپA”نٹr“I‰~ٹٹ‚ةژہŒ»‚·‚éپB’nˆوگ®”ُŒv‰و‚جچô’è‚ج‰ك’ِ‚إپA’nˆو‚ج—کٹQ‚ھ’²گ®‚³‚êپAچ‡ˆس‚ھŒ`گ¬‚³‚ê‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB

پ@‚½‚ئ‚¦‚خپA—کچھگىڈم—¬•”‚إٹJ”‚µ‚½گ…ژ‘Œ¹‚ً—کچھگى’†—¬•”‚©‚çچrگى‚ة“±گ…‚·‚éژ–‹ئپi•گ‘ گ…کHپj‚حپAچإ‘ه‚إ–ˆ•b50m3‚ئ‚¢‚¤‘ه‹K–ح‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ھپA‘ه‚«‚ب–€ژC‚ح‹N‚«‚¸پA‚ق‚µ‚ë”_‹ئ—pگ…‚جچ‡Œû‚ب‚اپAگ…—ک’پڈک‚ًچ‡—‰»‚·‚é‚«‚ء‚©‚¯‚ئ‚ب‚ء‚½پB‚±‚جژ–‹ئ‚ھڈ‡’²‚ةگi‚ٌ‚¾چإ‘ه‚ج——R‚حپA“Œ‹‚جگ[چڈ‚بگ…•s‘«پi1964”N‚جƒIƒٹƒ“ƒsƒbƒNٹ‰گ…‚إ‚حپAچإ‘ه50%‚ج‹‹گ…گ§Œہ‚ھژہژ{‚³‚ꂽپj‚ج‰ًڈء‚ئ‚¢‚¤‹‚¢—vگ؟‚ھ‚ ‚èپAژذ‰ï“I‚بچ‡ˆس‚ً“¾‚â‚·‚¢ڈَ‹µ‚ة‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ꂾ‚¯‚إ‚ب‚پA—ًژj“I‚ة—کچھگىگ…Œn‚ئچrگىگ…Œn‚جگ…—ک—p‚ھ–§گع‚بٹضŒW‚ة‚ ‚ء‚½‚±‚ئپAژٌ“sŒ—گ®”ُŒv‰و‚ةˆت’u‚أ‚¯‚ç‚ꂽژ–‹ئ‚إ‚ ‚邱‚ئپA—¼گ…Œn‚ھگ…ژ‘Œ¹ٹJ”ٹî–{Œv‰و‚ج‚à‚ئ‚ة‚ ‚ء‚ؤژ–‹ئ’²گ®‚ج‚µ‚‚ف‚ھ—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ب‚اپA’nˆو‚جˆê‘جگ«‚ًٹm•غ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚بٹآ‹«‚ھگ®‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚àچ‡ˆسŒ`گ¬‚ة‘ه‚«‚ٹٌ—^‚µ‚½پi’چ‚RپjپB

پ@‚±‚ج‚و‚¤‚ةپA•ھگ…‚ة‚ح’nˆوٹش‚ج–€ژC‚ھ”؛‚¤‚±‚ئ‚ًٹoŒه‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚µ‚ؤپA’nˆوژذ‰ï‚ج–â‘è‚إ‚ ‚éˆبڈمپAگ…—کژg—pژز‚ج‚ ‚¢‚¾‚جŒًڈآپE’²گ®‚ةˆد‚ث‚邾‚¯‚إ‚ح‘خ‰‚ھ“‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚جگ¬”غ‚حپAژ–‹ئ‚ھگطژہ‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ج‚ظ‚©پA’nˆوŒv‰و‚ض‚جˆت’u‚أ‚¯‚ھŒ®‚ًˆ¬‚é‚إ‚ ‚낤پB

|

|

|

|

پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پ

پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پپ@پ@پ@پ

پi’چ‚Pپj–¾ژ،ڈ‰ٹْ‚ج‰حگى—ک—p‚حپA”_‹ئ—pگ…پA‹™‹ئپAڈM‰^‚ة‚و‚ء‚ؤگè‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚±‚ê‚ç‚جژز‚ھŒ`گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚½‰حگى—ک—p‚ج’پڈک‚ةپAگV‚½‚ةژQ“ü‚µ‚½‚ج‚ھگ…—ح”“d‚إ‚ ‚ء‚½پBگ…—ح”“d‚ج‚½‚ك‚ة‚حگ…—کŒ ‚ھ•Kگ{‚جچàژY‚إ‚ ‚èپA‚¾‚©‚炱‚»پA“d—ح‰ïژذ‚حگ…—کŒ ‚جگ\گ؟‚ً‹£‚ء‚½پB‚»‚µ‚ؤگ\گ؟‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚حپA•âڈ‚ًٹـ‚قٹضŒW‰حگى—ک—pژز‚ئ‚ج’²گ®‚ھŒ®‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚à‘½‚©‚ء‚½پBگ…—کŒ ‚حپAچzژRچجŒ@ژ–‹ئ‚ة‚¨‚¯‚éچz‹ئŒ ‚ئ“¯—l‚ةپAگ…—ح”“dژ–‹ئ‚ة‚¨‚¯‚é’†ٹj“I‚بژ–‹ئژ‘ژY‚إ‚ ‚èپA‚»‚جٹl“¾‚حپAژ–‹ئ‚ج‚½‚ك‚جگوچs“ٹژ‘‚ئچl‚¦‚ç‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB

پ@‚ب‚¨پAگ…—کŒ ‚حپA“d‹Cژ–‹ئ‚ج‰ïŒv‚ة‚¨‚¢‚ؤ–³Œ`Œإ’èژ‘ژY‚ئ‚³‚êپAگ…—ح”“dگف”ُ‚جˆê•”‚ًچ\گ¬‚·‚éپi“d‹Cژ–‹ئ‰ïŒv‹K‘¥پjپB‚»‚ج‰؟ٹz‚حپuژو“¾Œ´‰؟پv‚ة‚و‚é‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپA•ï‘ گ…—حپi—ک—p‰آ”\‚بگ…—حژ‘Œ¹‚ً“d—ح‚ةٹ·ژZ‚µ‚½‚à‚جپj‚âٹJ”‰آ”\گ«‚»‚ج‘¼‚ج’²چ¸‚ة—v‚µ‚½”ï—pپAگ…—کژg—pگ\گ؟‚جچغ‚ةژx•¥‚ء‚½‹™‹ئ•âڈ”ï‚ب‚ا‚ح‚±‚ê‚ةٹـ‚ـ‚ê‚é‚إ‚ ‚낤پB‚ـ‚½پAگ…—ح”“dژ–‹ئ‚ح‰حگى—¬—ت‚ج•د“®‚ة‚و‚èژû‰v‚ھچ¶‰E‚³‚ê‚éپi“ء‚ةپAگ…کHژ®”“d‚إ‚ح–Lگ…‚ج‚ف‚ًژg—p‚·‚邱‚ئ‚ھ‘½‚¢‚©‚ç‚»‚ج•د“®‚ھŒ°’ک‚ةŒ»‚ê‚éپj‚½‚كپA‚»‚ج•د“®‚ً•½ڈ€‰»‚·‚ׂپuٹ‰گ…ڈ€”ُˆّ“–‹àپv‚جگد‚ف—§‚ؤپAژو‚è•ِ‚µ‚ھ‹`–±‚أ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپi“d‹Cژ–‹ئ–@‘و36ڈًپj‚ھپA‚±‚ê‚حپA‰حگىگ…—ت‚ھŒoچد“I‚ب‰؟’l‚ئ‚µ‚ؤ•]‰؟‚³‚ê‚éˆê‚آ‚ج—ل‚إ‚ ‚éپB

پi’چ‚Qپj”ِگ£•ھگ…‚ً‚ك‚®‚é’nˆو“I‚ب‘خ—§‚ج‹Lک^‚ئ‚µ‚ؤپAپu”ِگ£‚ئ‘üŒ©گى“dŒ¹ٹJ”پvپi‘üŒ©’¬ژjژ‘—؟ڈW‘و3ڈWپA‘üŒ©’¬ژj—؟‚ض‚ٌ‚³‚ٌˆدˆُ‰ïپA1998”Nپj‚ھ‹Mڈd‚إ‚ ‚éپB‚±‚±‚إڈq‚ׂ½—ًژj“I‚بژ–ژہ‚ج‘½‚‚حپA‚±‚ê‚ة‚و‚é‚ئ‚±‚ë‚ھ‘½‚¢پB

پ@‚ـ‚½•Mژز‚حپAڈ؛کa52”Nپi1977پj‚©‚ç–ٌ‚Q”NٹشپAŒڑگفڈب‰حگى‹اگ…—ک’²گ®ژ؛‚ة‹خ–±‚µپA”ِگ£•ھگ…گ…—کŒ ‚à’S“–‚·‚é—§ڈê‚ة‚ ‚ء‚½پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‹–‰آٹْŒہ‰„’·‚ةٹض‚·‚éژ––±ژ葱‚«‚ًگi‚ك‚é‚و‚¤‚بڈَ‹µ‚ة‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAٹا—‚µ‚ؤ‚¢‚éڈ‘—ق‚ً’²‚ׂب‚ھ‚çپA’mژ–‚©‚çˆّ‚«Œp‚¢‚¾‘هگ³11”N‚جگ…—کŒ گ\گ؟ڈ‘‚ھ–nڈ‘‚إ‚ ‚邱‚ئپA“Œ‹“d—ح‚جچsگ•s•گRچ¸گ؟‹پ‚ة‚حŒ —ک•غ‘S‚ج‚½‚ك‚إ‚ ‚é‚ئ•t‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ب‚ا‚ًٹm”F‚µ‚ؤپA—ًژj‚ھگ¶‚«‚ؤ‚¢‚é‚ئ‹‚ژہٹ´‚µ‚½‹L‰¯‚ھ‚ ‚éپB

پi’چ‚Rپj—¬ˆو‚ً‰z‚¦‚铱گ…ژ–‹ئ‚حپAˆ¤’m—pگ…پA–k‘چ—pگ…‚ب‚اںَںٍ‚ج‚½‚ك‚ج‚à‚ج‚ھ‘½‚¢‚ھپA“sژs—pگ…‚ج—ک—p‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚½‘ه‹K–ح‚ب“±گ…‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAچپگى—pگ…پi‹g–ىگى—¬ˆو‚©‚çژ]ٹٍ•½–ى‚ضپAٹJ”گ…Œ¹‚ح‘پ–¾‰Yƒ_ƒ€پjپA•ں‰ھ“±گ…پi’}Œمگى—¬ˆو‚©‚ç•ں‰ھ•½–ى‚ضپAٹJ”گ…Œ¹‚حپAچ]گىƒ_ƒ€پEژ›“àƒ_ƒ€پEچ‡ڈٹƒ_ƒ€پE’}Œم‘ه‰پپj‚ھ‚ ‚éپB‚¢‚¸‚ê‚àٹJ”‚µ‚½گ…ژ‘Œ¹‚ً—ک—p‚·‚邽‚ك‚ج“±گ…‚إ‚ ‚èپAچ‚ڈ¼ٹ‰گ…پi1973پj‚â•ں‰ھٹ‰گ…پi1978پj‚ئ‚¢‚¤گ[چڈ‚بگ…•s‘«‚جŒoŒ±‚ھ”wŒi‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½—¼ژز‚ئ‚àپAگ…ژ‘Œ¹ٹJ”ٹî–{Œv‰وپiƒtƒ‹ƒvƒ‰ƒ“پj‚ةٹî‚أ‚ژ–‹ئ‚إ‚ ‚éپB

پ@‚ب‚¨پA”rگ…‚جˆت’u‚à—¬ˆو‚جگ…ڈzٹآ‚ة‰e‹؟‚ً‹y‚ع‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپAژوگ…‚³‚ꂽگ…‚ھ‘¼—¬ˆو‚ة”rگ…‚³‚ê‚ê‚خپA•ھگ…‚ئ“¯—l‚ة—¬ˆو“à‚ض‚جگ…‚جٹزŒ³‚حٹْ‘ز‚إ‚«‚ب‚¢پB‚و‚‘ه‹K–ح‚ب‰؛گ…“¹Œv‰و‚ة‚¨‚¢‚ؤڈI––ڈˆ—Œم‚ج”rگ…Œû‚جˆت’u‚ھ–â‘è‚ئ‚ب‚é‚ھپA‚±‚ê‚حگ…ژ؟‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚گ…—ک—p’پڈک‚ة‚à‰e‹؟‚·‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB

|

|

|

|

‚±‚ê‚ح¤¢Œژٹ§ہقر“ْ–{£‚ةŒfچع‚³‚ꂽ‚à‚ج‚ج“]چع‚إ‚·،

(2006”N1Œژچىگ¬)

‚²ˆسŒ©پA‚²ٹ´‘zپAڈî•ٌ’ٌ‹ں‚ب‚ا‚ھ‚²‚´‚¢‚ـ‚µ‚½‚çپA

‚ـ‚إ‚¨ٹè‚¢‚µ‚ـ‚·پB

|

|

پy ٹضکA‚·‚é پu‚±‚ج‚²‚ëپvپuƒeپ[ƒ}ƒyپ[ƒWپvپz

پ@پiگ…—کŒ پj

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Pپjپ|گ…—ک—p‚جƒ‹پ[ƒ‹پ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Rپjپ|گ…—کŒ ‚جˆع“]پ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Sپjپ|–Lگ…‚ج—ک—p‚ئٹ‰گ…’²گ®پ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Tپjپ|‰حگى‹@”\‚جˆغژپ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Uپjپ|گ…”z•ھپ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Vپjپ|—¬گ…‚ج’™—¯پ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Wپjپ|گ…Œoچدپ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi‚Xپjپ|گ…ژ؟پ|

پ@پ@[ƒe] گ…—کŒ ‚ئƒ_ƒ€پi10پEچإڈI‰ٌپjپ|گ…ڈzٹآ‚ئ—¬ˆوپ|

پ@پ@[‚±] ƒ_ƒ€گڈ‘z پ` گ…—کŒ

|

|

|